Current filter: »minimserver« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Jan 16, 2017

MinimServerをRaspberry Pi B+で動かしてみた(24日追記)

UPnP関連が続いている。

Raspberry Pi B+ / Raspbianでminimserverを動かしてみた。

以前、NASで扱おうとしてうまくいかなかったのは理解が不十分だったからっぽい。

音質評価はまだしていない。動かすだけでも僕の知識ではなかなか大変だからだ。そのうち追記するつもりだけど、いつになるか分からない。

現状、どんなことになっているか図示してみる。

作業経過をメモしていく。

まずRaspbian Jessie Liteをダウンロード。

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

今回使ったのは、2016-11-25-raspbian-jessie-lite.zip(今日確認したら既に上位バージョンが公開されていた)。

展開してイメージをmicroSDカードに焼く。

sshでログインして操作するつもりだけど、Jessie2016-11-25-raspbian-jessie以降はデフォルトで使えなくなっている。使えるようには、bootパーティションに「ssh」というファイルを置けばいい。カードを手元のPCにマウントして、エディタでファイルを作る。文面は無しでいい。

Raspberry Pi B+を用意して、Raspbianで起動。

sshでログイン。ユーザーはpi、パスはraspberry。

sudo raspi-configで初期設定。

sudo apt-get updateとsudo apt-get upgradeはしていない(というのはjavaのインストールでつまづいたから。しなかったら問題なくインストールできた)。

IPアドレスを固定。

/etc/network/interfacesで設定することが多いようだけど、そこにはman dhcpcd.confを参照しろとあって、/etc/dhcpcd.confを編集しろということらしい。

vi /etc/dhcpcd.conf interface eth0 static ip_address=192.168.1.83/24 static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=192.168.1.1 sudo reboot

こんな感じでIP固定される。

minimserverのサイトを参照。ras piではどうすればいいか書いてある。

http://minimserver.com/install-raspbian.html

minimserverはjavaで動くので、インストール。

sudo apt-get install oracle-java7-jdk java -version pi@raspberrypi:~ $ java -version java version "1.7.0_60" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_60-b19) Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.60-b09, mixed mode)

下記からMinimServer-0.8.4-linux-armhf.tar.gzをダウンロード。

http://minimserver.com/downloads/index.html

Linux ARM用にはsoft floatとhard floatが用意されてるんだけど、ras piはhard float用。

以下、参考のサイト。

How can I tell if I am using the hard-float or the soft-float version of Debian/Raspbian?

http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4677/how-can-i-tell-if-i-am-using-the-hard-float-or-the-soft-float-version-of-debian

Check for the existence of the directory:

/lib/arm-linux-gnueabihf

the soft-float version do not have this directory, they have:

/lib/arm-linux-gnueabi

instead, or you can list the packages installed using:

dpkg -l

and see the platform in the third column (all/armhf/armel)

http://minimserver.com/install-raspbian.htmlに書いている通りに進む。

/home/piに落としたファイルをコピー。僕はFilezillaで転送した。

cd /home/pi tar xf MinimServer-0.8.4-linux-armhf.tar.gz mkdir music minimserver/bin/setup Do you want to change these settings (y/n)? y Enable automatic startup for MinimServer (y/n)? y minimserver/bin/startc MinimServer 0.8.4, Copyright (c) 2012-2016 Simon Nash. All rights reserved. autoUpdate: installed package 'minimserver-0.8-update-96' Enter command (? for help): autoUpdate: relaunching runtime >MinimServer 0.8.4 update 96, Copyright (c) 2012-2017 Simon Nash. All rights reserved. starting MinimServer[raspberrypi] Enter content directory, or null to continue: Enter command (? for help): >#/

ここで、minimserverが管理するディレクトリを設定する。

>#/home/pi/music MinimServer[raspberrypi] is running >

この時点で、minimserverに端末からログインした状態になる。

さて、http://minimserver.com/install-raspbian.htmlからちょっと引用。

11. If MinimServer is running as a terminal application, MinimServer will terminate if the terminal window is closed for any reason. To prevent this happening, press Enter at the command prompt to exit MinimServer, then enter the command:

minimserver/bin/startd

This restarts MinimServer as a daemon background process that will continue to run after the terminal window is closed.

使ってみたらわかるんだけど、exitしたらminimserverも終了するということ。

minimserver/bin/startd

このコマンドで起動させたらデーモンとして動く。

minimserverのサイトはとても詳しく書いてくれているようなんだけど、読むのが大変。

下記コマンドでNASの共有フォルダ/titan/jazzをras piのmusicにマウントできる。

sudo mount -o addr=192.168.1.80,nolock -t nfs 192.168.1.80:/titan/jazz /home/pi/music

次に、minimwatchを手元のPCにインストール。minimserverをデーモン化したのでminimwatchからコントロールすることになる。

minimwatchがなくてもminimserver自体を操作することは出来るんだけど、前述の通り、exitしたら止まるのでminimwatchから操作する方が便利だろう。

ノートPCのFedoraにインストール。linuxなので下記を参照。

http://minimserver.com/install-raspbian.html

http://minimserver.com/install-linux-mwatch.html

書いてある通りに進む。

minimwatchのダウンロード。javaが合ってないといけないよとか書いてある。

うちのFedoraは32bitなのでMinimWatch-0.8.4-linux-x86.tar.gzを使う。

mkdir minim-home cd /home/ab/minim-home tar xf MinimWatch-0.8.4-linux-x86.tar.gz minimwatch/bin/setup MinimWatch desktop integration is disabled MinimWatch automatic startup is disabled Do you want to change these settings (y/n)? n minimwatch/bin/startc [ab@hp6730bHitachi minim-home]$ minimwatch/bin/startc MinimWatch 0.8.4 update 49, Copyright (c) 2012-2017 Simon Nash. All rights reserved. Enter command (? for help): Selected media server: MinimServer[raspberrypi] MinimServer[raspberrypi] is running >? Commands: rescan restarts the media server and rescans the media library props shows current properties for the media server prop n=v sets media server property name n to value v about shows version and status information for the media server stop stops the media server without exiting the server application restart restarts the stopped or running media server close exits the media server application select s selects media server s for display and control refresh refreshes the status of all media servers exit exits this application packages shows installed packages (with status) and available packages install p installs package p remove p removes installed package p undo p undoes a pending change to installed package p relaunch relaunches the runtime and applies pending package changes modules shows installed modules (with status) updates shows available updates for installed packages sleep t delays execution for t seconds (can be useful for scripting) help (or ?) displays this information > >rescan restarting MinimServer[raspberrypi] starting MinimServer[raspberrypi] MinimServer[raspberrypi] is running >

これで、minimwatchはオーケー。

端末からインストールした「minim-home」ディレクトリに入って、そこでコマンドを打つと操作できる。

うちのシステムではなぜかguiでの操作がうまくいかない。

>MinimWatch desktop integration is disabled

この設定がいけないのかと思って直しても見たけど、変わらない。でもシンプルな使い方ならcuiで困らないかな。

rescan でminimserverが再起動され、ライブラリがアップデートされる。

exit しても、minimwatchが終了するだけでminimserverは動き続ける。

レンダラーの操作。

過去のエントリで書いた手順でレンダラーに設定したvolumioを、ncmpcppで操作する。

「u」キーでアップデート。UPnPサーバのライブラリが、mpdのデータベースに反映される。

以下、ちょっと参考サイト。

Upmpdcli: MPD UPnP Renderer Front-End

https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/upmpdcli.html

もうひとつ。

MPD and UPnP

https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/upmpdcli-or-mpdupnp.html

引用。

Back-end integration: mpd-upnp

This is implemented as an MPD Database plugin. Instead of reading files and building its own catalog, MPD accesses an UPnP Media Server both for tag and audio data. Tags are accessed through UPnP, and data is retrieved through HTTP.

MPD then translates the UPnP catalog data to the native MPD client protocol, so that MPD clients think that they are talking to a normal MPD (but instead they are browsing the UPnP Media Server through MPD).

In this configuration, MPD can’t manage local data and tags. The file and UPnP database plugins are mutually exclusive.

そういうわけで、UPnPサーバとmpdの間でデータベースの擦りあわせを行う必要がある。これは、そこそこ時間がかかる。さすがにファイルが数枚なら大したことはないけど、数10枚以上になると数分以上かかってくる。

NASから直接データを読み込むよりもmpdにとっては手間らしい。

まあ、でもこれで音が出る。

レンダラーに、mpd以外の何かデータベースを必要としないものを選択したら、こんな手間は要らないんじゃないかと思うけど、よくわからない。minimstreamerというのを使うのかな。他にもJPLAYと繋いだりとか、色々と手段はあるようだけど。

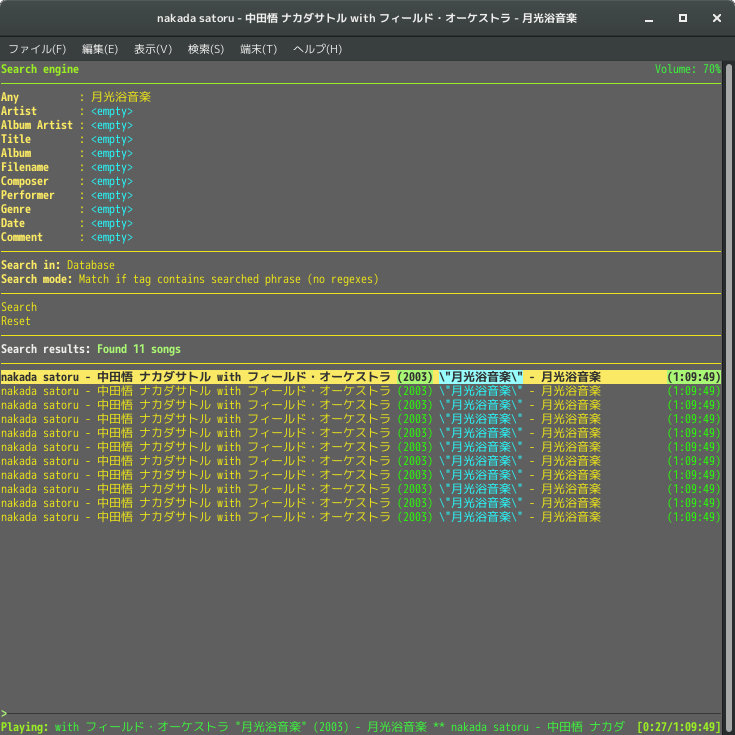

さて、ncmpcppで検索ができる。

現在、minimserverに登録されているファイル数はこんな感じ、17だ。

ちょっと検索してみると、結果はこんな感じ。

1つのファイルが、Found 11 songsとして表示されている。他にも25 songsとか。

NASマウントでの使用状況では、こういう検索結果表示はみたことがない。1つのファイルは1行で表示される。

これはデータベース構築に時間がかかるわけだと思った。

あと、ファイルが多くなったら実質的に検索として機能するのかどうか。多数のファイルをサーバーに登録したとして、そこから検索で10枚ひっかかったとしたら、表示されるのは200行近くになるのかな。

Beethobenとか検索した日には、大変なことになりそう。

まあ、少なめのファイルを登録して検索なんか使わないという感じで運用したほうが良さそうだ。ncmpcppではなく、他のUPnPクライアントを使えば、きれいに表示されるのかもしれないけど、よく分からない。

気になるのはメモリ再生と比較してどうなんだろうということだけど、おいおいだ。

24日、追記。

piCoreでのメモリ再生と比較してみた。一番に感じたのは、やっぱり音の軽さだ。良くも悪くもしなやかで耳当たりがいい。

よく聴くとメモリ再生の方が情報量は多いんだけど硬くて重い。こんなだったかな、、、と思っていた。

ここで、ふとpiCoreにログインしtopを打ってみたら、mpdのメモリ消費が数%と。

ここで気付いた。

minimserverからの音は176400:24、Fastest Sinc Interpolatorにアップサンプリングした音で、メモリ再生のほうはしていなかった。以前、何かの比較をするのに設定変更してそのままになっていたのだ。

メモリ再生のほうの設定をアップサンプリングするようにしてみたら、当初感じていた硬さは霧散した。重さは濃厚さに転化したように感じる。

こうして比較すると、やはりpiCoreでのメモリ再生の方がいい。minimserverからの音は薄く感じる。

とはいえ、これはi2sDACからの音で、メモリ再生のほうはRATOCのusb-DDCからfirefaceに繋いでいるから、条件が違う。単純な比較じゃないのだ。しかしpiCoreでminimserverの受信環境を構築する余裕はないんだな、、。

ありふれたvolumioのNASマウントと比較してみる。ハードもOSも条件が同じで、違うのは音源がNASかUPnPかということだけだ。

こうなると、UPnPのほうが見通しがいい音がする。透明感が違うのだ。音の立ち上がりとかもいいんじゃないかな。NASマウントみたいに手軽に使えないのが残念という感じ。軽い音で聞きたい時というのもありそうだと思うので。

Dec 31, 2016

UPnP/DLNAは難しかった(volumioをupnpで繋いだので追記した)

最近はupnp/dlnaをvolumioで使おうと試みていた。

lightMPD/upnpgwがupnpを上手く使って音質向上に成功しているようで、NASをマウントするよりもシステムの負担が少ないのかもしれない。じゃあ手近で使っているvolumioで出来ないか、あわよくば音質改善が見込めないかとか考えた。

そもそも大したスキルがないので上手くいかなかったので、この際なので記録しておく。

追記。

DLNAで音出し : オーディオ日記 http://yseki118.exblog.jp/25998461/

こちらで書かれていることなど読むと、upnpで音質向上とはいかないということが今更分かる。

頭もハサミも使いようだ。身の丈にあったことを無理せずやったほうが効率いいんだろうな、と思うのだった。

1月4日、さらに追記。

次のエントリーにその後の経過を書いた。意外に音は良かったという結末だ。

volumio1.55ならupnpを使えるということらしい。

ラズパイ・オーディオをDLNAネットワークプレーヤーとして活用する - Phile-web

http://www.phileweb.com/review/article/201604/22/2053.html

Raspberry Pi+Volumio をネットワークオーディオプレイヤーとして使う : アジャイル株式会社

http://www.agilegroup.co.jp/technote/volumio-via-network.html

How to start the DLNA Server for Volumio 1.5 on the Pi

https://volumio.org/forum/how-start-the-dlna-server-for-volumio-the-t2401.html

まずvolumio1.55の設定。

webブラウザからアクセスしてDLNA関係の設定をONにする。

試験的に、volumioにはNAS上の適当なフォルダをマウント。

次に、sshでrootでログイン。パスはvolumio。

/etc/minidlna.confを編集。

#media_dir=/var/lib/mpd/music

上記の行のコメントアウトを外す。

dlnaサーバを再起動するのに以下のコマンドを打つ。

service minidlna restart

これでvolumio1.55がDLNA serverになる。

もしもvolumioにマウントしたNASのデータだけをupnpクライアントに認識させたかったら、/etc/minidlna.confを以下のよう編集したらいい。

media_dir=/var/lib/mpd/music/NAS

確認で、http://volumio:8200/ をwebブラウザで表示。

うちのノートPC(Fedora)はこれでは表示できなかったので、IPアドレスに書き換えて打ち込む。

スナップショット画面が以下。

確かにdlna serverとして動いている。

windows PCのWindows Media Playerから、dlnaサーバーとしてvolumioを認識できた。しかしwindowsから音を出すのが目的じゃない。

まずvolumioを2台、upnpでつなぐことができないか考えた。

MPD-to- MPDでやれるはずなんだけど、レンダラー担当のvolumioが、volumio DLNA serverを認識してくれない。というか、認識させる方法がいくら調べても分からない。

MPD as client to an UPnP/DLNA Media Server

https://www.lesbonscomptes.com/pages/mpd-upnp.html

諦めて、QNAP NASの機能を使う。NAS-to-MPDということになるのかな。

まず、LINNが推奨してるというMinimServerを試みる。AppCenterを使って簡単にインストールできる。

ただ、インストールは簡単だったけど扱いがよくわからない。

設定次第で細かいことも出来そうなんだけど、設定の仕方がよくわからないのだ。設定するのに「MinimWatch」というソフトをインストールしないといけない、とまでは分かった。

サーバーソフトの紹介 『MinimServer』言の葉の穴 http://kotonohanoana.com/archives/1536

MinimServer 導入・設定・運用編 言の葉の穴 http://kotonohanoana.com/archives/8121

ただ細かい設定をしなくても、この時点でvolumioからupnpでNASを認識できている。

ncmpcppで表示できていて、操作して音も出せる。

しかし、cue sheetは表示されず、使えない。表示されている音楽ファイルの再生を指示して音が出るまでに若干時間がかかる。不便だな、設定したら便利になるだろうか、などと思っていたら、MinimServerが認識していないflacファイルが少なからずあることに気付いた。原因ははっきりしない。

MinimWatchは触ってもないけど、諦めることにする。

MinimServerを止めて、最初からQNAP NASに入ってるものを使うことにする。

DLNAメディアサーバー、Music Stationが組み込まれていて、追加でMedia Streaming Add-onをインストールしたらNASからデータをvolumioに送ることができる。操作は、NASのMusic Stationにwebブラウザでアクセスして行う。

つまり、webブラウザでNAS上のアプリを操作し、そのアプリがvolumioにデータを送り、volumioがそれを再生すると。

再生中のvolumioにsshでログインしてtopを打ってみたのが下の画像。

Upmpdcliが働いて、volumioがupnpレンダラーとして機能しているのが分る。

意外なことに、Music Stationはcue sheetの中を読み込んで曲別に楽曲管理してくれるようで、これはすごいと思った。しかし残念なのは、1曲再生するつもりで操作したら、その曲が終わったあと次の曲を再生していく。アルバムの2曲目を再生しようとしたら1曲目から再生される。つまり曲別に管理しているようでもデータの扱いはファイルということだ。再生されている曲と、Music Stationに表示されている曲に齟齬が生じる。

実際、ncmpcppでmpdにアクセスしたら、個別の曲じゃなくアルバムのflacファイルを再生してるのが一目瞭然だ。

upnp/dlnaというのはファイル別で楽曲管理するらしく、cue sheetを使うのは相当難しそう。

MinimServer Forum > MinimServer > General > CUE Sheets

http://forum.minimserver.com/archive/index.php?thread-138-3.html

> The UPnP server protocol requires each track to be sent as a complete file.

あれこれするうちに挙動がおかしくなった。これはまずい。負担はかけられないようだ。

他に触ってみて気づいたのは、やはり音が出るまでに若干時間がかかる。10秒前後かな。再生開始の時にノイズが乗ることがある。

あと、Music Stationでライブラリ管理を行うのは難しい。うちはファイルが多すぎるのだ。目的のファイルを探すのに時間がかかりすぎる。検索機能も使いやすいとは言えない。

アートワーク表示こそ出来ないけどスピーディにファイルにアクセスできるncmpcppに馴染んでいたら、かなり使いにくいと感じてしまう。

そんなわけで、ncmpcppでアクセスして、なんとか出来ることはないかとか考える。

ncmpcppでvolumio経由でupnpサーバーの状況を表示しようと思えばできるようなんだけど、うちにはメイン用とバックアップ用、2つのNASがあるんだけど、NASによってncmpcppで表示できたりできなかったりして理由がよくわからないし、表示できても全てのファイルを網羅できていなかったりして、いろいろわけが分からなかった。

しかし、片方のNASのupnpサーバーを停止してみたら、他のNASのupnpサーバーが機能し始めて?volumioとも繋がった。

ここで初めて気付いたのが、一つのネットワークにupnpサーバーは一つじゃないといけないのかな?ってことだ。よくわからないけど。

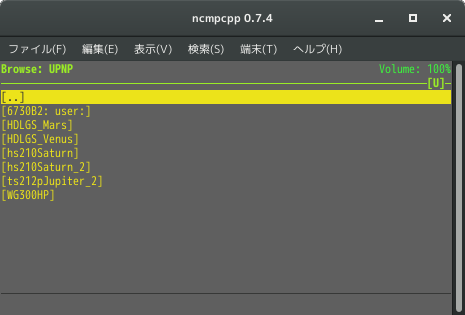

ここで興味本位で、ncmpcppのUPNPブラウザ画面からアップデートをかけてみたら(uキーを押すだけ)うちにあるNAS?があれもこれも表示されてきた。これって全部、upnpサーバー?

うちには音楽用のNAS以外に古くからあるファイルサーバーがいくつか動いている。それらが表示されているし他にもネットワーク上のデバイスがいくつか、、、

このときNASでは何をしてるかというとmysqldというデーモンがCPUの70%を食って大忙しだ。webデータベースを作るMySQLのデーモンらしい。一方でvolumioはといえば、topコマンドを打ってみたら何もしてないようだ。データベースの完成待ちという所か。

これが、えらく時間がかかる。

mpdがデータベースを作るのにも時間がかかるが、多分、数10倍以上かかっている。

あまりに時間がかかるので、ncmpcpp上で唯一表示された[Beethoven]のフォルダの中を見てみたら下のスキャン画像のような状況! 同一ファイルのデータを重複して繰り返し取り込んでいるらしい。。。

とりあえず、volumioをシャットダウン。

速やかにmysqldは仕事を止めて、NASのCPU使用率は通常レベルに戻った。やれやれだ、、、

MinimWatchをインストールしてMinimServerで粘ったほうが良かったかな、、、

volumioでupnpは、うちではハードルが高いかな。

cue sheetも使えないし、操作は手間がいるし、当面は素直にvolumioはNASをマウントして使うことにした。

しかし、あれこれやるうちに新たな発見があった。

うちでは複数のmpdをひとつのノートPCで扱うため、ポートの設定を各々のmpdで変えていた。

ノートPC上に複数のアカウントを作り、各々にmpdサーバーを割り振って、端末のウインドウを開いてアカウントを変えてncmpcppを立ち上げて使う。複数のウィンドウにアカウントを割り振ることで、同時に複数のmpdを操作できる。

mpdとncmpcppのポート設定を合わせて書き換えて使う。デフォルトは6600だが、これを6601、6602、などと変えている。つまり、IPアドレスとport番号をセットにして設定している。

下の図のような感じ。

書き換えていなかったら、以前は上記のような運用は出来なかった。混線するとでもいうのか、ncmpcppとmpdが繋がらなくなるのだ。

つまり、ポート設定を書き換えなければ、ひとつのPCで同時に使えるmpdは1つということで、そういうものなんだと理解をしていた。

ポートを変えるとvolumioはwebブラウザからのアクセスが出来なくなるが仕方ない。大して困らないし。

ところが、いつの間にか、ポートが6600のままで同時に複数のmpdを操作出来るようになっていた。

そもそもIPアドレスが異なるのに、ポートも変えないと繋がらないというのは、何かがおかしいのかもしれない。

気付いたきっかけは、volumioを2台、upnpでつないでみようとしたことだ。

volumioをupnpで継ぐにはUpmpdcliを動かしておく必要があり、mpdのポート6600を変更したら、これが動かなくなるので変えられない。ひとつのネットワークにポート6600のvolumioが2つ存在することになる。

ncmpcppからアクセスできなくなるだろうと思っていたら、問題なく出来てしまった。

以前とは何が変わったかというと、クライアントPCのOSが変わった。以前はVine Linuxだったが現在はFedoraとDebianを使っている。

ポートが6600のままでいいなら、設定などで余分な手間が要らなくなるし、volumioならwebブラウザからのアクセスも可能になる。

新しい知見があったので、やって良かったということかな。

追記。

イラストは下記のサイトのものを加工して使わせていただいています。

GATAG|フリー素材集 壱 http://01.gatag.net/0006178-free-illustraition/

Publicdomainvectors.org http://publicdomainvectors.org/ja/tag/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2

明けましておめでとうございます。元旦に追記。

なんやかんやでvolumio2つをupnpで繋げてしまった。

音質はノイズが多くピュアオーディオには無理。スキルがないからかもしれないけど。

せっかくなので記録しておく。

1月4日、追記。

エントリの上のほうにも追記したけど、実は意外に音は良かった。イヤホンだと以前よりも悪くなったと思ったんだけどな、、、

次のエントリーにその後の経過を書いた。

まず、ras pi、volumioを2つ用意。両方、/etc/minidlna.confを編集、このエントリーの最初のほうに書いた通り。

1つをサーバーに、もう1つをレンダラーに割り当てる。

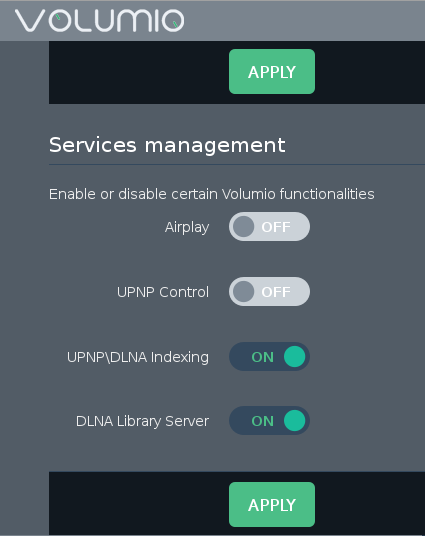

サーバーの設定は、UPNP\DLNA IndexingとDLNA Library ServerをONに。実は、UPNP\DLNA IndexingはOFFでもいいのかもしれないけど、十分な確認が出来ていない。

レンダラーの設定は、UPNP ControlとUPNP\DLNA IndexingをONに。

webブラウザにはUPNPは表示されないようなので、これ以上の操作はできない。

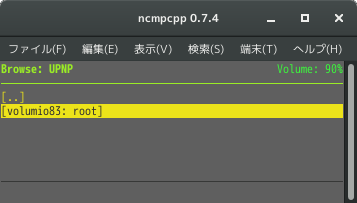

ncmpcppからレンダラーのvolumioにアクセスしたらUPNPが表示されるので、そこに入るとUPNPサーバーのvolumioで設定された音源が表示される。

あとは階層をたどって表示される音源を選択し再生を指示したら、レンダラーのvolumioから音が出る。

問題は、前述したとおり音にノイズが多いことと、インデックスの更新に手間がかかること。

本来、ファイルが追加されたら自動的にインデックス(データベース)が更新して欲しいんだけど、そうはいかないらしい。自動じゃないのはいいとして、手順がひどく面倒なのだ。

まず、miniDLNAの更新で以下のコマンドをsshから打ち込み。

$ sudo minidlna -R

$ sudo service minidlna restart

更にncmpcppから、レンダラーのmpdのdatabase更新をかける必要がある。以下を参考にした。

Why is the minidlna database not being refreshed? http://stackoverflow.com/questions/5180409/why-is-the-minidlna-database-not-being-refreshed

日常的に使用するのは無理じゃないかなという感想だ。