Current filter: »handmade« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Aug 12, 2018

USB電源用のDCノイズフィルターを作ってみた

7月は岡山も水害があり、仕事の同僚が被災したりして、どうにもブログを書くとかいう気分になれなかった。他にもいろいろあった。

でも、なんとなく最近になってぼちぼちでも再開しようかという気持ちになれたので、書いていこうと思う。

タイトルにあるように、USB電源用のノイズフィルターを自作してみた。

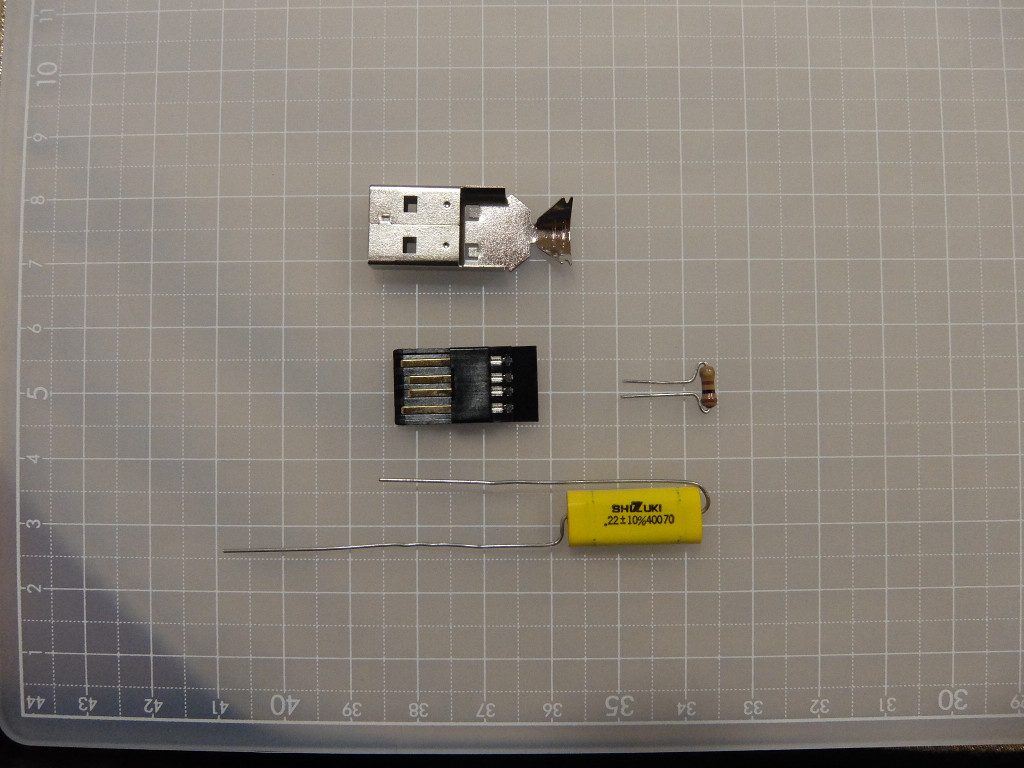

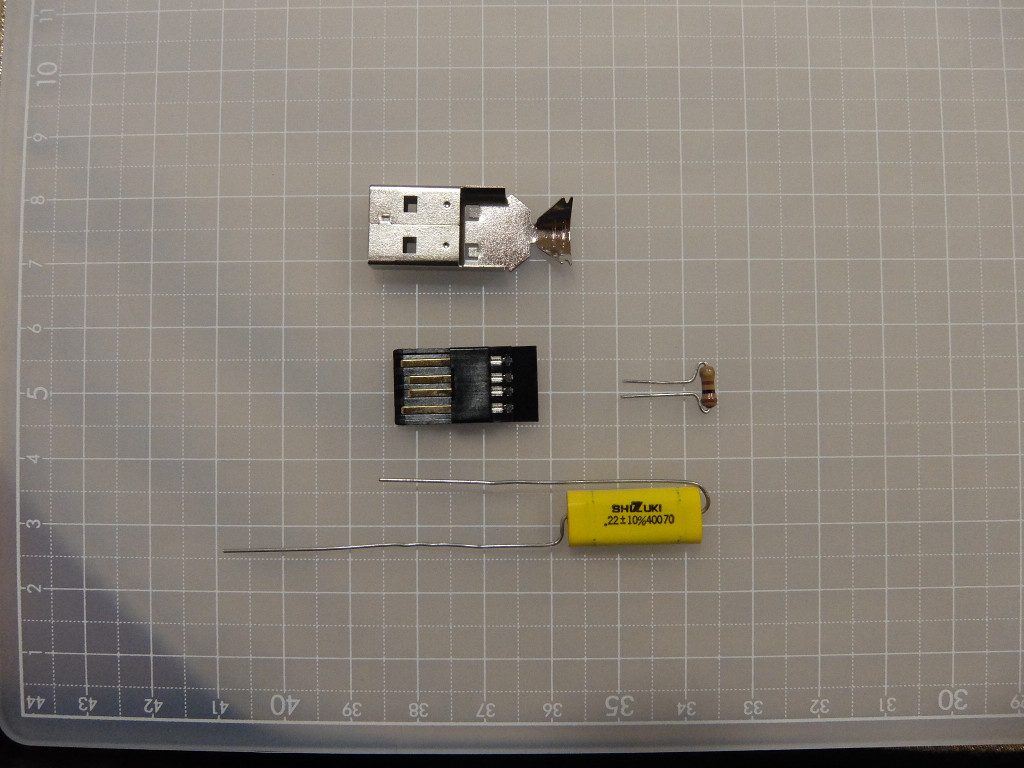

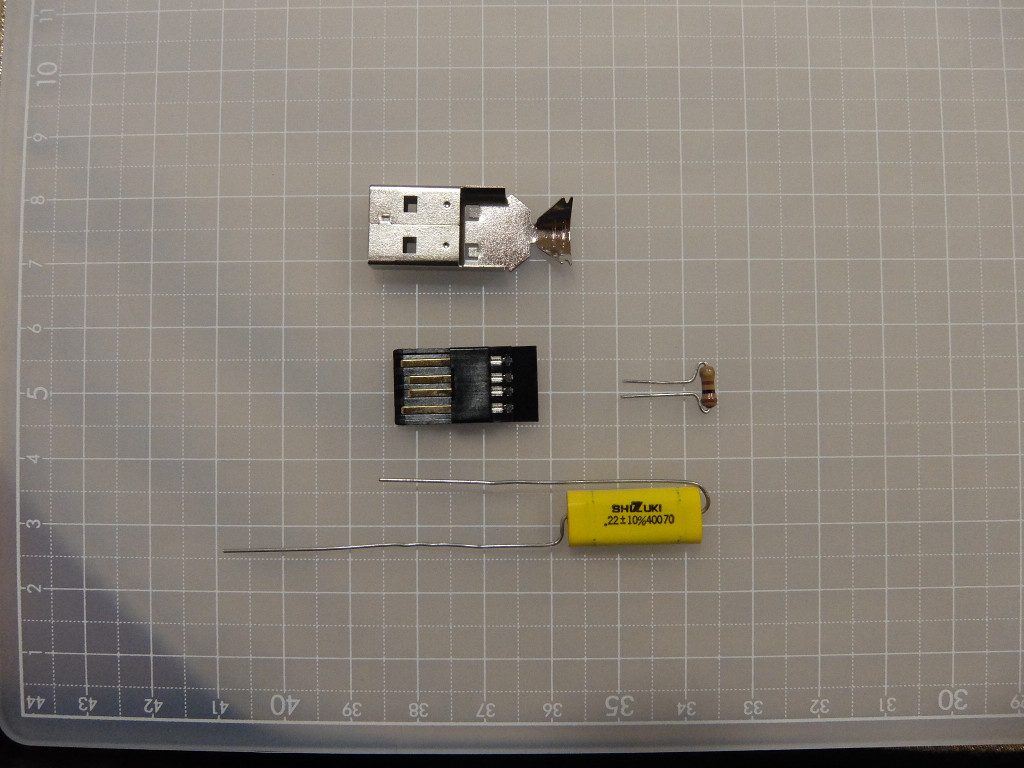

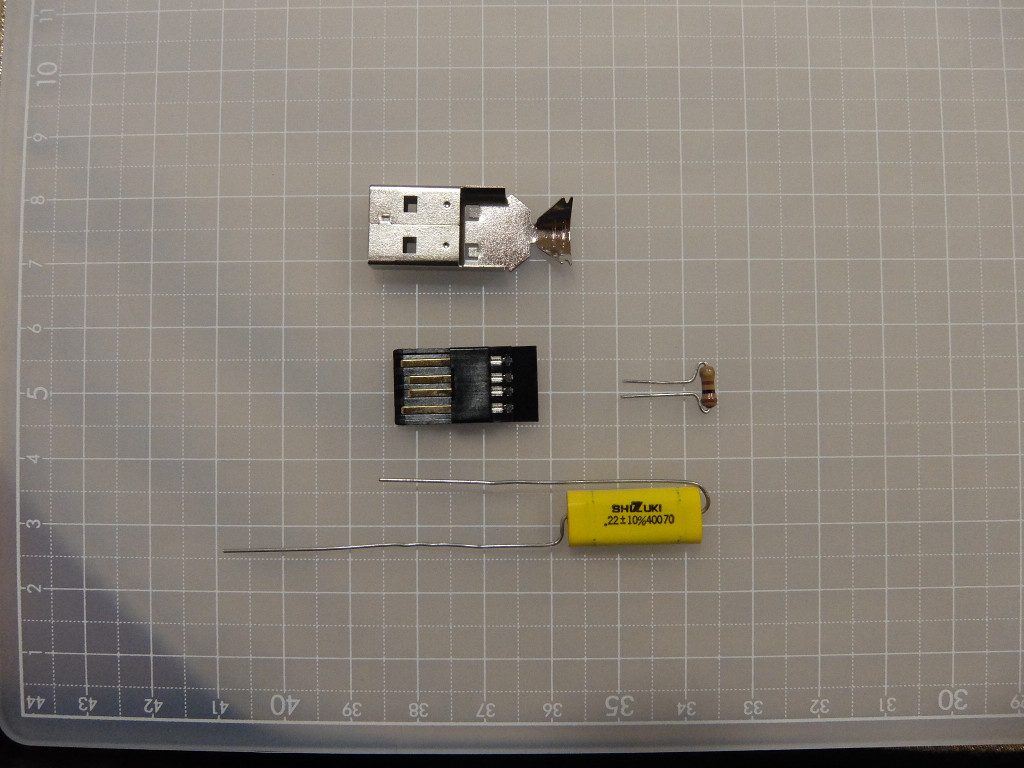

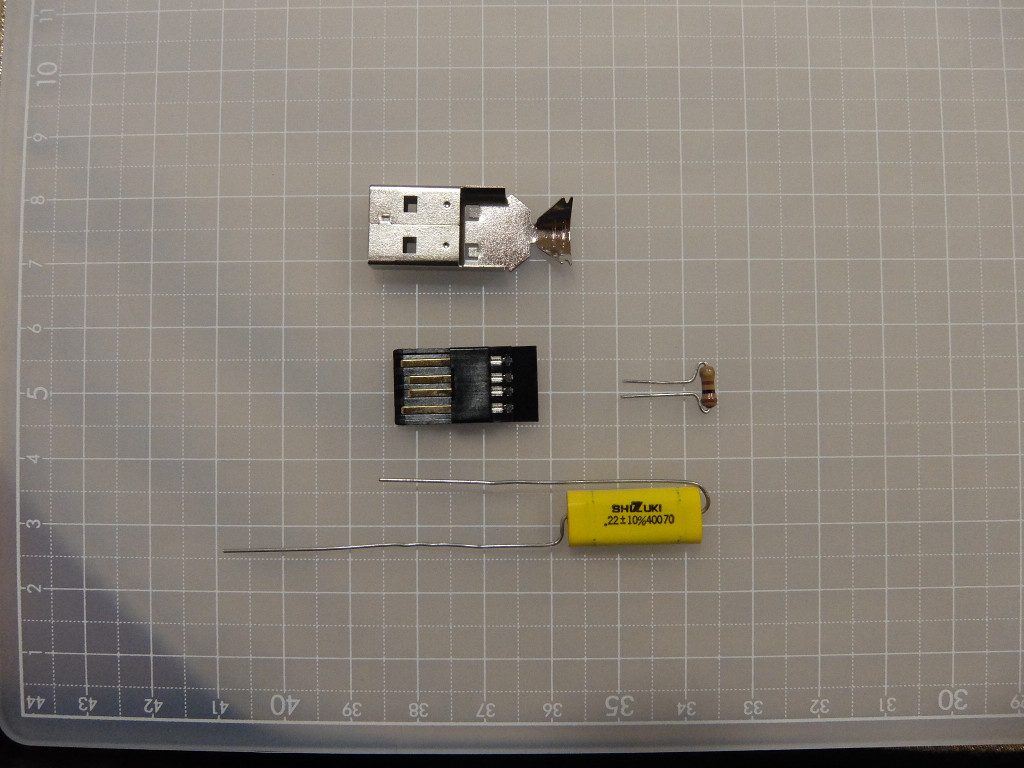

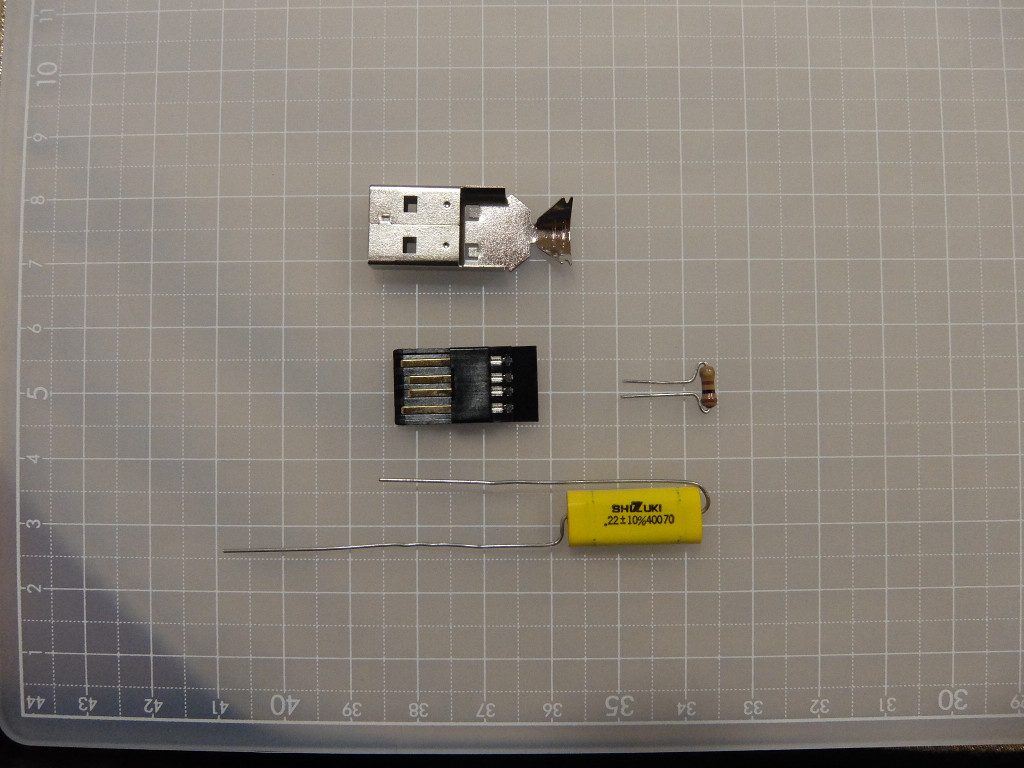

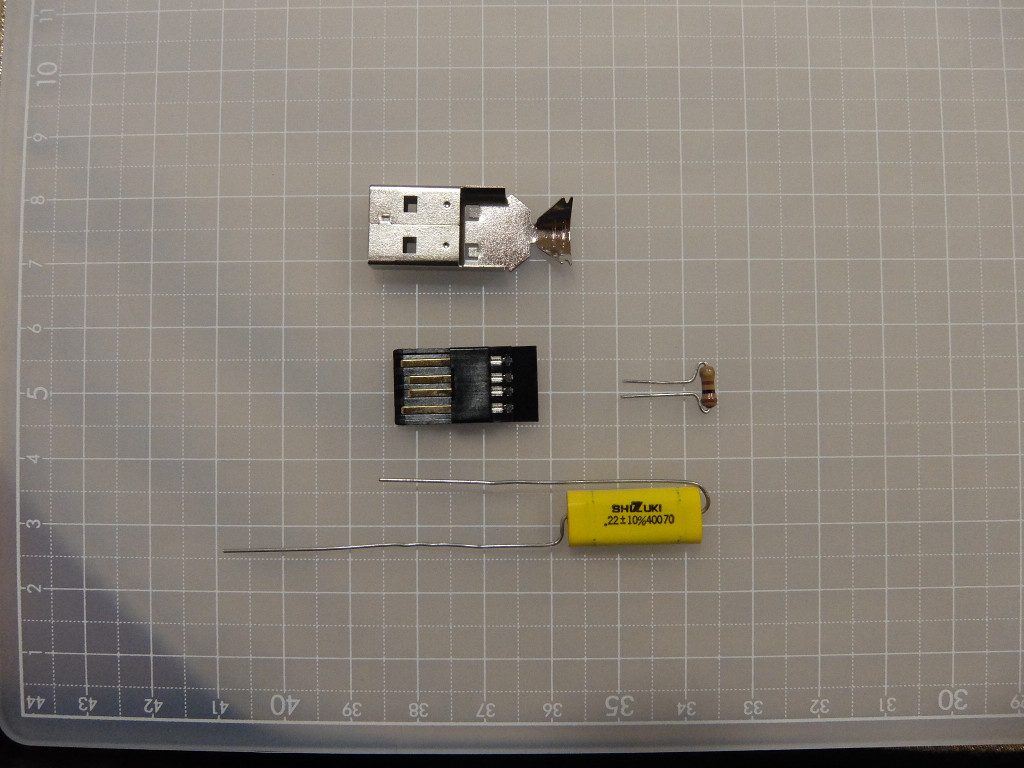

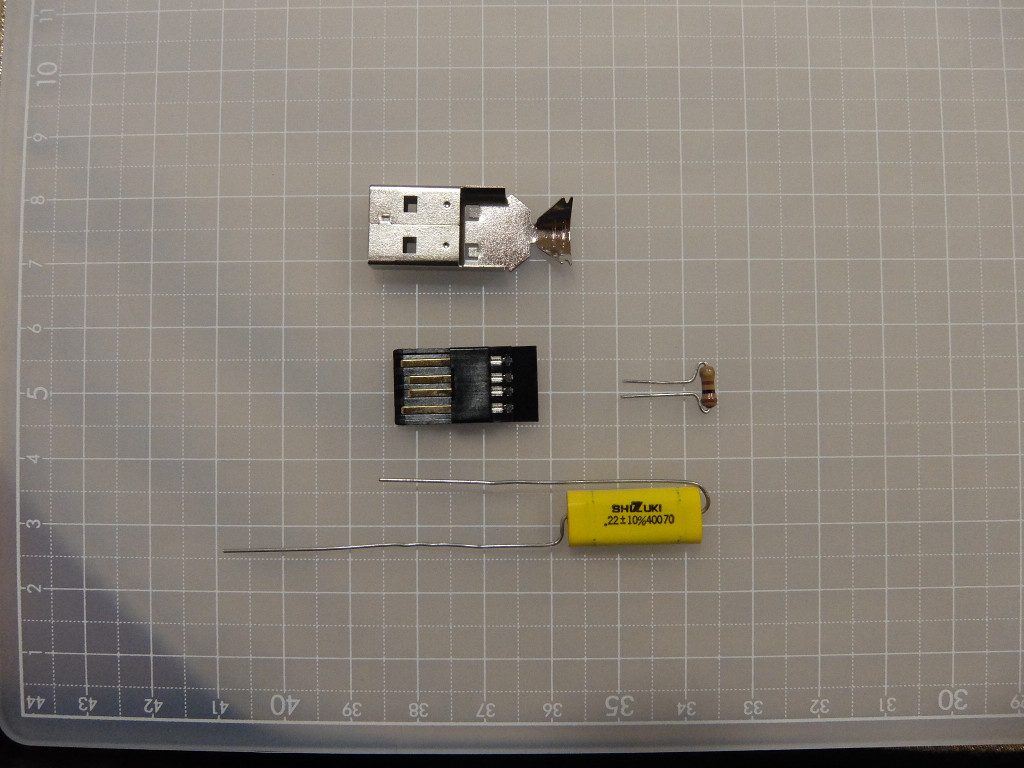

自作と言うのは恥ずかしいぐらいのもので、半田付けしたから自作、みたいな。例によってGNDと+をキャパシタで繋いだだけで、何Hzのノイズを狙ってとか考えもなく、あわよくば高周波を減らせたらいいや、手元にある部品を使って様子を見よう、で作ってしまったようなものである。うちにあるのはそんなのばっかりだ。

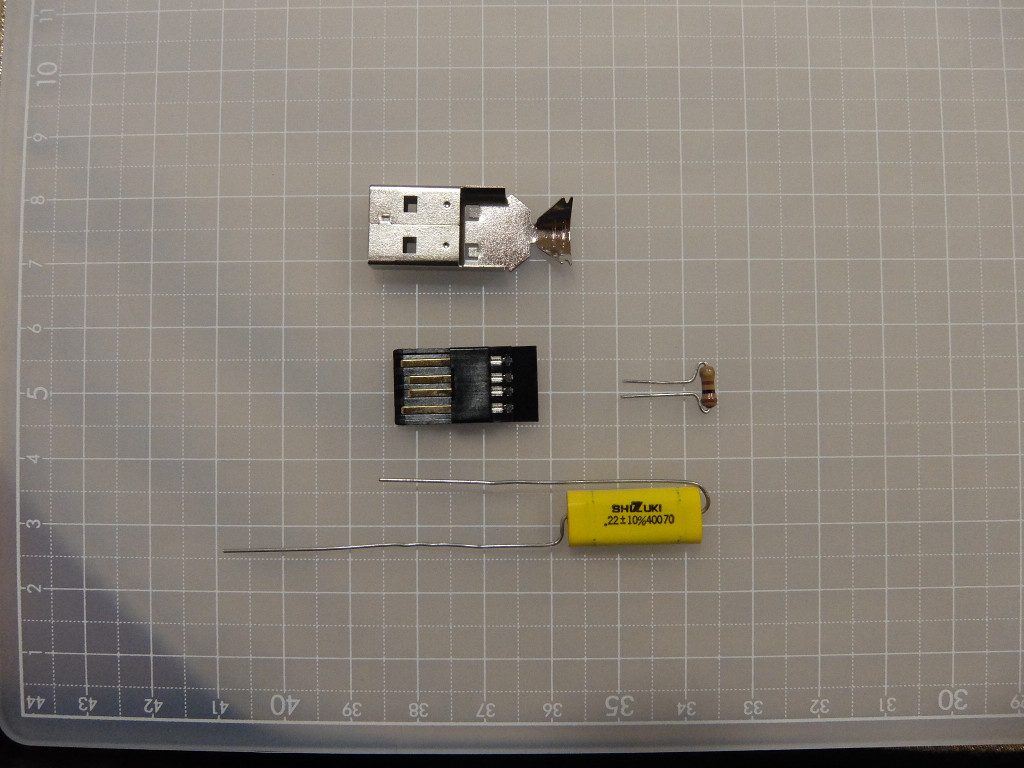

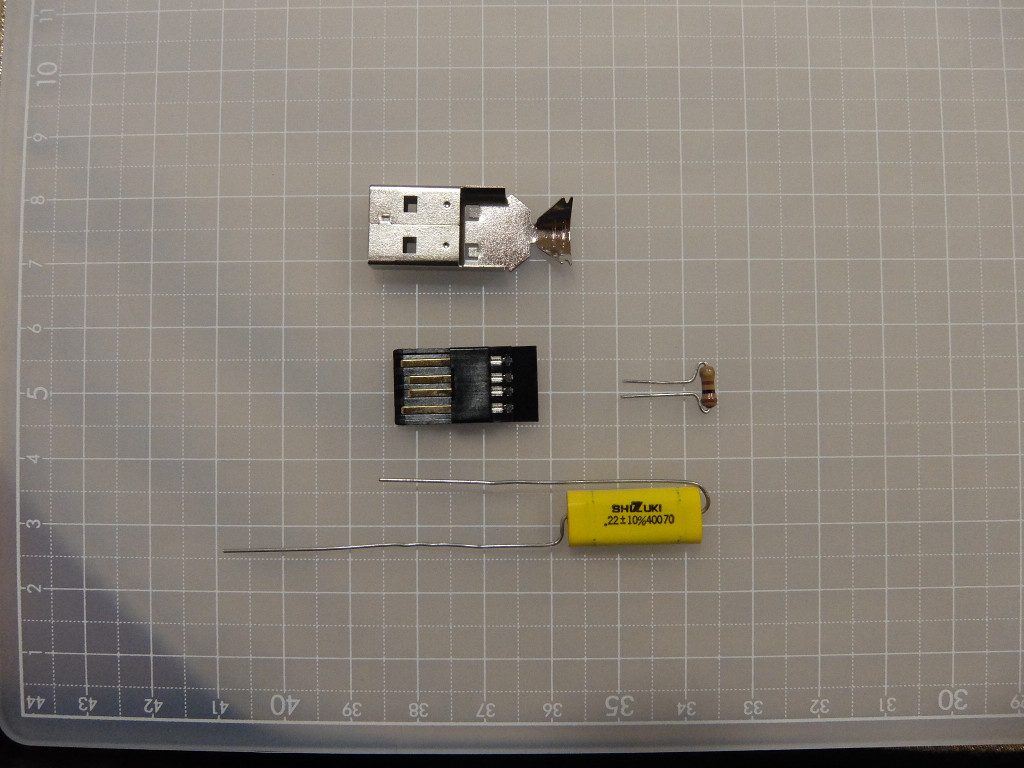

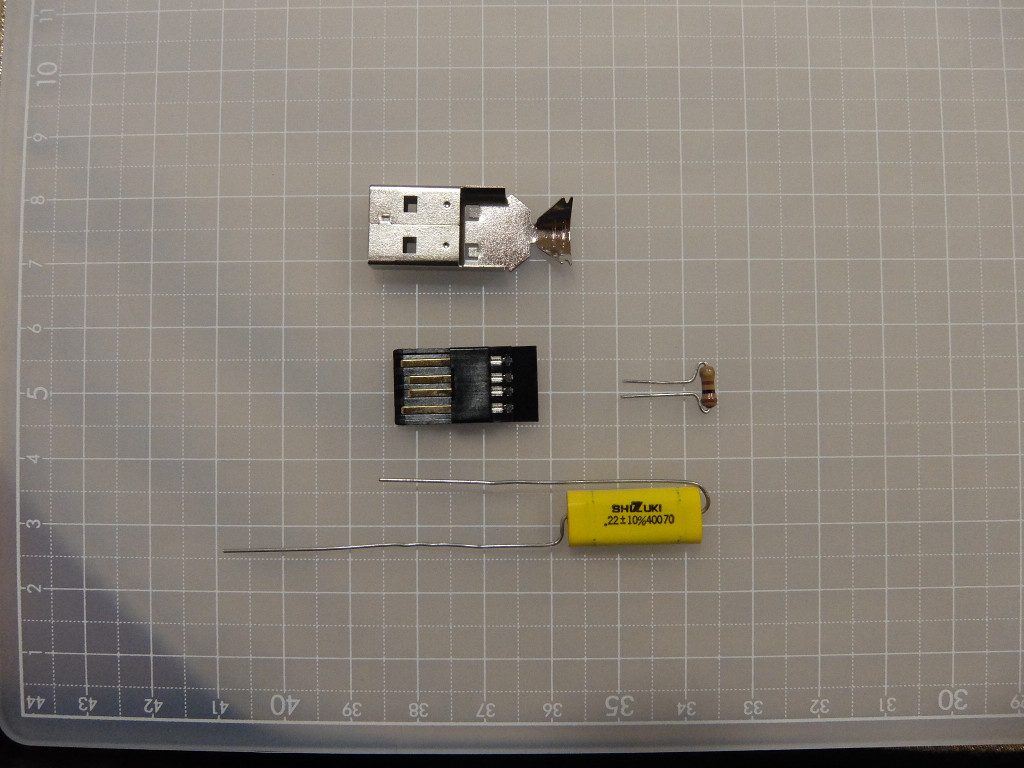

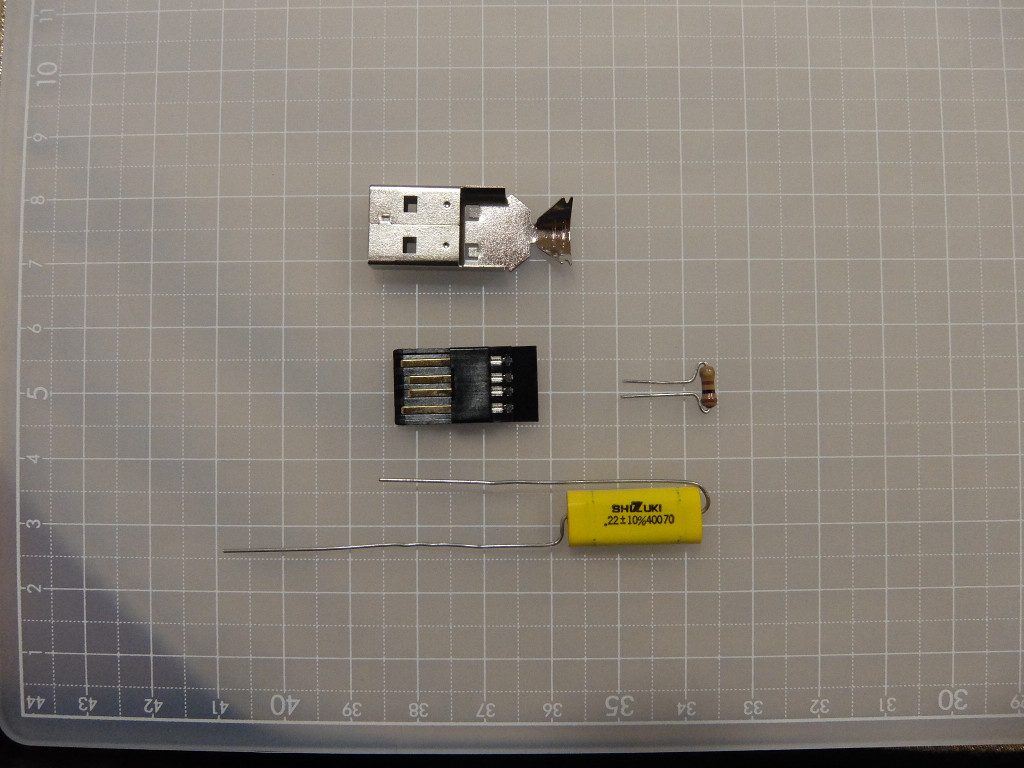

オスメスのusb端子はウェブ通販で購入。メス端子のほうに基盤がついていて、オス端子を半田付する。キャパシタは地元の部品屋で購入した0.027μF。

半田付の固定だけでは強度が心許無いので、写真の状態の後、ヒートガンで固めている。

うちのras piに使っているusb電源は、いくつか変遷した後、現在はELECOMのAVA-ACU01という小物になっている。白地に顔が付いたバージョンで、ゆるキャラ系だ。1個500円で売られていたものを複数まとめ買いして携帯の充電に使ったりしていたんだけど、試してみたら意外にいいんじゃないかな、ということでオーディオに使うようになったのだ。

いいといったって、オーディオ用の電源などは試してないので、ほんとうはiPowerとかのほうがいいんだろうなあ、などと思ってるんだけど、3つ買ったら2万円になるし、ちょっと手持ちの部品を試してみてから検討してもいいかな、ということで、やってみた。

結果は、意外にいいような。

音が滑らかになり奥行が出て、微かにまとわりついていたギラつきが消えて音色がより分かりやすくなった。

まだ改善の余地があったと比べて気付いた。

以前からときどき試聴に使っているエネスクのルーマニア狂詩曲2番とか、1年前よりもずっと聴きやすく美しく鳴るようになってきているんだけど、さらに気持ちよく鳴るようになった。

ロック音源の関係で驚いたことは、THe Whoの「Live at Leeds」を聴けるようになったということ。

聴けるってどういうことかというと、僕はこのCD音源を学生のころに購入して、あんまりにも音が悪いと思って聴き通せず中古屋に売った(他の物を買う元手にしないといけないので)という経緯があるのだ。ノイズっぽいし籠っていて精彩を欠くという再生音。ただ、当時のオーディオシステムはトータル数万円のシスコンで、スピーカーは16cm?フルレンジ?にプラスチック製で直径1cmのドームツイーターが付いていて、ツイーターの傍に耳を近づけても音が聞こえなかった。マイルスのトランペットとコルトレーンのサックスを聴き分けられないという代物だった。

しかしその後、これを持っていないというのはロックファンとしていかがなものかという気持ちに負けて、再購入したのである。その後、システムが変わっても良い音だと思ったことは全くなかったし、そもそもパッケージにノイズなんかは気にするなという旨のコメントが予め書かれているのである。最後まで聴き通した記憶が無い。

その音源が、あろうことかTAS Super LP Listに載っているのである。

http://www.theabsolutesound.com/articles/2018-tas-super-lp-list/

まあ、リマスターで再発のアナログ盤なので、初期CDとは別物だろうけど。

しかし、どこにか優秀録音の片鱗があるのかもしれない、聴いてみないといけないと思って聴いてみたら、なんと、意外に聴けるのだ。パチパチノイズが入っている(8794年のCDでリマスター前のものだ。リマスター後は消えている)けど、ロック演奏の生々しさは、確かに音源に記録されていて、最初から最後まで感動を持って聴き通せたのである。

リマスターCDはどうなのよと思って入手したらノイズが消えていて、初期CDより聴きやすくなっている。音が明るいというのかな。ただ何というのか、、、Live at Leedsってなんだか、ヘビーな初期CDのほうが自分には馴染む気がする。好みだろう。

しかしなるほど、名盤とされるだけのことはあるんだこれはと、ロック聴きだして35年でようやく理解するに至った。

TAS Super LP Listはアナログ音源なんだけど、CDでもいいかと思って最近は参考にしている。

ポピュラー系にはLive at Leedsのように意外な音源もアップされていて、どう料理するか考えろというリストなのかなこれは、と思うようになった。

そんなこんなで、電源アダプターのDCラインというのは対策しやすいのかな?と思って、fireface UCXのDC入力プラグに、上記のフィルターと似たような構造のアダプターを作って噛ませてみた。どうだったかというと、こっちは全く駄目で、再生音がこもり覇気がなくなってしまった。

ひとつ覚えではやはり無理みたいだ。

こっちのほうこそiPowerを使ったほうがいいのかな、、、

UCXの電源といえば、1年も前になるかもしれないけど、楽器店で電源アダプターを注文しようとしたことがある。楽器用のものを流用して音質アップを図ろうとしたのだ。受付でにこやかにどういったご要件でしょうか、と尋ねてくるお姉さんに、これこれの代替品の電源アダプターが欲しいんですがと切り出したところ、たちまちお姉さんの表情がかき曇った。そして、何を言われたかは全く覚えていないのだけど、対応できない理由について、なんでそんな顔して話す必要があるのかというような、苦虫をかみ潰したような、親の仇を見るかのような表情で話すのである。こちらは平静を装いながら、いや、難しいんならよろしいんです、、、と精一杯の応答を絞り出したのだった。

いったい、何があったんだろう。

オーディオで気になることは他にもいろいろとあるんだけど、まず、alsaがバージョンアップしてaplayで扱えるサンプリング周波数が上がったこと。

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Detailed_changes_v1.1.5_v1.1.6

aplay: Adjust sample rate limits to support newer hardware

There are number of devices that support up to 384 kHz sampling rate and some devices up to 768 kHz sampling rate. This patch increases sanity check limit to 768k in order to support testing of such hardware.

しかし、まだpiCoreには移植されてないんだよね。自分でコンパイルも試みたけど難しい、、、

まあ、使えるようになるまで待とうかと。

これが使えるようになれば、384kHzとか768kHzにアップサンプリングしたPCM音源をPPAPで鳴らすことが出来るかもしれない。

768kHzが使えるDACがCHORDとかRMEから発売されている。

こういうのに入力したらどんな音が出るだろうと思うんだけど、、、

これらのDACは、MQAに対応していない。RMEとかサイトでMQAを推してるのに対応してない。

フィルターとかクロックとかで高度な技術を使っている分だけ、対応に時間がかかるというのはあるんだろうか。

どうしようかなと。

MQAは、誰も言わないみたいだけど、僕が勝手に考えてるのは、見当違いかもしれないけど、PCMよりもジッターの影響を受け難いのではないか、ということ。

つまりノイズ管理やクロック精度の重要性が低くなり、デジタルオーディオの一番厄介な部分の労力が減ることになり、かなり気楽に構えていても安定して良い音が得られるようになる、のではないかと、思ってるのだけど。

あちこちの説明を読むと、PCMには出来ないところに踏み込んだ技術のようだ。

過去のCD導入の時は音がいいと言われながら違ったし、ハイレゾも音がいいと言われながらそうなの?という感じだし、今回は、確かに音がいいと言われながら普及するといいなあと思っている。

でも僕自身、試聴機会がないので、なんとかならないかな、と思っている。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

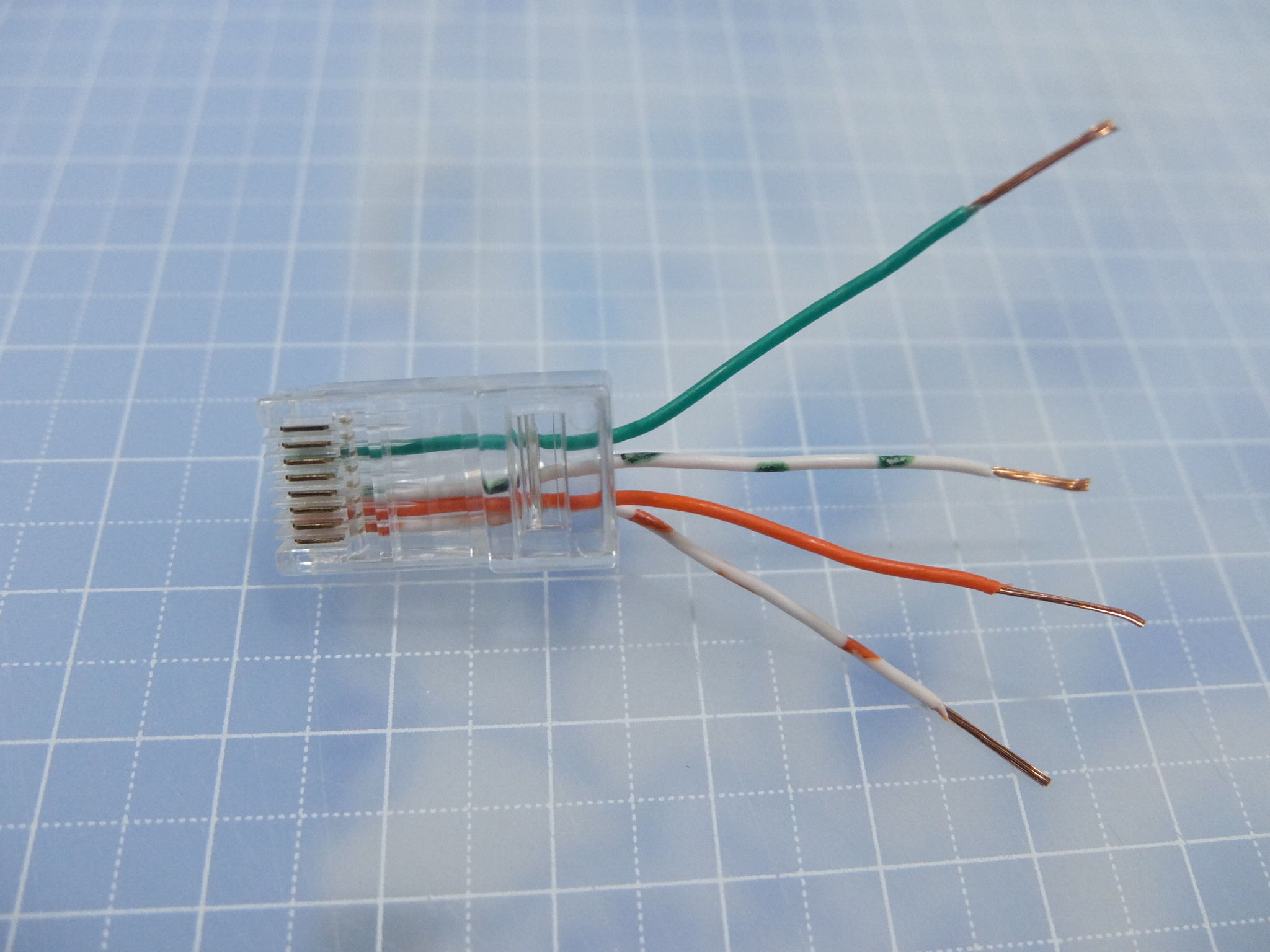

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

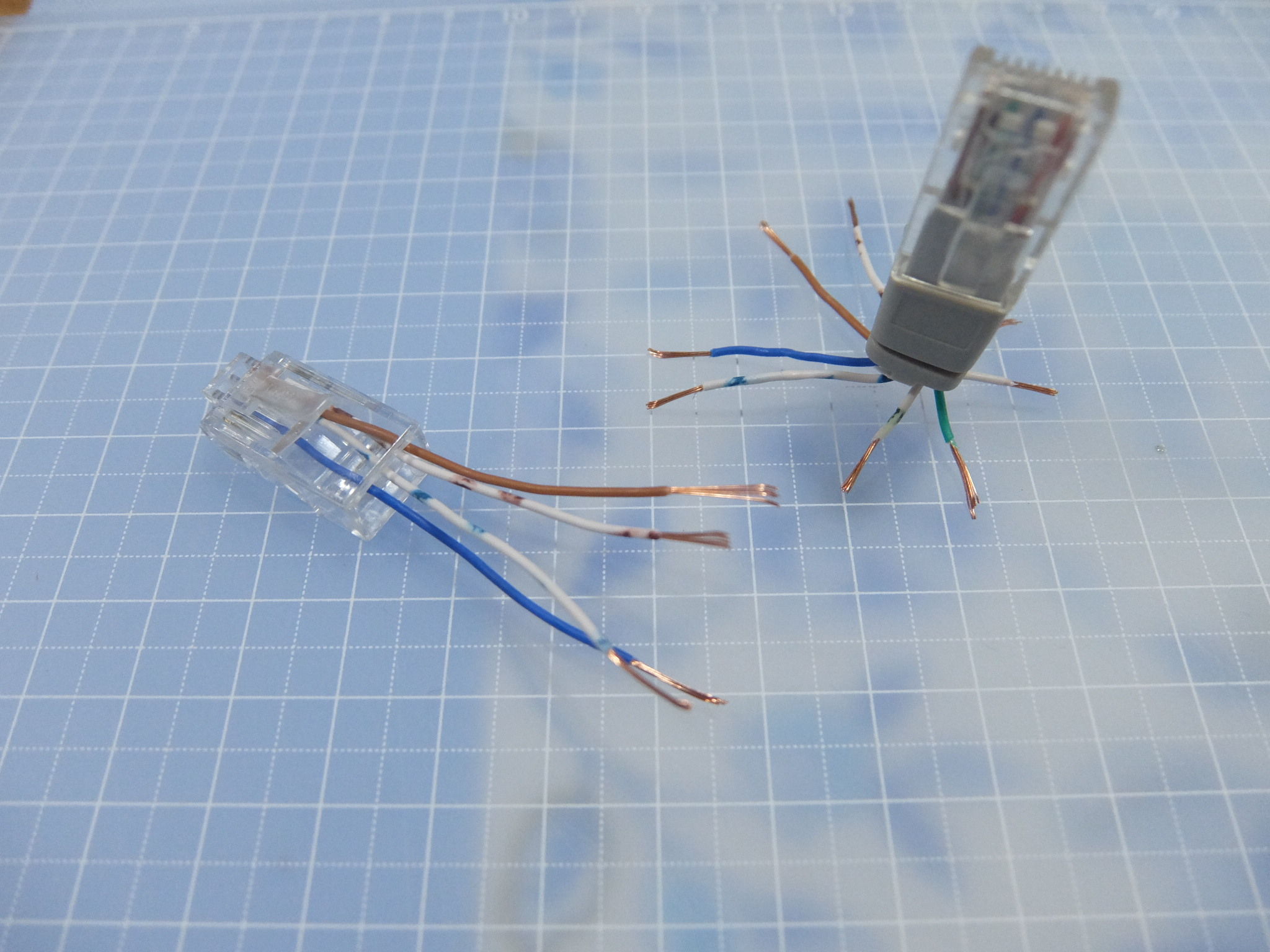

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

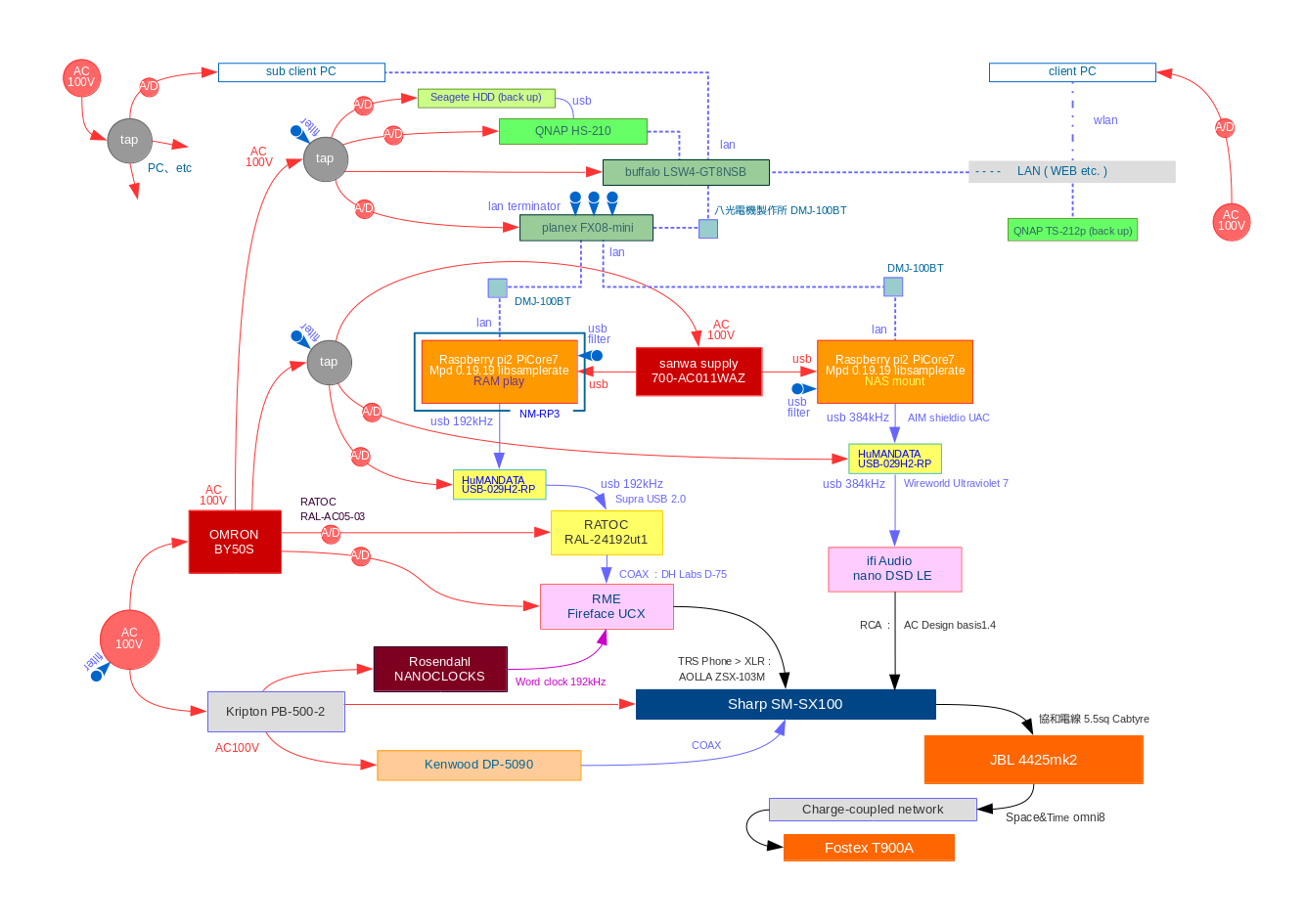

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Sep 26, 2017

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

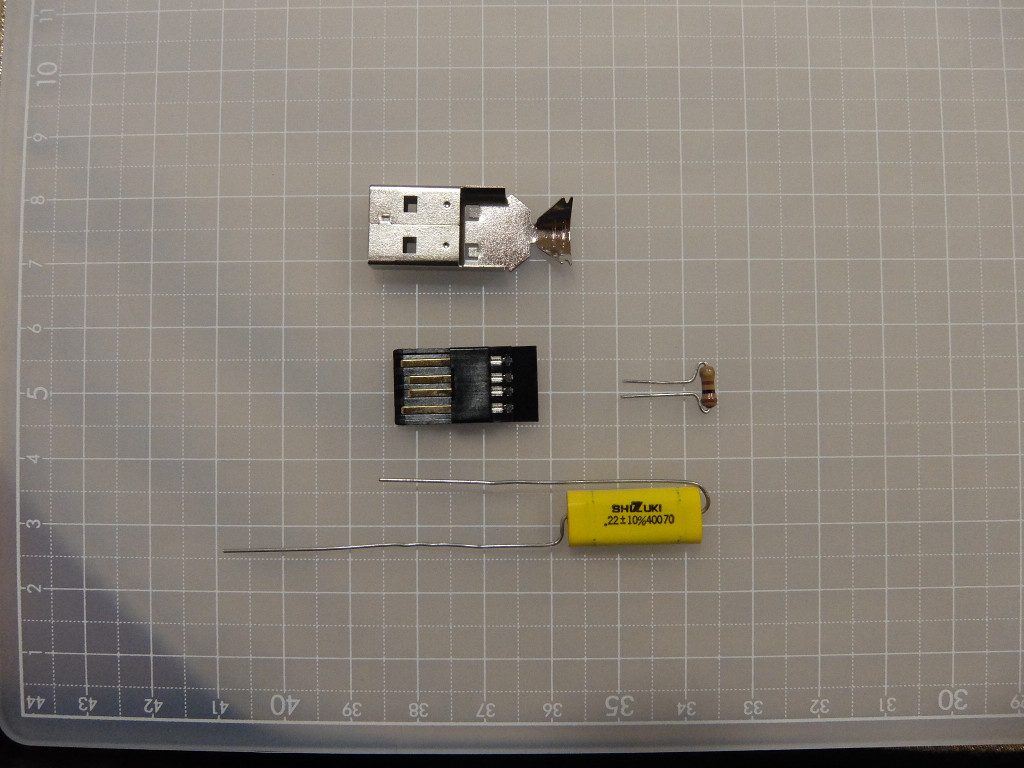

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

Jan 01, 1970

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。