Current filter: »noise« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Jan 18, 2026

Yuho式アクティブアースを使ってみる

前回は、Petit Susie の使用状況について書いた。今回は、一応その続きなのだけど。

うちでは、Petit Susie の効果を維持するには、ときどきコンデンサーに溜まった電荷を放電させないといけない。だから時々、ACアダプターにつながる側の電源プラグを外して電荷を消費させる。

しかし、そんなことをせずに済むなら、それに越したことはないのだ。

それに後述するが、電荷放電処置の影響なのか不明だが、機械の挙動が不安定になることがあった。そういう意味でも気持ち悪い。

そこで12月下旬、クリスマス前から、Yuho式アクティブアースを使ってみることにした。

https://x.com/rabbit_yuho/status/1940676289247301939

https://philm-community.com/rabbit-yuho/user/user-impressions/2025/04/28/30465/

とはいえコンデンサー1pFは27nFに変更し(理由は手元にあったからだ)、GND直前のコンデンサー1個は付けてないので、変法だ。

まずは、PPAP Back-End に使っている銅板仮想アースに追加してみた。

apu2 のRS-232C端子のGNDにクリップでつなぐ。

電源には Petit Susie を付けたままで、Back-End の音が劣化するのをアクティブアースで防げるかどうか、試してみる。

装着した直後の音は、しっかりした感触で好印象だ。

アクティブアース自体の効き方もあるかもしれない。

音が見えてくるような印象。派手さはないけど基礎がしっかりするような感じがある。

悪くないと思ったので、もう1つ作って、もう1台のPPAP Back-End、Ras Pi 2B にも付けてみる。

こっちも悪くない。同様の効果が感じられる。

仕組みについて考えてみる。

一般的なオーディオコンポーネントで、GNDの安定維持に働いているのは電源だ。

ただ、そうした電源は音を出すのに働いている。

音は電圧変動だ。

どうしたってノイズ源でGNDを乱す。

正確な音声信号を出力しながら、GND電位を乱さず安定を確保する力も強いことが、良質な電源の条件だろう。

それはデジタル機器でも変わらない。

ジッターが音に大きな悪影響を及ぼすデジタルオーディオでは、良質な電源は必須だ。

さて、しかし、GNDを乱す電源と、GNDを安定させる電源が同じというのは、考えてみたら、ちょっとおかしい、のではないか。

しかしじゃあ、GNDを安定させる電源というのは、どこでどういう姿をしていたら良いのか。想像がつくだろうか。

1つの答えが製品のアクティブアースだ。アースの基準値となる高精度な電圧をCPUを使って計算して生成するという。その基準信号を極めて低いインピーダンスでオーディオコンポーネントのGNDに送り込む。なんだかすごい。

但し非常に高価だ。

Telos Audio Design JP

https://telos-audio.jp/index.html

21日、追記。こういうのもあった。最近発売になったらしい。特許取得しているということだが、説明を読んでもよく分からない。タンクが電荷の供給と吸収を行うことでGNDを安定させるという。

Telosよりは安いのか。

電源は要らないらしい。しかし電荷を供給するというけど。構造が気になる。

ZERO Volt Control Tank

https://kryna.jp/products/accessories/zero-volt-control-tank/

もう1つの答えが、今回のYuho式アクティブアースだ。

電池の安定した電位がGNDの変動を抑え込むということだ。

どうしてそうなるのか分からないけど、これが効いてくれたら助かる。なにしろ安価で手軽にやれる。そして、やってみたら手応えがある。

そして時間経過に連れて、音は変化するかどうか様子を見た。

PPAP Back-End 以外の場所の Petit Susie は、音を出す前に電荷を放電することにした。他を同じ条件にしておかないと比べられない。

3、4日目で、やや緩い感触が出てきた、ような、気がする。

しかしホンマかいな?と思うぐらい、評価に自信がない。音色のグラデーションは存外綺麗だ。やはり気のせいか。

こっちの体調によっても音は変わる。もっと時間をかけないといけない。

と、思っているうちに、ふとテスターでアクティブアースの電圧を測ってみたら、おかしい。

電池のレベルではDC3Vあるのに、コンデンサー直前では0Vなのだ。コンデンサーに電荷は溜められてるかというと、テスターで確かめると電圧の数値が一瞬、放電で上がるので、多少は溜められているらしい。

結局これは、ハンダ付けの不手際で端子周囲が溶けて導通の不良が起きていたのが原因だった。

その後、工作手順を変更し対応。上に挙げた写真は、実は最終形態のものだ。

いろいろばたばたして、試験運用も最初からだ。

どこまで何がどう効いていたのか分からない。

ちゃんと接続できて電圧も安定し、音は前より良くなった、かな、たぶん。プラセボかもしれんが。

そうこうしていたら、Daphile が不調になった。再起動が途中で止まる。USBメモリが壊れた。

再インストールだ。全部、設定し直しだ。

なにかとめんどい。

USBメモリにインストールしていると、こういうことが珍しくないので、今回はPC内蔵のHDDを予め初期化してインストールした(初期化には Fedora のインストーラーを使った)。うちではPC本体へのインストールは初めてだ。どんな違いがあるだろうか。取り敢えず長持ちしてほしい。

いつものようにDeezerで音が出ない。

いろいろ対策を試みたが、結局はやはり決定打はない。

flacのエンコードでエラーになっているのだけど、なにしろ原因が分からない。暫く待てば治る。

Daphile がそんな調子で、一方、mpdサーバーの方も安定しないことがあった。

電源アダプターの電圧が何故か上がらなくなって、Tiny Core Linux が起動しても落ちてしまう。つまりバッテリーも空になってるのだ。アダプターを買い替えないといけないかと思ったんだけど、時間経過で何時の間にか治っていた。

なぜ治ったか不明。

ともにPetit Susie をつないで時々放電していたサーバーだ。

そういう意味で、気持ち悪い。

放電処理はしないほうが良いのかな。それが原因という根拠は無いのだけど。

でもまあ、それで始めたものは仕方ないので、様子見ながら続けるのだけど。

この時点で、それでもオーディオの音は良い。安定している。

さて、年が明けて、音はなおも安定しているようだ。

劣化を感じない。音像はきれいで、音場にもさり気ない広がりと柔らかさがあり硬さや窮屈さを生じない。

安定感があるのが有り難い。いつ鳴らしても期待した音質が得られる。

銅板を使った仮想アースを使い始めたのが、気が付けばもう5年以上前になる。

音質の変動を減らしたいという気持ちだったが、限界があって、数日に1回の頻度で着脱しリセットしないと効果を維持できない。Petit Susie も効果があるが、やはり付けっぱなしだと徐々に副作用が効果を上回るので、コンデンサーを放電する。

Yuho式アクティブアースは、GND周りのそうした音質の悪化を防ぐ効果があるようだ。

Ras Pi B2 で伝送する44.1kHz音源の方も、いい音で鳴る。384kHzと比べても、殆ど遜色ない。

ブラインドでの区別は、たぶん出来ない。

聴き慣れた音源によってはギリギリ出来るかもしれない。細かいところを比べたら差異はあるように思う。音のキレ、グラデーション、深さは384の方が僅かに上回る。44.1の方がややありふれた音に聞こえるようだ。

2台の PPAP Back-End で試用を始めて、あれこれあったが10日が過ぎて三が日も終わるので、アクティブアースを増やすことにした。

Petit Susie を使っているサーバーとスイッチングハブの Petit Susie に追加する。ついでに、PPAP middle-End にPetit Susie をアクティブアース付きで戻すことにした。 ここに使う方が、特に44.1は音が良くなる筈。

アクティブアースは計7台。Petit Susie はなんやかんやで7台なので数は同じだが、使っている場所が違っていたりオーディオ関係以外に付いていたりで、まだ増える余地がある。

本当はPR-500MI(ONU)や、AtermWG1600HP3(AP)などにも使ってみたかったんだけど、GNDにつながる場所がない。分解も出来ないし、NECの機械はガードが硬いのだろうか。

Petit Susie の放電は止める。止めて良好な音を維持できるかどうかだ。

この時点の音は、凄みが増した。

見通しが良いのと安定感が増している。音色が鮮明になる。音に質量がある。ケチらずに多数付けるのがいいのかもしれない。LANターミネーターとかもそうだったが、物量が物を言うところがある。それだけノイズ源の影響があるということだろう。

この状態で1月半ばまで様子を見よう。

と、思ってたが、1日経ってなんだか音が鈍いような気がする。

Back-End の apu2 に近付くと、微かにキィーンと音がする。

Petit Susie が鳴いているのかと思ったが、そうではなくて、apu2 の筐体内で何かが鳴いているようだ。こんなことは今まで無かった。いつから鳴いているのだろう。確認したら MIddle-End からも音がする。

コンデンサーやコイルが何かの拍子に共振するということはあるらしい。

鳴きっぱなしにはしておけない。apu2 から Petit Susie を外したら鳴きは治まった。

アクティブアースはつなぐ。

音は、なんだかすっきりした。凄みはないけど、いい音だと思う。、、案外、このほうがいいのかな。自然な感じがする。

しかし、なんだかいろいろあって、いろいろ分からなくなった。今回はいろいろありすぎる。

他のサーバーやスイッチングハブでは、鳴きは聞こえない。しかし、僕の耳には聞こえない音で鳴いている可能性はあるのかな、、、こういうのは現時点では様子みるより仕方ない。

外した Petit Susie は、上流のスイッチングハブとロスレスmpdサーバーに移動した。

この状態で1月半ばまで様子を見よう。

さて、ぼんやり日にちがすぎるのを待つのも何なので、アクティブアースをテレビに付けてみた。

ブラインドでは分からないだろうけど、画面がきれいになった気がする。

下流サーバーにつながるスイッチングハブの Petit Susie を外してみる。アクティブアースはちょっと細工してLAN端子縁のGNDにつなぐ。音はエネルギー感が下がって地味になる。Petit Susie があるほうが音楽として訴求性が高い音になる。しかし音源によっては、ないほうがリアリティが若干高まるような気がする。

これは、どちらがいいのか即断できない。

まあ、今は試用期間だし、もう暫くは付けた状態でやっていくのだけど、今後は検討が必要だ。

1月半ば、安定している。音がいい。

なんやかやでアクティブアースはあちこちに10個以上になった。

ここまで良好な音質を維持して安定してオーディオを聴けるようになったのは久しぶりな気がする。

そういうわけで、試用期間は終了し、継続使用していく。

末筆ながら、Yuhoさん、ありがとうございます。

Dec 24, 2025

Petit Susie を使ってみる

11月以降、アップサンプリングの音の課題について考えている。

44.1kHz(ロスレス)の改善に比較して、384kHzへのアップサンプリングは改善が少ない。これはもう少し何とかできないだろうか、ということだ。

うちではmpd + libsamplerate で音源のアップサンプリングを行っている。

mpdサーバーに大きい負荷をかけるのは、ノイズ、歪を増やすことになる。負荷自体は減らせないとして、ノイズをどうやって減らすか。

ふと思いついて、mpdサーバーのACアダプターを外してみた。

うちのmpdサーバーはノートPCなので、バッテリー駆動に切り替わる。

そうなると、音の方も僅かだがクリアに、清浄になる。

この手法はアップサンプリング用のサーバーでしか使えない。アップサンプリングしない方のmpdサーバーは古いので、バッテリーがへたっていて、できない。

問題は、うっかりしたらバッテリー切れでmpdサーバーが落ちることだ。もちろん音も不安定になったかな、と思ったら切れてしまう。僕のような人間には不向きだと判明した。

上流サーバー周りで取り敢えず出来るノイズ対策で、一般的なACコンセント用のノイズフィルターを使ってみた。サンワサプライのTAP-AD2Nというもので1個千円しない。

これをmpdサーバーに使う。ついでにNASにも付けてみる。

音は、劇的に変わるというのではないが、使わないよりも使うほうがいいような気がする。どうだろう。

次にアップサンプリングされた音源を、どうやって鳴らすか。

経験的には、44.1はノイズに敏感で、384はノイズに耐性があると思う。しかし、だからといってノイズが多い環境で384を使っていては、本来のポテンシャルは発揮できない。ノイズが減ったら、384の音も良くなっている。

更にノイズを減らしたら、どこまで良くなるだろうか。44.1との差異はどうなるだろうか。

まずは、PPAP Back-End、Middle-Endへの対策ということになるか。

PPAP Back-End、apu2d4に、FX-AUDIO Petit Susie Solid State をつないでみた。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG4JJZK

DC電源からのノイズを減らしたいということだ。

ちなみに、Petit Susieの入力プラグ(メス)は、外径 5.5mm / 内径 2.1mm、出力プラグ(オス)は外径 5.5mm / 内径 2.1mm/2.5mm両対応。

apu2の電源プラグは、外径 5.5mm / 内径 2.1mm。

Petit Susie をapu2の電源アダプターにつなぐのにサイズ変換プラグが要る。

ちなみに電源アダプターはスイッチサイエンスで売られている2千円強の一般的なものだ。

音は、より細やかで滲みが少なく、軽やかになる。そして演奏のニュアンスがより明瞭になる。

外すとやや滲む感じになるのだけど、なんというか、音に独特の湿り、艶っぽさが乗る。HiFiからやや離れるが、これはこれでいいのではないか、というような魅力がある。

しかしHiFiを目指すなら、Petit Susieがあるほうがいいと思った。

この時点では、NASの音の方がストリーミングよりも凄みがある。演奏の機微の再生が勝っている。

LMSサーバー(Daphile)は、11月半ばにWiFi接続を止めて有線LAN接続にした。

なんとか置き場は確保した。NASをつないでいるスイッチングハブにつないでいる。

ストリーミングの音は若干改善したと思う。LMSサーバー移動に伴うNASの音の変化は聴き取れない。

Middle-EndにもPetit Susieを使ってみる。

Middle-Endは44.1の経路にも噛んでいるので、これが、更に良くなる。

384も良くなっている気がするけど、いよいよ甲乙が決めにくくなる。微小な音のグラデーションは384の方に分がある。情報量はある。しかし44.1と比べて僅差だ。44.1のほうが訴求性が高いというのか、熱い音だ。384はクールで比較的穏やかに鳴る(あれ、前回エントリーの時から逆転したのかな)。

ここで、NASとストリーミングの優劣の判断が難しくなってきた。

音色の違いはあるが、これも説明しにくい。クオリティは同等だと思った。

ところが、だ。

数日、1週間、と経過するうちに、どうも旗色がおかしくなってくる。

なんだか音が重いのだ。粘りっ気があるというのか。Petit Susieを使い始めた当初に見られた美点が、感じられなくなった。べたっと空気の壁に張り付いたかのように聞こえる。

Back-EndからPetit Susieを外してみたら、音がクリアに軽くなった。以前から聞き慣れた音。

どういうことだろう、と考えるうちに、以前に仮想アースの自作を試みたときの音の変化に近いのではないかと気付いた。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20200107a.htm

以前の試みとPetit Susie共に、GNDにコンデンサーが繋がっているところが類似している。

最初は良いように思っても、時間の経過と共に改善効果が薄れてしまうところも同じだ。

というか現在、apu2に使っている銅板の仮想アースも、時間が経つと音が曇るので、時々外してやって調整している。コンデンサー付きのものより扱いやすいというだけだ。

当時の検討では、GNDの変化が時間経過と共にDACやアンプの挙動に影響するのではないかと判断した。Back-EndはUSBを通じてこれらに繋がっているのだ。

Back-Endのほうは、残念ながら当面は使用中止だ。

Middle-EndでのPetit Susie使用は継続する。

そして、暫く経って、どうもまだ何か、僅かに曇りがある。

Middle-Endも、Petit Susieを外す。曇りが取れる。これは、どうしたものかね。

ここで、Petit Susie除去に伴う44.1の音の変化を確認していないのに気付く。

まあ、仕方ない。Petit Susieを戻しても、変化の確認が出来るようになるには日数がかかる。取り敢えず外すのは確定だ。

ともあれ、こういう経緯でMiddle-End、Back-EndでのPetit Susie使用を終了した。デジタル信号伝送の下流のサーバーでは使いにくい。時間が経つと、悪影響が出てくる。それにしても、単純にDACのGNDにつながってるから影響するというのでは説明出来ない。何なのだろう。

そういうわけでせっかく入手したPetit Susieなのに、使わないでは勿体ない。上流のサーバーではどうだろうか。

mpdアップサンプリングサーバーの Probook 450 G9 にPetit Susie Solid State をつないでみる。

電源プラグは、外径 4.5mm / 内径 3.0mm。

珍しい変換ケーブルが必要なので、Amazonで頼んでも2週間ほどかかる。

つないでみて、多少は、いいのかな。

少し見通しが良くなったような気がする。ACアダプターを外した時ぐらいの効果は、あるのかな。

Daphileサーバー、Probook 430 G5 にもつないでみる。これも電源プラグは、外径 4.5mm / 内径 3.0mm。

音は、あんまり変わらんかな、どうかな、まあ、呪いとして付けておくかな、、。

さらに、NAS(hs-264、hs-210)にもつないでみる。これらは、ネット上を調べても電源プラグの情報が出て来ない。電源アダプターにも書いてない。取説は、箱を引っ張り出すのが面倒だ。

実際につないでみて、外径 5.5mm / 内径 2.1mm と確認した。これなら変換プラグはいらない。

あと、敢えて高価なものでなくてもいいかもしれんと考え、安価な方の「Petit Susie」にした。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0848W4JZF

しかし、これらは、効いてるんじゃないかな。

音色が美しい。美しいのは、もしかしたらPetit Susieのコンデンサーやコイルの性格が出ているのかもしれない。

しかしそれ以上に、音が見えやすくなった。クリアで精緻な音だ。

これはノイズが減った効果があるからだと思う。しかし、矛盾するようだが、音像が溶け合う傾向があるような気がする。音源によっては、定位の仕方が以前と違うような気がする。音場が深くなったのか。どうなんだろうかな。小鳥はちゃんと定位するから様子見だ。

問題は、日にちが経つに連れて弊害が出てくるかどうかだ。

暫く経過を見る。

ロスレス伝送用のmpdサーバー、EliteBook 820G2の電源プラグは外径 7.4mm 内径 5.0mm。手持ちの変換プラグではつなげない。 プラグが届くのにも時間がかかる。改善効果の変遷を確認した後になるかもしれない。

そうこうするうちに、音が途切れることが。

途切れるのは困る。

1週間ほど過ぎて、12月半ば、450 G9(mpdサーバー)から Petit Susie を外してみる。

音色がクリアになる。

430 G5(Daphileサーバー)からも外す。外したほうが、いいかな。

NASもなんとなく音が鈍いので外した。

どうも、やはり、時間が経つと副作用のほうが大きくなる。

ここで、Petit Susie のコンデンサーに溜まった電荷を放電させて(Petit Susie にはそういうことに使えるビスが付いている。放電させたら小さな火花が出る)、サーバーに戻すと、いいような気がする。

気がするんだが、どうなんかなあ。

どうやら、コンデンサーに溜まる電荷は、ときに放電してやらないといけないようだ。いったい何が溜まってるんだろう。

しかし、なんだな、放電したらリカバーできるんだったら、PPAP Back-Endに使うのもありなのか。

そういう思い付きのもと、Back-End に戻した。

悪くない。やはり、使ったら使ったで効果がある。

しかし、管理をどうするかな。

ゼムクリップとかで放電したら火花が出る。

なんとなく物騒だ。

あと、サーバーの置き場所によっては放電させるのが面倒だ。正直、Back-End以外はやや面倒な場所にある。

疑問なのは、サーバーに通電したままコンデンサーの放電をしても良いのかどうか。そんなことをしたら急激に電圧が変動してサーバーの動作に支障があるかもしれないし、下手したら壊れやしないかな。分からないけど、だったら電源を落としてからコンデンサー放電をしないといけないだろう。

Middle-End は再起動後にsshからコマンドを打ってやらないといけないのと、プラグ着脱が面倒な場所にある。

新しいmpdサーバーと Daphile はノートPCで、電源管理は簡単(電源プラグを抜くとバッテリー駆動に切り替わるので、オンオフは気にしなくて良い)だが、これも置き場の問題がある。

古い方のmpdサーバーはもともと不具合があって、電源を落としての再起動に際しては機体を引っ張り出してやらないといけないので結構な手間だ。

QNAPのNASのオンオフは、ウェブブラウザからアクセスしてシャットダウンしないといけない。シャットダウンにも起動にも、数分以上の時間がかかる。待たないといけない。しかしまあ、待つだけといえば待つだけで、他の手間はないんだけど。

管理上、気安くできるのは、PPAP Back-End。手軽にアクセスできる場所に設置しているし、電源のオンオフ、つまり電源プラグの着脱だけで他にすることがない。Petit Susie の給電側のプラグを抜けば、それだけでコンデンサーの電荷はapu2で消費されるので、放電したのと同じ状態になる(ほんとかなあ、、、)。

同様の手法で対応できるのは、新しいmpdサーバーと Daphile のノートPCということになる。置き場の問題があるだけだ。

ちなみに電荷が放電し切るまで、apu2は10秒ぐらい。ノートPCは1〜2分以上かかる。バッテリーを積んでるからだろうか。手作業でテスターで測ってるので正確ではない。

これら3台ぐらいなら、この手法でやれるかな、、、

で、やってみたら、実際、音が良くなるようだ。

しかし、そうしょっちゅうか定期的にか、電源プラグを外してというのもなあ、、、忘れること多そうだな。

GNDにアクティブに作用する仮想アースが製品化されている。そういうのを使えば良いんだろうか。しかし1台20万円近くするのでおいそれとは手を出しにくい。

スイッチングハブに Petit Susie を使ったら、どんな効果が得られるだろうか。

もしかしたら、サーバーに使うよりも効果があるかもしれない。そしてサーバーのときのような副作用がなければ有り難い。

うちのネットワークではNETGEARのハブをあちこちで使っている。

確認したらプラグは外径 5.5mm / 内径 2.1mm なので、Petit Susie はそのまま使える。

いくつか使ってみたら、なかなかいい感じだ。

というか、そうとういい。サーバーに使うより、いいみたい。

本当はPR-500MI(ONU)や、AtermWG1600HP3(AP)にも使ってみたかったんだけど、プラグ径が、調べても分からない。

どうもNECの製品はACアダプターのプラグが特殊仕様で汎用品が使えないのが多いらしい。

つなげないなら仕方がない。

APがつながっているNETGEARのハブに使ったら、Amazon Fire TV Stick(WiFiでつながっている)の画質が良くなったように見える。輪郭が鮮明な感じ、色合いや動きが明瞭な感じ。これはちょっと意外だったが、考えてみたらオーディオの音が変わるのだから、映像でもそういう効き方があってもおかしくない。

さて、ここまで来て、当初のアップサンプリング音源の音質がどうなるかというところから随分と離れてきている。

44.1の音の方は、どうも Middle-End の Petit Susie を外したら、384に差を付けられたようで、なんだかちょっとゆるい。そもそもmpdサーバーの方も、384は Petit Susie を使っているので有利なのだ。

ハンデがある比較では、しても意味がない。

というわけで、現在進行形な話で、まだ結論はない。まあ、焦らずやっていこうと思う。

Sep 07, 2025

更にオープンピンやターミネーターなどについて

前々回のエントリーから、かないまる氏提案のオープンピンとターミネーター、まだ続く。

http://kanaimaru.sakura.ne.jp/NWA840/005.htm

ちょっと問題がある音源が出てきた。

The Who / Quadrophenia の、The Rockという曲。

曲開始の数秒後に金属箔の鳩の群れが飛び立つような音像イメージがあるんだけど、飛ばない。曲の最後に雷が鳴るのだけど、これが上空に広がらない。

Walter Tilgnerの音源の小鳥は問題ない。

長岡鉄男の自衛隊もなんとかF4は飛ぶ。

だけど、Quadropheniaは、どうも上下が出ないのだ。手が回ってないだけで、他にも影響が出ている音源はあるかも知れない。

前々回のエントリーでは、オープンピンに付いている抜け防止ピンを切除していなかった。

かないまる氏は切除を推奨している。

これがないと、手に持った時にどっちが上か先か、分かりにくいんだよね。

しかし、そうも言ってはいられない。切ったら変わるだろうか。

PPAP Back-Endに刺している2つのオープンピンで切ってみる。なんとなくだが悪くない。

25ピン全て切ってみる。ついでにONUのターミネーターのも切る。

Quadrophenia、鳩はわずかに飛ぶかな、雷もわずかに上がる。しかし、以前に比べたらまだまだ足りない。

音色は、残っていた滲みが取れたような音になった。

すっきりして写実的。やや地味なようにも思う。テンション、立ち上がりが弱いのかな。若干、音量が下がったかのように感じる。

いろいろ聴いていくと、決して悪くはない気はするんだけど。

思い返すと抜け防止ピンが付いていたときの音は立ち上がりが明瞭でくっきりしていたが、テンションが強すぎたかな。

実際のところ、いろんな音源が、すごくいい感じで鳴るような。

いろいろ聴くうち、地味とかあまり思わなくなった。

しかし Quadrophenia、どうしてやろうか。

さて、抜け防止ピンを切ってみて気付いたが、LAN端子はケーブルが外れる方向にテンションがかかるようになっているらしい。つまり、抜け防止ピンがなかったら、留まってくれずに外れる場合が出てきた。

ONUのPR-500MI、LAN端子にターミネーターを挿しても押し出されて抜ける。飛び出してくる。

これは想定外だった。

気付いて抜け防止ピンを切らずに1本だけ残ったターミネーターをONUに刺しておく。空き端子がひとつ、できてしまった。

そういうことで気になるのは、だったら他の端子でも抜けやすくなっているかも知れない。

抜けたり緩んだりするのをチェックしないといけないんだろうか。音も変わるかもしれない。これは当面、様子見だ。

さて、そういうわけで、ターミネーターを作る。

実は、材料は既に届いている。さすがに25本は作らないと思うが。

出来た1本をONUに挿す。これでONUの空き端子は埋めた。

ターミネーターは、1本作るのに1時間ほどもかかる。いや、これは久しぶりに作ったが、やはり大変だ。

作る手順を考え直したほうが良いだろう。

今までは、端子にケーブルを付けてから、ケーブルに抵抗をハンダ付けしていた。

考えてみたら、ケーブルに抵抗をハンダ付けしてから、端子にケーブルを付ける工程を踏んだほうが、ずっと楽なはずだ。なんで今まで思い付かなかったんだろう。

それはともかく、新しく作ったターミネーター2本をPPAP Back-Endに挿してみる。

パテ詰めオープンピンと交換だ。

一気に音のテンションが上がる。

Tilgnerの小鳥が中央から右に寄る。

1個、オープンピンに戻してみたら、やや落ち着いた。2個戻すと、いよいよ落ち着く。

両者の違いは、ターミネイトしているかどうか以外には、パテを詰めているかどうかと、抜け防止のピンが付いているかどうかだ。

ターミネーターから抜け防止ピンを切り取って、挿してみた。

いや、違うものだな、、、音は落ち着いた。小鳥の定位も中央のままだ。

しかしこうなると、パテ詰めオープンピンとの区別がつきにくい。

いや、音場が広い、かな。

Walter Tilgner の小鳥の音源CDの6トラック目、鴉とキツツキと小鳥のコラボがあるのだけど、広がってる気がする。

7トラック目、雷が上の方まで行ってるかな。でも、奥行きは、浅いかな。どうなんだろう。

オープンピンを使って以降、少し音場が狭くなった?と感じていた。それを取り戻している気がする。しかしどうかな、あんまり変わらんな。

ブーレーズの木こり王子のピッキング音は、抜け防止ピンがあるよりは、ない方がいい。ない方が濁りがなくきれいに聴こえる。

かないまる氏が言ったとおり、あったら音の品位は下がるようだ。

こうなると、機器間を繋いでいるLANケーブルはどうなんだろうという気持ちが生じてくるが、これはちょっと抜け防止ピンを切り取る気になれない。そのままで様子をみる。

LANケーブルといえばテレガートナーのLAN端子がいいと言われている。全体的に堅牢そうな造りだけど、抜け防止ピンが振動しにくい構造になっているのも良いのかもしれない。

さて、PPAP Back-Endとその近傍のスイッチングハブ1台、合計5つの空き端子でピンをあれこれやってみた結果は、ターミネーター(抜け防止ピン付き)よりも、パテ埋めオープンピンとターミネーター(抜け防止ピン無し)の方が良くて、後者2つは区別がつきにくい。

うちでは、電気的なこともあるのだろうけど、それより物理振動対策の方が改善作用が大きそうだ。

ONUに挿していたターミネーターは抜け防止ピン付きなので、比較したら良くないはずだ。

パテ埋めオープンピンに替えて養生テープで固定した。

これで抜けないかと思ったが、テープが剥がれた。プラグを押し出す力のほうが相当強いようだ。

ここは、抜け防止ピン付きのターミネーターで対応することにした。もともとそれでも効果はあったのだし。

あと無線LANルーター2台は、ONUほどではないけど抜けやすそうなことが分かった。これは養生テープを貼って対策した。

ここまでの経緯から、空きLAN端子以外にも物理的振動への対策をすることにした。

まずは、PPAP Back-Endとハブの筐体の上に本を数冊積んでみた。オーディオ初心者向けの古典的な振動対策だ。

なんとなくいい感じだ。

あちこちのスイッチングハブの上に、今更だけど、文庫本を積んでいく。

これがいい感じに効いてくる。Walter Tilgner音源の1トラック目の小鳥はより高く、3トラック目でバタバタ騒いでいる鳥の動く範囲が以前よりも広がった。音場が広がっている。そういう変化があるとは。

だけど、どことなく「本」だなあという音だ。パルプなイメージというか、柔らかい。ぺたっとした感じというか。悪くはないんだけど、質素で控えめで穏やか、主張が少ない音だ。古民家だと邪魔にならずに似合いそうだ。

そういうわけで、ハブやサーバーの振動対策として、薄手のゴムシートに石材系のボードをウェイトにして組み合わせてみることにした。Amazonで手頃な御影石平板15mm厚を入手。これを0.5mm厚のゴムシート片6つを介して、サーバーやスイッチングハブに乗せていった。

広がった音場は維持しているようだ。

音色はどうなったかというと、石っぽい音になった。まあ、当たり前か。

楽器だとそこまでじゃないけど、ボーカルがかなりつらい。やはり硬いのだ。

ここで、PPAP Back-Endとその近傍スイッチングハブに挿していたターミネーター(抜け防止ピン無し)5本を、パテ詰めオープンピンに替えてみると、ボーカルの柔らかさが戻ってきた。しかし、それだけでいいのか感がある音だ。

どうも、塩梅の調整が難しい。

本ばっかりにしても駄目だし、石ばっかりにしても駄目だ。

まあ、もともとオーディオってそういうもんだ。

さてここで、あれしたりこれしたりで目まぐるしいが、ターミネーターにエポキシパテを詰めてみた。

前述のPPAP Back-Endとその近傍スイッチングハブ、5本のパテ詰めオープンピンを、パテ詰めターミネーターに替えてみた。

いや、ターミネーター、化けた。

色合い、バランスが良い。ボーカルもすごく自然になった。

音の透過性、ダイナミズムが数段階アップしたような鳴り方をする。音楽そのものの表情が見える気がする。音楽のエネルギー自体が自己主張してくるような再生音だ。

評価には時間を掛けないといけないけど、これなら半年の迷走が報われる感じかな。

しかし、状況的には未だに迷走中なんだけどな。

とりあえず、少しずつパテ詰めターミネーターは増やしていくつもりだ。

手間がかかるのですぐには増えないが。

Quadrophenia の雷は、多少は上に昇っている。以前に比べたら半分ぐらいだけど。

他の音源で、以前は上方に音場があったのが、以前ほどには上がらないと感じるケースが他にいくつか出てきた。どうしたら直るのかこうなってくると分からないけど、まあ、ぼちぼちやっていこう。

Aug 24, 2025

上流サーバーとネットワークの音質の調整(LAN端子にオープンピンを使ってみた)8月26日追記

最近は、2つの案件があった。

1つは、LMSサーバーとして使っていたMac mini 2010が文鎮化した。これはまだ手が付いていないので、そのうち別エントリーで。

もう1つが上流サーバー周りの調整だ。これには時間がかかった。

上流サーバー周りの調整ということだけど、これも7月末からの経過になる。

BY50Sに上流サーバーを繋いだ。

自作ACノイズフィルター2個を追加使用している。

これは、考えてみたら今まで詳細を書いてなかったんだけど、詳細なんてないような簡素なものだ。ホームセンターで売っているACプラグにケーブルの代わりに0.47μFのキャパシタを繋いだだけのものである。

一応、下記のエントリーに参考にしたサイトなどをメモしているが、参考にしてこれなのかという意味で、申し訳ない感じである。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20170705a.htm

一応、早々だけど追記する。

AC100Vにコンデンサーをかますのはリスクを伴うので自己責任で行うことになる。250VAC以上の耐圧が必要だ。

最初は音の感触が太すぎた。

ある意味、聴きやすくはあるのだけど、音の訴求性が以前に比べて著しく低い。ほっといていい音、という感じで鳴る。

手を入れることが出来るところから入れていく。

ACノイズフィルターを更に追加。

BY50Sに3個使って空きコンセントを埋めた。コーナータップには1個(電源タップは、多少の試行錯誤の結果、コーナータップ4連つなぎが比較的いいことが分かった)。

音は良くなった。しかし例えば、この音源。

A Basket of Wild Strawberries -a selection of keyboard jewels by Jean-Philippe Rameau - Tzmon Barto

https://www.discogs.com/ja/release/4952526

1曲目。

以前は、心の底から聴こえてくるような鬼気迫る演奏だったのに、すごく甘っちょろくて表層的な表現のように聞こえる音になっている。聴いているとなんだか段々苛々してきて、ピアノに近づいて蹴り上げて「めそめそしてんじゃねえよ!浸ってねえでさっさと家に帰れ!」と怒鳴りつけたくなるような聴こえ方なのだ。

何がいけないのだろう。

音質は悪くないような、むしろ良いような気がする。他も聴いて良くなったと感じる音源が殆どだ。

薔薇のような、あるいは蒲公英のような、そんな音がする。でも僕が聴きたいのは、ダイアモンド、あるいは黒曜石のような、そんな音なんだけど。

ここで問題が発覚。

ブーレーズのかかし王子のイントロダクションで、弦のピッキング音が聞こえなくなっているのに気付いた。

Boulez Conducts Bartók, New York Philharmonic – The Wooden Prince

https://www.discogs.com/release/11567699

どうなってるんだこれは?とよくよく聴くと、左右スピーカーの外側で、アナログレコードのノイズのようなのがブチ、ブチ、と鳴っているのに気付いた。

これは、ダメでしょう。どうしよう。

かないまる氏設計のLANターミネーター、うちでは1000base-T用のを3本使用している。

過去のエントリーに書いている。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20171022a.htm

当時、3本作って息切れしたということだ。

これを上流サーバー周りにも追加を考えたのだけど、作る暇がない。

かないまる氏は、ターミネーター以外にオープンピンというのも提案されている。

http://kanaimaru.sakura.ne.jp/NWA840/005.htm

今回、これを試してみた。

かないまる氏は樹脂でコーティングされた端子を推奨しているが、そういう材料は手元にない。

10年程前に購入したLANケーブル自作キットで大量に余っているLAN端子を使うことにした。

変換名人LANケーブル作成セット

https://www.amazon.co.jp/dp/B002P2RMSO

加工前の端子のままだとLAN端子に挿せない。工具で加工すると、挿せるようになる。

当初は端子にケーブルが付いてないといけないと思い込んでいたが、ケーブルなしでも問題ないようだ(音質の差異がある可能性はあるが、確認していない)。ケーブルなしでいいなら殆ど加工の手間がない。工具で端子の金属接点?を押し込むだけでいい。

むき出しのプラスチックの端子そのままだが、とりあえず上流サーバー周りに使ってみた。

なんと、ブーレーズのプチプチノイズが左右スピーカーの間に収まって、弦楽器のピッキングだと言えばピッキングに聞こえる音になった。

追加を作って、うちのネットワークの空いているLAN端子を全部埋めた。25個になった。

音色の根っこがしっかりするような効果がある。雑味や余計なにじみが取れる。

これは不思議な効き方で、空き端子を全て埋めて、数個を外すと外したなりに僅かに音が劣化するのが何となく分かるような?気がするので、結局は空き端子は全て埋めて使うことになる。

結果、花のようでも石のようでもなく、透明な空気のように明瞭できれいな音だ。これでいいんじゃないかな、という音が出る。

ブーレーズもツィモン・バルトも、以前より明らかに良くなった。

BY50Sを上流サーバーに追加した前後、オープンピンを導入した前後、其々、音が大きく変化している。

特にブーレーズのかかし王子では、ピッキング音の音色と定位が明らかに変わっている。他の音源の多くで聴こえ方が良くなったかのように思われた状況でも、寧ろ大きく悪化したのには戸惑った。

BY50Sを追加する前は、問題ない範囲に聞こえていた。ただ、サーバーの配置換えを始める前、つまり去年までのようには、きれいに聴こえないと感じていた。それでも大きな問題としなかったのは、他の音源ではそこまで大きな問題になっていなかったらということがある。試行錯誤の過程だったということもある。

BY50Sを追加して、ピッキング音の定位が大きく変わった。位相に影響が出ているということになる。

オープンピンを使って、音色も定位も改善した。

記憶の中の去年の音は、今よりも瑞々しかった。しかし、今のほうが、音数が多く明瞭に且つ自然に聴こえる。それはオーケストラの他の楽器群も同様だ。

オープンピンは予想以上の効果があったということだ。

しかし一体、どういう機序で作用しているのだろうか。

問題にするとしたら、やや硬く聞こえることか。

オープンピンにパテを詰めてみた。何年か前に買ったもので今は生産終了している。

エポキシ系パテ エポレジン・プロERP600

https://www.beatsonic.co.jp/accessories/erp600.php

音は変わるか。ちょっとだけ硬さが減ってしなやかになった印象。

こういう言い方が正しいかどうかわからないが、非常にモニター的な印象の音だと感じる。そこで、PPAP Back-Endの空き端子に刺していたオープンピン2本を抜いてみた。なんだか少し、ウェットになる。

少しぐらい味付けがあったほうが耳に残りやすいのだろうか。どうなんだろう。

Back-Endに刺していたのは、ケーブル端を刺しているタイプで、パテを詰めていないものだった。

そこで、Back-Endにパテ使用タイプのオープンピンを使ってみたら、なんだか、悪くない。他のオーディオ関連の機械についても、近くにケーブル端付きオープンピンが刺さっていたら全てパテ使用タイプに入れ替えてみた。ケーブル端付きタイプはオーディオデータの経路から離れた場所で使う。

こうしたところ、非常にモニター的と感じられていた音色の硬さが、取れてしまった。

なるほど、なんでもやってみるものだ。

上流サーバーとネットワークは、概ね一段落したと思っていいのだろうか。

これで漸くLMSサーバーに手を付けられる。

些事ながら26日、追記。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20250216a.htm

上記、2月のエントリーに挙げたWalter Tilgnerの音源、1トラック目の鳥の定位だけど、ここに来て左右スピーカーのほぼ正中上に定位した。

WiiM miniの勝ち。

うーん、、、なんつうか、なにがどうなるか、分からんな。いろいろやって検証するしかないんだろうなあ。

遅くなりましたが、この場でかないまる氏に感謝と哀悼の意を表します。ありがとうございました。

Oct 26, 2023

Daphileサーバーに銅メッシュを組み込んでみる

さて、NASが壊れるとか、いろいろあったのだけど、その一方で、前々回のエントリーに書いた銅メッシュによるノイズ対策を、PPAP Middle-Endで使っているapu2c4にも組み込んでいる。

結果、Middle-EndとBack-Endの間に使っていたリピーターハブ(FXG-05RPT)を外した。

以前は外したら僅かに音が曇る感じがしたが、今はそれがない。むしろ、外した方がベールが1枚剥がれるように、濁りが減ったように感じる。

ただ、apu2c4に処置してからではなく、Back-Endのapu2d4に処置した時点で、そうなっていたのかもしれない。そこは今更、確かめる気はないので、そのままにしている。

なぜか2台とも、筐体の温度が下がっている。

測定はしてないが、触った感じ、以前よりも熱くない。熱い風呂と同等かぐらいに感じていたのが、夏の行水用ぐらいに温くなっている。そしてこうなって初めて、Middle-EndのほうがBack-Endよりも温度が高いことが分かった。LAN端子を2つ使ってるからだろうか。

家屋内の室温はそんなに変わっていないので、秋が来たからとかでは説明が付かない気がする。藁半紙が基板から上がってくる熱を受け止めているのだろうか。そんなことってあるのかな、、、

音の変化よりも具体的で明確で分かりやすい。藁半紙の効果でなければおそらく、良好に機能している証左だと思う。電子工学的なことは分からないが、筐体内のノイズはPCの動作自体に影響するのだろう。ノイズが下がるとPCへの負荷も減るのではないか。

一応、銅メッシュを使うに当たって参考にしたサイトを追加。前々回に書き忘れていた。内容を分かってるのかと訊かれたら、よくわかってないのだけど。

コラム:電磁波シールドとは | 電子材料 | トーヨーケム

https://toyo-chem.com/ja/products/electronics/column/emishield.html

電磁波シールドの方法と適切な材料 マックコーポレーション

https://denjiha.macco.co.jp/emc/

電磁波シールド材の設計法 (PDF) 大阪府立産業技術総合研究所

https://orist.jp/content/files/technicalsheet/99027.PDF

さて、うちは古いノートPCをいくつもオーディオサーバーとして使っている。ノイズの問題があるのは分かりきっているので、順次、銅メッシュによる対策を行うことにした。

まず、Daphileサーバーに手を入れる。

というのは、ストリーミング配信音源の音質が、他と比べて良くないからだ。うちではストリーミングをDaphileで受けてmpdサーバーに送って鳴らしている。その入口をクリーンにしてみたら、何か変わるかもしれないということだ。

まず、テスト用Daphileサーバーとして動かしているCompaq 6730bに対策を試みた。テスト用といいながら、768kHzにアップサンプリングする経路としても運用する。768kHzにつなぐならこっちがいい、というわけではない。本当は1台にまとめることは可能なのだけど、一種の酔狂で2台で使いまわしている。

キーボードを外したら、基板の上面を直視できる。だいたい10cm四方程度の空間だ。ここに、藁半紙を置き、その上に銅メッシュを設置する。GNDへの接地をどうしようかと思っていたけど、キーボードを支える金属フレームがGNDに通電しているので、そこに銅メッシュを重ねてキーボードで押えたら、簡単に接地できた。

音は、良くなった。改善のベクトルは2台のapu2のときと同じ。

プラセボかも。なにしろ簡単に着脱できないので比較試聴が難しい、というか、処置後の音を聴いて処置前の音を思い出して比べてるだけで、殆ど比較試聴していないも同然だから。

しかし、少なくともこれは、可能な限りサーバーに銅メッシュを設置しろというオーディオの神?の思し召しだと、その程度の変化はあると、僕は理解した。

ここで気付く。

サーバーの温度変化を記録して比較できたらいいのではないか。

Daphileはウェブブラウザのインターフェイスで温度を表示できる。しかしテキストのコピペができないのでスクリーンショットだ。

これはテスト用Daphileサーバーの温度。銅メッシュ設置後。

過去に見たときより下がってる気がするが、スクショはないので心許ない。撮っておけば良かった。

次は普段使用のDaphileサーバーの温度。銅メッシュ設置前と、設置後。

普段使用というけど、こっちはSRCの設定を「best」で、384kHzへのアップサンプリングで運用。

銅メッシュ設置後のほうが、数度低い。

数度ってどうなんだろう。藁半紙を使ってないから効果が少ないのかな、、、T8は100℃越えてるが、これは何なのか調べてもよくわからない。

さて、話が前後する。

この普段使用のDaphileサーバーは、HP Elitebook 2570p。実は、テスト用のよりも若干だが音は良い。

結構大きく底蓋が開くけど、基板が見えない。ストレージ設置場所やメモリ、CPUの裏などにあるようだ。ストレージのHDDは以前に外していて空っぽなので、アダプターも外して、その空間に銅メッシュを仕込むことにした。部品配置の関係で絶縁する必要がないので、藁半紙は無しだ。銅メッシュの端を養生テープでGND(内蔵DVDドライブ)に貼り付けた。

こんなんでいいのか、と思うけど、ちゃんと動く。

それよりも、この機械自体がどこかガタが来ているようで、そっちのほうが問題な感じだ。いや、実は、Compaq 6730bのほうも使いこなしでなんとかしないといけない故障がある。NASが壊れたけど、これらもあぶない。

話が逸れた。

音はどうかというと、こっちは6730bの時ほど大きな変化は感じない。良くなっている感じはするけど、すごくデリケートな変化だ。しかし、こんなこと言っていて、あとで評価が変わることは珍しくない。

さて、2つのサーバー両方に、なんとなく音質改善があるように思われるが、NAS音源をmpdで鳴らすのと比べたら、ストリーミング音源は音色のグラデーション、陰影で劣る。緩い感じの音だ。

mpdで処理する際にupmpdcliが必要になる分、不利なのは仕方がない。そう考えたら、mpdサーバーへの対策の方が効果があるかもしれない。

ここで、手持ちの銅メッシュが切れたので、対策は後日に行う予定だ。

NASは、新しいHS-264が来て、251に積んでいたHDDを載せて、起動したら無事に復活した。ファーム、カーネルの更新を何回か繰り返す必要があって、ウェブインターフェイスは目新しいものになっている。

名前もログインパスもIPも同じで動いている。

ログが残っていて、HS-251は11日の朝に急に加熱し温度が75℃を超えて止まったらしい。それ以上の原因は不明だ。

音はどうか。

なんか、くもってるっぽい。ねばいというか。どうなんだこれ、グレードは上がったはずなのに。

おかしいなあ、と思い巡らすことしきり、HS-251に使っていたインシュレーター、Magic Dreamを外したままになっていたのを思い出す。

これを戻したら、、戻ってきた。効いていたんだね、Magic Dream。

251より、いいのかな。少なくとも以前よりは良いように思うけど、いろんな要素が変わっているので、NASが変わったから良くなったとは言えない。

それにしてもQNAPのNASは熱い。そのうち可能なら、銅メッシュを組み込んでみよう、、、

Oct 05, 2023

銅素材でPCトランスポート筐体内のノイズ対策を試みる(10月7日、追記)

デジタルオーディオではノイズ対策が重要になる。

音楽用サーバーはコンピューターであり、筐体内はノイズが多く、ここへの対策が音質向上に効果があるという話がある。

JS PC Audioはそうした対策をしているメーカーだ。

サイトでの記載が以下。

JS PC Audio Blog

2018.01.24 Wednesday 電磁波シールド塗装を試す

http://blog.jspcaudio.net/?eid=311

2021.04.22 Thursday 過去の特注・カスタマイズ

http://blog.jspcaudio.net/?eid=420

JS PC Audio オンラインショップ

電磁波シールド塗装

https://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000116/

Micro-ATXマザーボード用アンダープレート ATXUP-M

https://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000187/

JS PC Audioでは、NASなどデジタルオーディオサーバーの内装にノイズ対策を行っている。上でurlを挙げたのは、電磁波シールド塗装と、銅製アンダープレートだ。

今回は、JS PC Audioさんの知見を参考にさせていただき、真似事を試みようというものだ。

うちではapu2d4をPPAPシステムのBack-Endサーバーとして使っていて、LANから受けた音声デジタル信号を、USBからDACに出力している。

これに細工をしていく。

うちのシステムでは音楽用サーバーは他にも動いているんだけど、一番、DACに近く、変化に伴う影響を確認しやすいのではないか、ということと、他のサーバーは殆どノートPCなので、こうした対策は困難だから。NASも2台あるので、それこそJS PC Audioにシールド塗装に出したらどうか、というのはあるんだけど、今回は自分で出来ることを、ということだ。

さて、塗装は難しいので、アンダープレートを参考に、うちで出来ることをやってみた。

JS PC Audioのアンダープレートは1mm厚の銅板で、基盤の下に敷くらしい。

うちのapu2d4、ケースを開けて基盤を外そうと思ったら、CPUの放熱、熱伝導のために、CPUと筐体を密着させるシート片で接着?している。

これが、けっこう硬くくっ付いていて、少々の力では外れない。

壊すようなことになってはまずいので、基盤の上面側に設置することにした。

次、何を使うか。

銅板は、ネット通販ではサイズが難しい。

そういえば、ケーブルのシールドはネット状に編んだ銅線を使っている。そういうのなら工作もしやすそうだ。ということで、銅のスクリーンメッシュを使ってみることにした。

uxcell 銅スクリーンメッシュ 50 cmx30 cm 40メッシュ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09NR3NBNG/

これを15cm×30cmに切って、半分に畳んで15cm四方にして、基盤側からは絶縁に藁半紙で囲って、ケース内、基盤の上にセットした。縁を基板上のLAN端子と筐体の折り返し部分の隙間に差し込むことになるんだけど、けっこう狭くて、ギリギリな感じだ。

これをコンポにつないで電源を入れて音を聞いてみたら、なんだか効いてる感じ。

なんでしょう、このプラセボ効果は、、、

コントラストが向上している気がする。しっかりした再生音という感じだ。

そのうち、だんだん、なんだか音が滲んできた。

効果は一時的だ。

そう、まだ銅メッシュをGNDに繋いでいないのだった。

細いケーブルを半田付けして、その端に丸形端子をつけて、基盤のGNDにネジ止めする。これで滲みが取れて、安定した。

この音は悪くないようだ。

ベールが1枚剥がれクリアになって、SNが増した。陰影、音像感が向上している。

何より、安定感が増した感じ。

安定感というのは、音色の重心がしっかりして質感が向上したこともあるけど、それよりも有り難いのは、音質変動が少なくなったことだ。

うちでは、しばしば、なんだか今日は音が悪いかなあ、ということがあった。そして原因がはっきりしない。次の日には治っていたり、そうでもなかったり、日によって違うのだ。

これは困るなあ、と思っていたんだけど、それが随分、解消したようなのだ。

求めるクオリティの音が、コンスタントに安定して得られるようになった。

以前から良くなったらいいと思ってはいたんだけど、いざ良くなってみたら、想像していた以上に、非常に有り難いことだった。今日はどうだろうか、今日はいまいちだな、などと思うことなく、聴くことに集中出来る。

余計なことを考えなくていい。

いや、いいですよ。ほんとに。

さて、ネット通販で銅板を入手した。

1枚 99.9%純銅板 150mmx150mm 厚さ0.5mm

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B9LSSSFZ/

銅メッシュと銅板、どちらがいいのだろうか。

というか、実際のところ銅メッシュで十分に効果が出ているので、今更変える意味があるのかと思いながらの購入だ。

銅メッシュを外して、銅板に付け替えた。

差異はあるのかというと、極めて微妙。

銅板の方が、少しだけしっかりしている感じがする。しかし、本当にそうかな?とも思う。

なにしろ、apu2の電源を切って、蓋を開けて、ネジ回しを使って付け替えて、戻して電源入れて、それで試聴なので、僅かな差異は評価が難しい。

しかし、少なくとも銅メッシュに戻そうという気には、今のところ、ならない。

しかしな、、なんか固いかな、という気がしないでもない、、、

もう暫く、様子見ながら判断するつもり。

10月7日、早々だが追記だ。

数日、聴き比べてみた。

銅メッシュと銅板で、けっこう聴感上の感触が違う。

どうも、自分にとって好みなのはメッシュのようだ。板はやはりどうも固い。0.5mm厚だと叩くと振動するのがいけないのかもしれない(根拠はない)。

そういうわけで、メッシュで決定した。

ちなみに最近の試聴に使っていた音源はこれ。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBM3JD4X

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 XI~アンナ・マリアに捧ぐ~

urlはamazonでCDだが、Deezer hifiのストリーミング音源を使った。今気付いたけど、これから発売なんだね。これはCD買うかも。

考えてみたら、GNDに接続された物質の塊ということなら、仮想アースと同じだ。

過去に、銅板による仮想アースを試みて、音の変化の激しさに驚いたことがある。うちのシステムで比較的副作用が少なくメリットが大きいと思ったのがサーバーへの使用で、現在も継続している。

今回の試みは、ある意味、仮想アースを追加したようなものだ。筐体の中に置くか外に置くかの違いがあるに過ぎない。だから、聴感上の違いが大きいとしても、じつはそれほど驚くようなことではないのかもしれない。

音色の違いは、ノイズ対策の違いだけではなく、仮想アースとしてメッシュか板かによる物理特性の違いもある、ということになる。

それにしても、こうなると、仮想アースとして効いているのか、筐体内のノイズ対策として効いているのか、よく分からない。

そういうわけで、筐体の外に出してみることにした。

どうやって出すか。

最初は、筐体に予め開いている穴から出そうかと思っていたんだけど、丸形端子の方が大きくて出せない。

そこで筐体上下の隙間からケーブルを引き出した。微妙に隙間があって、通すことができたのだ。

写真は撮り忘れた。

聴いてみた結果、意外に、すぐに決着が付いた。

外に置くと、なんというか、以前からうちで聴いていた音だ。決して悪くはないけど、比較してしまったら、味気ない。

筐体の中に置いた方が、甘い音がする。

音楽だなあ、という音がするのだ。

ボキャブラリーに欠けるし耳もさほど優秀ではないと思うので、情報量がどうとか何処がどうとか、どう言えばいいのか分からない。その変化がハイファイの向上なのかどうなのかも言いようがない。

色艶がいい音とでもいうのか。

顔色が良くて、健康的、というイメージだ。

案外、オーディオマニアではない素人さんがブラインドで聴き分けるのではないかと思うぐらい、何かが根本的に違う、という感触がある。

科学的なことは何もしていない。

聴感だけによる、うちで自分の耳だけでの評価だ。

ノイズが減ったのかどうかとか、測定などもしていない(できるかどうかも知らない)。

だが、とりあえず、筐体の中と外でそこまで違うので、音の改善は筐体内のノイズ対策に寄るところが大きいのではないか、と仮説のままだが、結論だ。

Aug 03, 2023

オーディオ状況報告(2023.08.03.)

前回のエントリーで、LANの構成図をアップした。

今回は、引き続きLANネットワークを見直し、DACの電源も見直した。

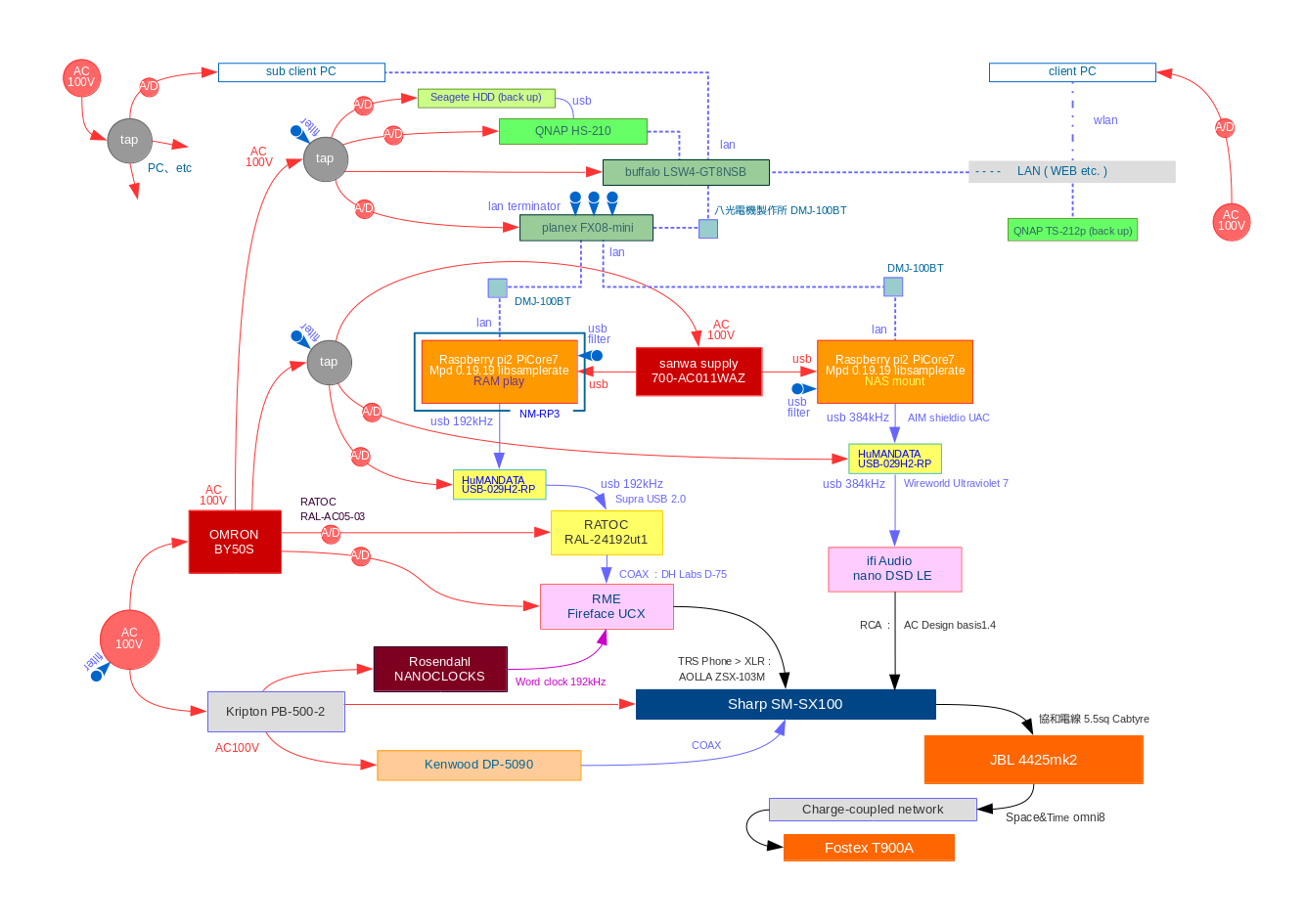

現在のLAN構成図は以下。

上流には、HuMANDATA LNX-007Lを追加している。

音が激変した(最近、激変が多い)。

下記に、JS PC Audio オンラインショップから画像を引用。JS PC Audio Blogから説明を引用。

LANアイソレーター LNX-007L

https://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000136/

JS PC Audio Blog

http://blog.jspcaudio.net/?eid=403

「LANアイソレーター LNX-007Lの挿入はもうひと押し欲しいという方にお勧めです。LNX-007Lはフレームグラウンドが繋がっていませんが、端子を使って短絡することも可能な製品です。改善の効果としては、薄いベールが1~2枚剥がれるようなイメージです。」

薄いベールが1~2枚、、、

うちでは1個使用でいきなり、なんというのか、耳から鱗が落ちるというような、それほどの違いがあったように思う。

最初は、PPAP middle-endの手前で使用した。

2つ目はback-endの手前で、そこまでの大きな効果は無かった。

しかし、更に2個、追加して見ようと思い、ONUの周囲で追加した。まあ、取り敢えず、ここらあたりまでかな、、、でも追加の副作用は全く感じないので、更に追加したら何か変わるだろうか、という気持ちはある。

どこで使うのが一番有効なのかは確認していない。一旦付けたらもう外せないと思った。

最近、MFPCが複数台使用から1台に集約されたという話があって、どういう意味だろうと思っていたんだけど、今回、このようなことがあって、音声データがネットワークを経由する弊害から逃れられることには、僕が思うより大きい利得があるのかもしれないと思った。

まあ、見当違いかもしれないけど。

僕の場合は、Daphileは使っているしmpdアップサンプラーはマシンパワーを食うしPPAPは1台に出来ないしで、集約するという方法論は無理なので、暫くは複数台連携でやっていくことになるだろう。

あれこれするうちに、若干だがPPAPサーバーの配置が変わった。

middleとbackの間にハブとアイソレーターが入っている。

実際のとこ、どう配置するのがベストなのか確認していないんだけど、悪化はないのでこの配置で暫く使うつもりだ。

さて、同時に、下流も久しぶりに少し変わっている。

ADI-2 DACと、Pegasus R2R DAC、以前は安定化電源のBY50Sから電源を取っていたが、PB-500-2に繋ぎ変えた。

昔、大して変わらないと思った筈なのだけど、今回繋ぎ変えてみたら、音の陰影がまるで違った。絵で言えば黒が深く色が鮮やかに、空間への浮き方がくっきりして、実体感が増したように思う。

我ながら迂闊だったが、気が付いてよかった。

思い当たるのは、BY50Sのバッテリーがヘタってきてるのが原因ではないかと。

違うかもしれないが。

BY50Sは数年に1回、バッテリー交換しないといけないのだ。そろそろ、そういう時期になる。考えてみたら、そういう配慮をしないといけない電源は、配慮が行き届くしっかりした人じゃないと扱いにくいかもしれない。というか、僕のようなずぼらな人は気を付けないといけないのだろう。

そういう意味で、PB-500-2のほう管理が楽かもしれない。

些事だが、今回からサブシステムは図から外した。

CDはメインシステムで聴くようになり、殆ど使わなくなって久しいので。

Jul 22, 2023

LAN ネットワークを見直してみる

前回のエントリーで、システム構成図をアップした。

そこでも書いたけど、上流はゴチャゴチャして整理がついていない。

今回は、家庭内LANの構成を図にしてみた。以前にも作ったことがあるけど、そのときには描いてない部分も書き込んでみている。

追記。

せっかく作った図ではあったんだけど、ONUをOMUと書き間違えている。直すのも面倒なのでこのままにする。

6月下旬の時点で上図のような構成。

黄色がノートPC。紫枠がボードPC。緑枠がNAS。白がスイッチングハブ。グレイがその他のサーバー(DHCP、AP。スイッチングハブと兼用だ)。

なんでこうなってんの、という感じに建て増しの跡がある構成図だ。

ネットワーク上のノイズはオーディオに悪影響がある。今回、問題と思われる場所に手を入れていくことにした。

まず、5GHzで動いているAP。

これは、最初に動かしていたAP(AtermWG300HP)に接続エラーが多かったのを、接続が集中しているせいかもと考えて追加した物だ。

それで状況が改善した印象はなかったが、せっかくあるのだからと使っていた。

こんなところにシステム構成上重要なmpdサーバーが繋がっているのは、置き場が他に確保できなかったからだ。APはノイズ源なので音に影響するかもしれない。

実際のところ、5GHz APは近くにしか電波が届きにくくて使いにくく、いらないと判断し止めることにする。理由は分からないが、エラーもなくなってることだし。

更に、敢えて機能が多い機械であるATERM-16E2EDを此所に使う必然性はないので、NETGEAR GS105に替えて、接続の配置も変える。

音は、変更していくに連れて改善したように思う。ベールがはがれていくような感じ。

しかし、ブラインドで聴き分けるのは難しいかもしれない。

次に、mpdサーバーで処理されたデータ信号がOMUONU、DHCPサーバー(ノイズ源)であるPR-500MIを通るのは良くないのではないか、ということで、3通り接続を変えて試してみた。

ストリーミングの音楽データは、ウェブからPR-500MI、Daphile、PR-500MI、mpdサーバーであるHP PB 450G9、と流れて処理される。

そこから、GS105E、PPAP Back End、と流れていく。

3番目の接続は、ProBook 450G9で処理された信号がPPAP Back Endに向かう際にPR-500MIを通らないのでノイズの悪影響が少なく音がいいのではないか、と予想したのだけど、1番目と変わらない感じ。

意外なことに、信号がPR-500MIを通る2番目が一番良かった。

耳のいい人だったらブラインドでも区別出来るかもしれない。

2番目と1、3番目で何が違うかといえば、NETGEAR GS105Eに繋がっているLANケーブルが2つか3つか、ということだ。

ハブの負担が少ないことに意味がある、のかな、、、

次は、PPAP back-endの近くに音源用のNASが2台あるのがどうなのかと。

これも置き場の確保が難しくて現在の場所に置いてある。

外してみたら音は良くなるのかどうか。

単純に、LANケーブルを外して接続を切って聴き比べた。音源はストリーミングのDeezer HiFiを使った。

これは、意外に差が出なかった。違うような違わないような、、、

NASを移動できる場所もないので、このままで様子を見ることにした。

そういうわけで、現在は下図のような接続になっている。

大して変わっちゃいないが。

あれこれ試みる前と後で、ベールが1枚ぐらい剥がれたぐらいの違いはあるような気がする。

今すぐにできるところはこんなところか。整理がついたとは言いにくいけど、マシになってはいると思う。

Nov 28, 2019

コンデンサーと抵抗による仮想アース

電流と電圧のイメージ。

電流は、電子の流れ。電子の海の中を流れる電子が電流。

直流は津波。抵抗に当たると、押し流す。

交流は波打ち際で見なれた波。電圧の上下でゆれる。抵抗に当たると波しぶきを上げて砕ける。スピーカーという抵抗はそれを音に変える。

電圧が伝わる速さは、電子の波自体よりも早い。

津波にせよ、普通の波にせよ、水自体が動くよりも早く波の圧力は伝わっていく。

水の中を波の圧力が伝わるのに比べたら、電子の海の中を電圧が伝わるのは比較にならないほど速い。光速で伝わるといわれるが、本当だろうか。

GNDのイメージは、電圧の凪。

音楽の微小電圧信号は、アンプで増幅され大きな波となり瞬時にスピーカーに届く。

スピーカーにぶつかった交流電圧の波は砕けて音となり、あとは凪となる。

そこがGND。

でも、よく見たら凪にも僅かな波立ちが見られる。あちこちから流れ込んだノイズ、スピーカー振動の余波。

コンポでは、いろんな素子が働いていて、波を先に送るのと同時にノイズが吐き出される。それを受け止めているのがGNDの海。

見た目は広くないけど、電位を一定に保つ力が、、、たぶん、直流電源から与えられている。

コンポには、ウォーミングアップで音が変わるという現象がある。

素子のひとつひとつが温まるのにつれて素性が変わることに加えて、GNDには電圧変動の漣が満ちていく。

コンポのGNDは電気的な閉鎖空間であり、所謂「アース」とは繋がっていない(つなぐことも出来るけど、継いだ先が穏やかな凪とは限らない。好条件でなければ、単に他所からの波が入ってくる新たな閉鎖空間に繋がったというに過ぎない、ということもあるだろう)。

コンポのGNDに、漣は逃げられずに溜まっていく。

ついには、漣はあまりにも重なりすぎて、凪とほとんど見分けがつかなくなる。

つまり、ノイズの海の中では、新たなノイズは目立たない。これが、ぼくのイメージするGNDのウォーミングアップ。

GNDの漣が目立たなくなったら、たぶんスピーカーの音はこなれてくる。

でも、プリアンプが扱うような微小電圧信号に気付かないレベルで影響を与える。それはアンプで増幅され、気付かないうちに音を汚す。

GNDは、穏やかな凪であるに越したことはないのだ。最近、GNDの電位変動を抑える電子機器が売られている。たぶん、効果はあるのだろう。

メモとして記事のアドレス記載。

ノイズ対策に“革命”をもたらしたアクティブアースの新モデル!テロス「QNR Mini 3.1/QNR 3.1」レビュー

https://www.phileweb.com/review/article/201807/27/3126.html

こういうイメージを考えたのは理由がある。

コンデンサと抵抗で、オカルトまがい?の仮想アースを、うちの1bitアンプに実装してみた。

いきなり、もう外せないレベルで音が変わる。

冗談じゃないよ。

人に見せられないものがまた増えた(とか言って、ここに書くわけだが、、、)。

部品箱の中で10年以上死蔵していたフィルムコンデンサと抵抗(ともにオーディオ用ではない)を、並列に継いで、片方をアンプのRCA端子のGNDに継ぐ。もう片方、あいている方には何も継がない。だから仮想アース。

こんな感じで。なんてシンプルな図だろう。

コンデンサが小さすぎると効果が感じられない。1、0.33、0.027μFを試したが、1μFに固定。

抵抗は5、100、2kΩを試す。抵抗値が小さいと、なんだか音が派手になり荒れる。2kΩに固定。

巻き線抵抗とコンクリ抵抗(訂正。なんでコンクリ抵抗とかいうかな、、、)セメント抵抗の比較だと、巻き線のほうが有機的。コンクリはコンクリート風味セメントはセメント風味の音がする。しかし、どちらの種類を使うにせよ、音色に深みが増して色彩感豊かに歌うようになった。以前より木目細かくなったように聴こえるんだけど、以前から感じていたような、空々しさ(聴覚の不気味の壁じゃないかと以前のエントリーに上げたことがある)が霧散している。

アナログディスクの音色のような感触がある。まさか、GNDを継いだ音なのかな。

ちょっと信じられない気持ちだったが、女房も、たしかに音が良くなった、という。

僕よりも確かな評価だと思う。

一応の完成形、こんな感じ。

アンプの入力端子に刺している。

DACにも刺してみたけど、ちょい聴きアンプのほうが効果がある。

これからエージングでどう変化するかを確認しないといけない。

コンデンサと抵抗がGNDのノイズを処理したのだろうと思うが、何がどう作用しているのかは全く説明できない。だから、アンテナとして機能していて変な付帯音を付けてる可能性があるのではないかとか、指摘とかされたら否定しきれないが、実際の音は、そうは思えない。

なんというか、スーパーツイーターのチャージカップルドネットワークを作るためにコンデンサをいじり始めた頃から、コンデンサには電位変動を吸収する力があると僕は「信じて」いるのだ。今回の装置、構想自体は10年以上前からあるが、どうせ効かないだろうし、もし効いたとしても説明できないし何だというんだ、とか思って放置していた。

実際に作って試してみたのは初めてで、これだけ効くのならエントリーにしておこうと思った。気が変わったということだ。

仮想アースは他にもいろんな作り方がネット上にアップされている。

これだけ違うのなら、他の方法だとどうなるのかも試してみたいという気持ちもあるんだけど、今回のは積み残していた宿題だったのでやった。他の方法を試すのは、もっと先になるだろう。

あと、アンプによって効果が違う可能性があると思っている。考えてみたら、うちのアンプはシャープの1bitで、ちょっと特殊だ。うち以外の環境でどの程度の効果があるか分からないし、効果が得られる抵抗、コンデンサーの数値が違う可能性もある。

最初に書いた、電流のイメージだけど、電子の流れは電流の逆なんだね。

つまり、GNDは電子の供給源というイメージがある。

しかしスピーカーは交流で動くので、実は電子の供給は要らない。

アンプで電圧を増幅する段で、どこからどんな風に電子が流れるのかな、とか思う。思うだけで、ちゃんと勉強して考察する余裕はないのだけど。

2021.04.15. 追記。

このエントリーをアップした後、あれこれと試みたんだけど、結局はアンプからは仮想アースは外している。副作用のほうが大きくなったのだ。

現在は、コンデンサーや抵抗は使わず、銅板をPCトランスポートに使用している。

コンデンサー等が効果がないのかどうかは十分な確認はしていない。変数が多すぎると効果の判断も難しくて、単純なやり方になっていった。

PCトラポへの仮想アースも、注意しないと副作用がある。

これらの経緯は他のエントリーで書いている。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi?-tags=GND

Oct 23, 2019

LANに機械をつなぐということについて

前回のエントリーアップで一息ついてベートーベンのピアノソナタなど聴いていたところ、どうもおかしい。

なんだか、こもった音がする。

スピードがなくて埃っぽい。

思い当たる原因は、新たにLANに継がって起動しているapu2d4。

シャットダウンして暫くして(1分ぐらいで?)、失われていた音が戻ってきた。

なんとしたもんかね、、、700kHz台ともなれば少々のことでは音質変わらんのじゃないかと前々回のエントリーで書いたけど、さっそく怪しくなってきたよ。

ひょっとしてDSDファイルぐらいのサンプリング周波数になってきたら影響が少なくなるんだろうか。

apu2d4が家庭内LANに継がる前は、こんな悪影響は無かったように思うのだ。つまり、LANケーブルは継がっているけどipアドレスがなくて、シリアル接続であれこれと操作していた段階では、音質の劣化に気付かなかった。ipアドレスが振られシリアルケーブルを外した後で、劣化に気付いた。

これはノイズ源ということなのか、イーサネットハブへの負担なのか、、、

うちの家庭内LANネットワークを図にしてみる。

音の変化に気付いた時点では、図の表示だと「Hub 2」のGS105Eにd4を繋いでいた。

DACに繋がっているc4から2つめのハブで、少し離れたところにある。

これを外して、c4の傍のハブ、「Hub 3」のFX08-miniに継ぎ変えて起動。

かなり音が劣化する。シャットダウンすると、今度は意外にもすぐに改善する。10秒ぐらいだろうか。影響の度合いはd4がLANのどこに刺さっているかよって違うようだ。

次にLANに継がらないように設定した(つまりipアドレスが割り振られない)tiny coreで、d4を起動してみる。、、

音は劣化しない、かな。微妙だ。

次にd4を少し遠くに持って行ってみる。「Hub 1」、LSW4-GT-8NSにd4をつないで起動、、、

あんまり影響がない?、、、いや、少し劣化してるのかな、、、明確には分からない。d4をシャットダウンしてみても、変化ははっきりしない。

どうも、c4に近いところに繋がっていたら影響が大きく変化も早いような。

遠く離したところに継いだほうが影響が少ない。

ちょっと整理。

LANケーブルが繋がっていても単にd4が起動しているだけなら影響は少ない。ipアドレスが振られネットワークに繋がることで音質が悪化する。

つまり、単純なPCの電気的ノイズの影響ではなく、ネットワーク上で認識されることが大きな悪化につながるのかな。

ネットワーク上に複数のハブがあるんだけど、どのハブにd4を継ぐかによって悪化の程度が異なる。

DACに繋がっているc4の近くのハブだと影響が大きい。遠くのハブだと影響は小さくなる。

ネットワーク全体に影響は及ぶのだろうけど、c4から遠くに継いだほうが、d4のノイズが他からのノイズに埋もれたり減衰したりて目立たなくなる、と考えていいのかな。ことはd4だけの話で済むことではなく、他の機械もネットワーク上のノイズ元であり、c4に影響を与えているのだろう。それらを極力、c4から離すほうがいいということだろうか。

一方、そんなこんなとは関係ないところでFX08-miniの代替機はないかと思っていた。

というのは、現在「Hub 3」の場所で使っているFX08-miniは、100Base-Tなので700kHz台のPPAPに対応出来ないのだ。将来的に700kHz以上でPPAPを試みるとなると、データ量が多過ぎて100Base-Tでは音が途切れてしまう。1000Base-Tで使える良質なハブが必要なのだ。

apu2なんだから直結したらいいじゃないかって?、それはそうなんだけどね。

世の中には音が良いハブというのがあって、FX08-mini、FX05-miniは定評がある。

以前、Hub 3のFX08-miniをGS105Eに置き換えてみた事があったんだけど、音質劣化があって結局はFX08-miniに戻したという経緯がある。

GS105Eも悪いハブではないらしいんだけど、スマートなハブなんだよね。ハブ自体にipアドレスが割り振られてウェブブラウザからアクセスしてあれこれ設定を弄ることが出来る。つまり多くの機能が動いている機械であり、それだけ負荷やノイズが多いということで、FX08-miniに比べたら分が悪いということなんだろう。

オーディオ用ということならM12 SWITCH IE GOLDみたいな強力なのとかJS PC AudioのHFS1150(今見たら売り切れみたい)みたいな専用ハブもあるようだけど、うちではプアオーディオなりの工夫で何とかできるものならしたい。

そんな感じでPLANEXのサイトを見ていて、ちょっと変わったハブがあるのに気付いた。

Gigabitリピーターハブ、FXG-05RPTだ。

https://www.planex.co.jp/products/fxg-05rpt/

リピーターハブというのは昔はバカハブ(ひどい呼び名だねえ)と言われていたハブで、今ではほとんど生産されていない。

しかし、更なる昔にはハブといえばリピーターハブのことだった。現在、主に使われているハブはスイッチングハブというもので、データの送信先をMACアドレスでチェックして、どのポートに転送するかを分別して送り出している。リピーターハブはそんなことはしない。全ての送り先にデータを送り込み(つまりデータをコピー複製して送るんだと思う訂正。複製とかではなく、同じ信号を複数のポートに送るらしい。考えてみたら簡単に出来そうだ)、送られた先で受け取るかどうかを判断する、という仕組みらしい。

接続している機器が多くなりテータ量が増えるとネットワーク上がデータで飽和して不具合を生じるようなこともあって、スイッチングハブが安価に入手できるようになった現在、日常的には全く使われなくなった。しかし今でもネットワークの検査用にエンジニアが使うことがあるらしく、持ってる人は持ってるというような機械なのだそうだ。

リピーターハブは、スイッチングハブよりも仕事が少ないはず。

オーディオに使った場合、音が違うのではないか。

でも、普段使いの家庭内LANでは、むしろ使えない機械だよね、、、

中古でリピーターハブって売ってないかと探したけど、見当たらない。新品で買うしかないんだな、、、

音がいいとは限らないよな、、、

そもそも、700kHz以上でPPAPに使えるの?、、

そんなこんなで、通販で購入することになった。

しかし注文した後で5ちゃんねるの書き込みで知ったのだけど、FXG-05RPTは本当の意味でのリピーターハブではなく「リピーター機能」を持っているハブということらしい。正体はスイッチングハブということらしいのだけど、スイッチングハブとしての機能はないようだ。

まあ、使ってみるさ。

そういえば、無線LANで使われているのはリピーターだ。訂正。リピーターは信号を強化して遠くに送る装置のことなので全く意味が違ってしまうことに気付いた。無線LANでの送信はリピーターハブによる送信と似ている、とでも言い直せばいいのかな、、、

電波で送信するので、MACアドレスで送信元を選択することはできない。受信側で選択して自分宛てのデータを拾っている。無線で継ぐ方が音がいいという話がどこかにあったが、どうなんだろう。

とかなんとか考えてるうちに現物が到着。使ってみた。

上の図の「Hub 3」に使用。

付属のACアダプターはFX08-miniと共通で、そういう意味で簡単にセッティングが出来た。

1000Base-T用の自作LANターミネーターを2本刺して、1つポートが空いている状態。

音は、、、これは、少なくとも悪くない。

つうか、繋いで音が出た瞬間に悪くないと思える時点で、これは期待していいだろう?

暫くの間、ウォームアップしてどうなのか使ってみよう。、、と思ってるうちに、更によくなってる気がする。

やばい。

即断は危険。もう暫く様子をみる。

遅くなったけど、12月21日、追記

何回かハブを付け替えては比較してきたんだけど、現在、FX08-miniからFXG-05RPTに変更している。

どちらの音がいいかというのは、明確には言えないんだけど、印象としては同等。ただ、FX08-miniは大人しくFXG-05RPTのほうが押しが強い音が出る。

比較の条件・状況は、ともにつなぐ機器は2つで片方はPCトラポのapu2、もう片方は他のスイッチングハブを介してネットワークにつながる。空いているポートは全てlanターミネータで塞ぐ。FX08-miniはDMJ-100BTを上流下流ともに使用、FXG-05RPTは1000Base-Tなので使わない。という感じ。

いずれ700kHz台でPPAP運用するつもりなので1000Base-Tは必要になる。FXG-05RPTの音質が悪くないという結果を踏まえて、使うことにしたということ。以上、報告だ。

話は変わるけど、Tiny CorePure-64 10.1へのmpdインストールに手を焼いている。

mpd v0.21は、ようようインストール出来たかと思ってOSを再起動したら、なぜかmpdを起動できない。これは一体どうしたものかと思っている。インストールの手法が以前とはかなり違っている。

v0.20は、なんとかなりそうかな、、、いったんv0.21を諦めて、取り組んでいるところ。

こんなに梃子摺るとは思わなかった。無理せずにやっていこう。

Aug 12, 2018

USB電源用のDCノイズフィルターを作ってみた

7月は岡山も水害があり、仕事の同僚が被災したりして、どうにもブログを書くとかいう気分になれなかった。他にもいろいろあった。

でも、なんとなく最近になってぼちぼちでも再開しようかという気持ちになれたので、書いていこうと思う。

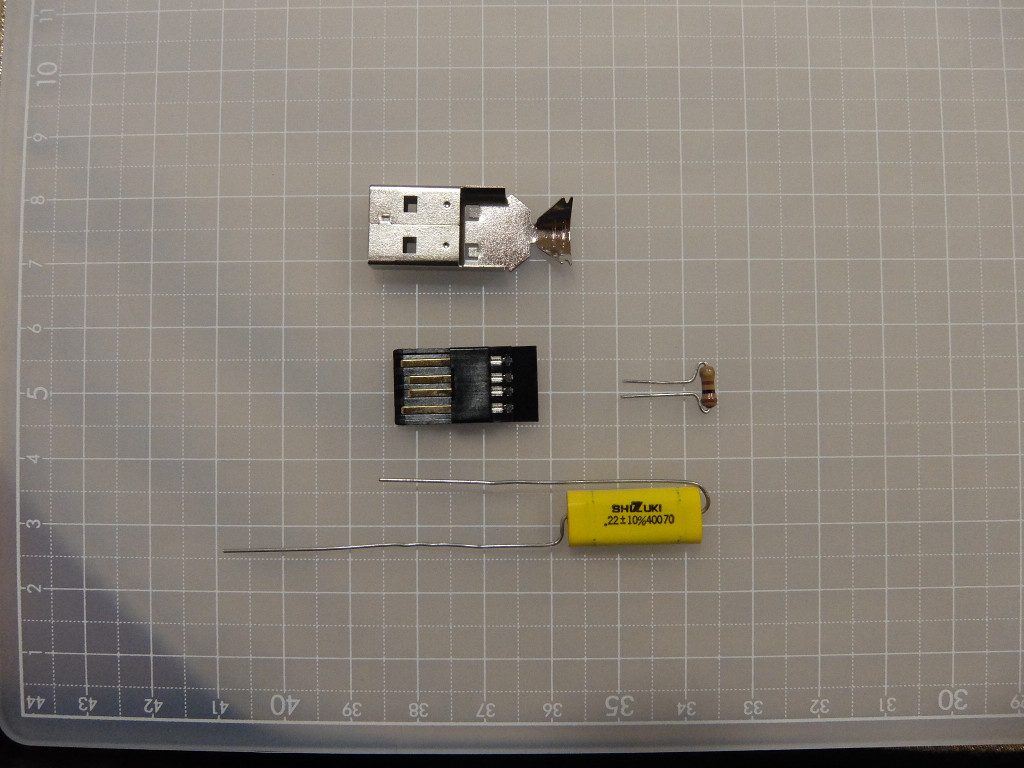

タイトルにあるように、USB電源用のノイズフィルターを自作してみた。

自作と言うのは恥ずかしいぐらいのもので、半田付けしたから自作、みたいな。例によってGNDと+をキャパシタで繋いだだけで、何Hzのノイズを狙ってとか考えもなく、あわよくば高周波を減らせたらいいや、手元にある部品を使って様子を見よう、で作ってしまったようなものである。うちにあるのはそんなのばっかりだ。

オスメスのusb端子はウェブ通販で購入。メス端子のほうに基盤がついていて、オス端子を半田付する。キャパシタは地元の部品屋で購入した0.027μF。

半田付の固定だけでは強度が心許無いので、写真の状態の後、ヒートガンで固めている。

うちのras piに使っているusb電源は、いくつか変遷した後、現在はELECOMのAVA-ACU01という小物になっている。白地に顔が付いたバージョンで、ゆるキャラ系だ。1個500円で売られていたものを複数まとめ買いして携帯の充電に使ったりしていたんだけど、試してみたら意外にいいんじゃないかな、ということでオーディオに使うようになったのだ。

いいといったって、オーディオ用の電源などは試してないので、ほんとうはiPowerとかのほうがいいんだろうなあ、などと思ってるんだけど、3つ買ったら2万円になるし、ちょっと手持ちの部品を試してみてから検討してもいいかな、ということで、やってみた。

結果は、意外にいいような。

音が滑らかになり奥行が出て、微かにまとわりついていたギラつきが消えて音色がより分かりやすくなった。

まだ改善の余地があったと比べて気付いた。

以前からときどき試聴に使っているエネスクのルーマニア狂詩曲2番とか、1年前よりもずっと聴きやすく美しく鳴るようになってきているんだけど、さらに気持ちよく鳴るようになった。

ロック音源の関係で驚いたことは、THe Whoの「Live at Leeds」を聴けるようになったということ。

聴けるってどういうことかというと、僕はこのCD音源を学生のころに購入して、あんまりにも音が悪いと思って聴き通せず中古屋に売った(他の物を買う元手にしないといけないので)という経緯があるのだ。ノイズっぽいし籠っていて精彩を欠くという再生音。ただ、当時のオーディオシステムはトータル数万円のシスコンで、スピーカーは16cm?フルレンジ?にプラスチック製で直径1cmのドームツイーターが付いていて、ツイーターの傍に耳を近づけても音が聞こえなかった。マイルスのトランペットとコルトレーンのサックスを聴き分けられないという代物だった。

しかしその後、これを持っていないというのはロックファンとしていかがなものかという気持ちに負けて、再購入したのである。その後、システムが変わっても良い音だと思ったことは全くなかったし、そもそもパッケージにノイズなんかは気にするなという旨のコメントが予め書かれているのである。最後まで聴き通した記憶が無い。

その音源が、あろうことかTAS Super LP Listに載っているのである。

http://www.theabsolutesound.com/articles/2018-tas-super-lp-list/

まあ、リマスターで再発のアナログ盤なので、初期CDとは別物だろうけど。

しかし、どこにか優秀録音の片鱗があるのかもしれない、聴いてみないといけないと思って聴いてみたら、なんと、意外に聴けるのだ。パチパチノイズが入っている(8794年のCDでリマスター前のものだ。リマスター後は消えている)けど、ロック演奏の生々しさは、確かに音源に記録されていて、最初から最後まで感動を持って聴き通せたのである。

リマスターCDはどうなのよと思って入手したらノイズが消えていて、初期CDより聴きやすくなっている。音が明るいというのかな。ただ何というのか、、、Live at Leedsってなんだか、ヘビーな初期CDのほうが自分には馴染む気がする。好みだろう。

しかしなるほど、名盤とされるだけのことはあるんだこれはと、ロック聴きだして35年でようやく理解するに至った。

TAS Super LP Listはアナログ音源なんだけど、CDでもいいかと思って最近は参考にしている。

ポピュラー系にはLive at Leedsのように意外な音源もアップされていて、どう料理するか考えろというリストなのかなこれは、と思うようになった。

そんなこんなで、電源アダプターのDCラインというのは対策しやすいのかな?と思って、fireface UCXのDC入力プラグに、上記のフィルターと似たような構造のアダプターを作って噛ませてみた。どうだったかというと、こっちは全く駄目で、再生音がこもり覇気がなくなってしまった。

ひとつ覚えではやはり無理みたいだ。

こっちのほうこそiPowerを使ったほうがいいのかな、、、

UCXの電源といえば、1年も前になるかもしれないけど、楽器店で電源アダプターを注文しようとしたことがある。楽器用のものを流用して音質アップを図ろうとしたのだ。受付でにこやかにどういったご要件でしょうか、と尋ねてくるお姉さんに、これこれの代替品の電源アダプターが欲しいんですがと切り出したところ、たちまちお姉さんの表情がかき曇った。そして、何を言われたかは全く覚えていないのだけど、対応できない理由について、なんでそんな顔して話す必要があるのかというような、苦虫をかみ潰したような、親の仇を見るかのような表情で話すのである。こちらは平静を装いながら、いや、難しいんならよろしいんです、、、と精一杯の応答を絞り出したのだった。

いったい、何があったんだろう。

オーディオで気になることは他にもいろいろとあるんだけど、まず、alsaがバージョンアップしてaplayで扱えるサンプリング周波数が上がったこと。

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Detailed_changes_v1.1.5_v1.1.6

aplay: Adjust sample rate limits to support newer hardware

There are number of devices that support up to 384 kHz sampling rate and some devices up to 768 kHz sampling rate. This patch increases sanity check limit to 768k in order to support testing of such hardware.

しかし、まだpiCoreには移植されてないんだよね。自分でコンパイルも試みたけど難しい、、、

まあ、使えるようになるまで待とうかと。

これが使えるようになれば、384kHzとか768kHzにアップサンプリングしたPCM音源をPPAPで鳴らすことが出来るかもしれない。

768kHzが使えるDACがCHORDとかRMEから発売されている。

こういうのに入力したらどんな音が出るだろうと思うんだけど、、、

これらのDACは、MQAに対応していない。RMEとかサイトでMQAを推してるのに対応してない。

フィルターとかクロックとかで高度な技術を使っている分だけ、対応に時間がかかるというのはあるんだろうか。

どうしようかなと。

MQAは、誰も言わないみたいだけど、僕が勝手に考えてるのは、見当違いかもしれないけど、PCMよりもジッターの影響を受け難いのではないか、ということ。

つまりノイズ管理やクロック精度の重要性が低くなり、デジタルオーディオの一番厄介な部分の労力が減ることになり、かなり気楽に構えていても安定して良い音が得られるようになる、のではないかと、思ってるのだけど。

あちこちの説明を読むと、PCMには出来ないところに踏み込んだ技術のようだ。

過去のCD導入の時は音がいいと言われながら違ったし、ハイレゾも音がいいと言われながらそうなの?という感じだし、今回は、確かに音がいいと言われながら普及するといいなあと思っている。

でも僕自身、試聴機会がないので、なんとかならないかな、と思っている。

Jun 30, 2018

ようやくNASを追加した

デジタルオーディオはノイズとの戦いということで、いろいろ些細な変化で音が変わる。

アナログの場合はノイズや歪みも味のうちという場面があるけど、デジタルだと悪化要因にしかならない。

先日は、イーサネットハブを外したら音が変わるという、デジタルオーディオをやっている人間にとってはよくあるあるある状況に陥って、もとに戻してみたりしてるのだけど、戻してみても精彩を欠く。

何が原因だろうとしばらく悩んだけど、LANターミネーターが足りないから端子だけ差しておけばいいか、と思って刺していたLANケーブル端子(ターミネーターに加工前で、端子に10cm足らずのケーブルが付いている。抵抗が足りなくて製作が滞っているのだ)が怪しいと思い至り、外してみたら音が戻った。

10cmのケーブル端がノイズを拾っていた?ということらしい?

もしかしたら、僕が知らないだけでよくあることなのかもしれないけど、やはり体験すると感心するやらあきれるやらで、いろいろと細かいことだよな、と思う。

音がいいのはいいんだけど、敏感すぎるのも扱いにくいよなあ、と思う事がある。

昨日と今日で、なんとなく違うのだ。

気圧のせいやら電圧のせいやら、よく分からない。

好きでめんどくさいことしてるんだから誰にも同情されんだろうけど、もうちょっと大雑把にやれないかなとか思ったり。

まあ、そうもいかないのは分かってるんだけどさ。

6月20日現在、下図のような感じで継いでいる(変更追記。文章の流れで、図の位置を上に上げた)。

先日外したハブというのはFX08-mini(hub 5)で、以前は数を継げるほど音が良くなるハブと言われていた。うちでも3台までは継げてみたことがあるけど、まあ2台でいいかということで減らして、最近は1台だけPPAPのフロントとバックエンドの間に挟んでいた。

ふと、なくてもいいんじゃないの?と思って外したら、思わしくなかったのだ。

このハブは、何をしているんだろうという。

ないならないで精彩を欠くので、デジタル信号の打ち直しとか安定化とか、そういうことをしてるんだろうと思う。

一方で、端子に刺さったケーブルは悪化要因にもなるのだ。切れ端で悪化するなら、ケーブルそのものも悪化要因になる可能性はあるのかな。

音が精彩を欠いたのは、ハブを外したからじゃなくてケーブルが違ったからかもしれない。つまりハブからRas Piまでの距離が違うのだ。片やFX08-miniから50cm程度で、FX08-miniを外したらGS105Eまで1m以上と、そこそこの差があって、これが実はいけなかったんじゃないのか。とか。いや、もしかしたら、ケーブルは端をターミネートしてるかどうかのほうが影響が大きいのかもしれない。経験的に音が悪化するのはケーブル端に何もつないでいない時だ。でも、そもそもハブが違うじゃんというのもあったり。

わけが分からないね。

引きずってた案件としてNASを追加したいというのがあって。

ストレージ使用量が全容量の4分の3を超えたので、いずれ対策が必要になるのは分かっている。NASを追加するとしたらどう設定しようかというのも悩みだし、追加するとなるとハブの何処に刺すのということが出てくる。ハブ足りないから追加しようか、とか。

PCトラポからの距離はどの程度まで許容されるのか。漠然とした印象ではトラポとNASが近いに越したことはないという印象なんだけど、実際にそこはどうなのか、とか。

そんなわけで昔使っていたBaffaloのハブ(hub 2)を戻している。ここにNASやサブクライアントPC、DHCPサーバーとの連結など、ノイズ源になりそうなものをまとめてみようという考え。

サブクライアントPCは音源データをNASに送るのに使っている。普段、ncmpcppでmpdを操作してるのはwlanで継いだクライアントPCが主なんだけど、無線lanボードの通信速度が遅すぎて、ギガバイト以上のリッピングファイルやハイレゾファイルのNASへの転送には全く使う気になれないのだ。有線だと違うんだけどダイニング周りにケーブルを引き回す気になれない。サブクライアントPCは有線で継ぐことができる場所に置いている。

FX08-mini、GS105EへのLANケーブルの接続は最小限にして負荷を減らし、使わないLAN端子はOFFにしたりターミネータを刺してノイズ低減に努める。サブシステムのほうはトラポのRas pi/piCoreで384kHzまでアップサンプリングするからノイズに耐性があるはずなので、96kHz上限のメインシステムよりノイズ対策は緩い。

とか、もったいぶったことを書いているが後付けの理屈で能書きだ。

NASは型落ちのhs-251を入手して、どういう設定で継ぐか延々迷っていたんだけど、もうRAID1でいいやってことにした。

他の選択枝となると、HDD2台でRAIDを組まずに運用する方法だけど、そうなるとバックアップの管理が重要になってくる。RAID1のほうがNAS自体の耐障害性信頼度が高い分、バックアップ管理の重要度は減るんじゃないかな。RAID0とか他の組み方はデメリットが大きくて考えにくい。

RAID1だとNAS2台で運用せざるを得ないんだけど、音への影響はどうなんだろう、、、

NAS2台をマウントすることになるras piへの負担が増えるのと、ネットワーク内のノイズ源が増える。

考えてばかりいても仕方ない。

やってみよう。

ということでやってみたら、以外に音への影響は小さいのかな?

1台のときとの差を聴き取れないような。

というか、、、

NASというのは時々リブートしたほうがいいのかな、と思った。安定動作のために。

あとhs-251のほうが210よりも機械としてのスペックが高い分、スペックが高い音が出ている。これはなるほどなあと思った。

当面、これでいくことにした。

役割分担としては、hs-251がクラシックの音源、エスニックや環境音のライブ録音音源、ハイレゾ。hs-210にはロック、ジャズ、JポップなどポップミュージックのCDリッピング音源を担当してもらう。

以前は、hub 3(GS105E)に接続が集中していて、今回、NASを増やすのを機にハブを増やしている。

NASやサブクライアントPCのhub 3への接続を、新しく追加したhub 2に移してみたところ、音のほうはなんとなく落ち着いてしっとりした感じになった印象がある。クリアネスは低下していないと思うので、悪くはないだろうという判断だ。踏み込んでじっくり時間をとった試聴はしていないので、印象なんだけど。

情報量が低下しているようなら考え直さないといけないけど、たぶん大丈夫だろ。

ほんとうは、hub 3からhub 5まではハブ1台で済まそうと思えばできるんだけど、以前からの流れでは数珠繋ぎになっていた。hub 5のFX08-miniを外したら思わしくなかったというのは前述したとおり。じゃあ、hub 3とhub 4を1台にまとめたらどうなんだろうとか考えたんだけど、まとめるより分岐させることにした。

メインシステムはfireface UCX CCモードでPPAPだけど、サンプリング周波数・ビット深度を固定しないといけないので、CDリッピング音源への対応が中心になる。ハイレゾは24/96までだ(しかし今回、これが今まで以上にいい音で鳴ってる気がする。NASの力だろうか、、、)。

ハイレゾ音源は192kHz以上のもあるし、ある程度は柔軟に対応できる環境も残しておきたいし、RAM音源再生ができる環境も維持しておきたいとも思っていて。これらの機能を、とりあえずサブシステムに振り分けることにした。

そうした諸々の結果が上の図のようになっている。

どうなることかと思っていたけど、意外にもパフォーマンスは改善している。今後もこの調子でいきたいところだ。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

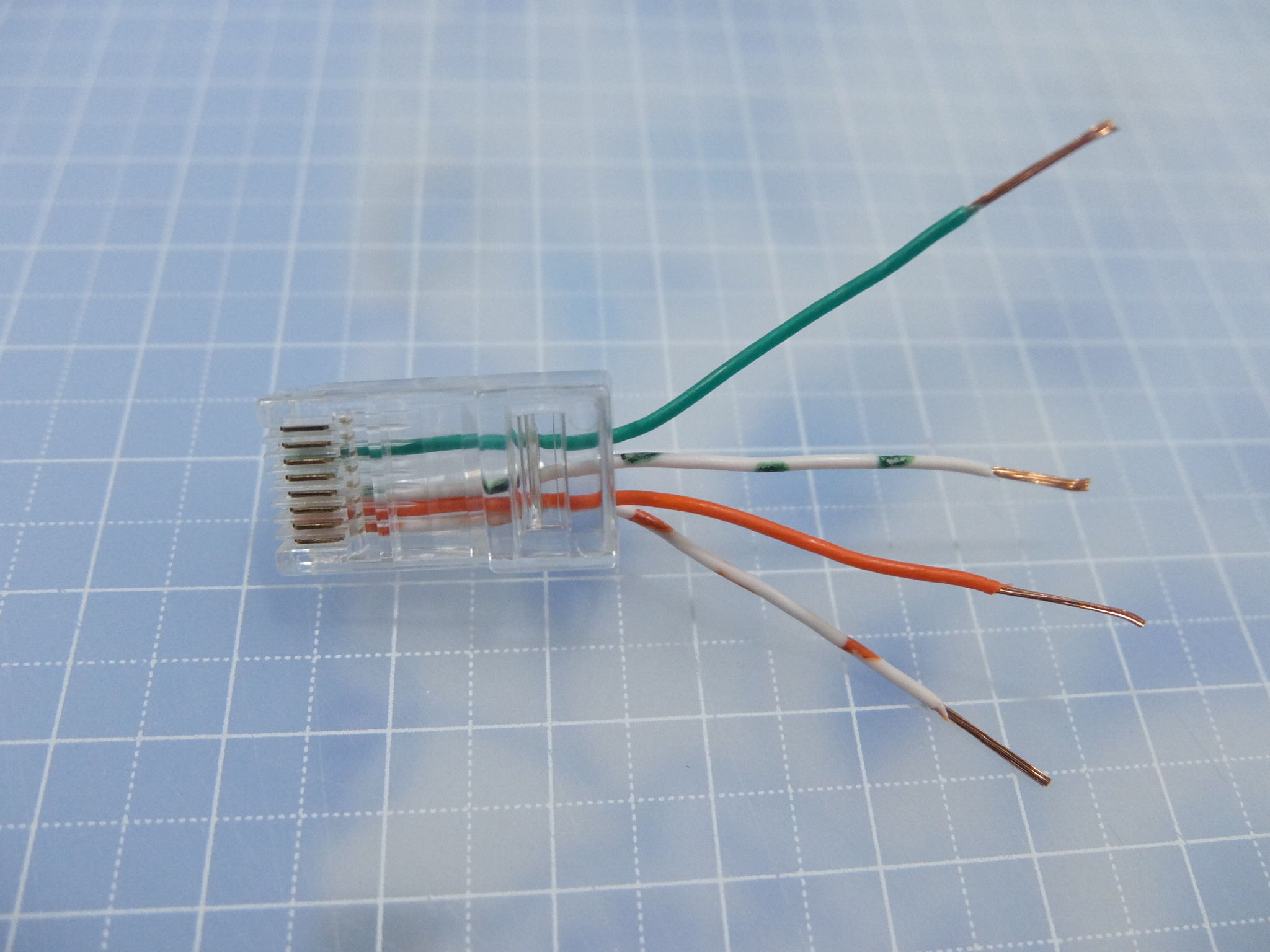

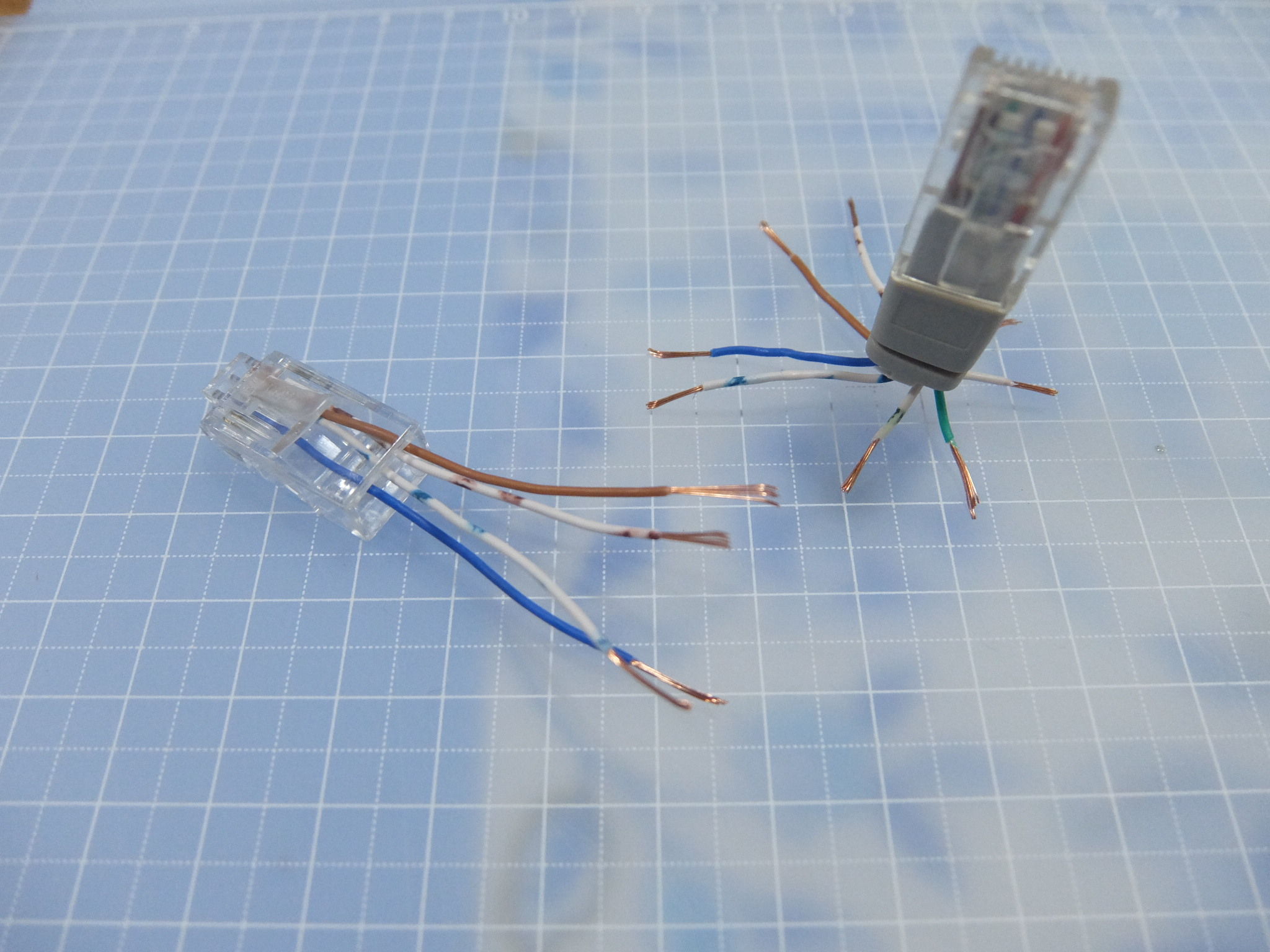

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Sep 26, 2017

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

Jul 05, 2017

オーディオ状況報告(2017.07.05.)

現在のオーディオシステムについて記録。前回が11月なので半年以上たっている。

前回、LibreOfficeのドロー機能で作った図はHDDが飛ぶのと同時に消えたので、また作り直した。

今度こそ1回作っておけばあとは楽だろう。

変化したところを見ていく。

まず、タコ足配線のテーブルタップに「filter」が刺さっている。

これはAC100Vにも刺さっていて、コンデンサーを使った自作ノイズフィルターといったところ。

参考にしたのは以下のリンク。

VGP2007SUMMERを受賞した電源ノイズリダクション製品「Noise Harvester」を福田雅光氏が体験

http://www.phileweb.com/news/audio/200706/22/7306.html

画像

http://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=7306&row=2

Noise Harvesterは簡単な回路図が公開されていて、どうやらコンデンサーだけで効かしてるらしい。

他にはこれも参考にした。

のんとろっぽ audio TIPs まずは、安井式電源フィルターのお話

http://nontroppo2010.web.fc2.com/etc_tips.htm

安井式電源フィルターはコンデンサ、コイル、抵抗による簡単なフィルター。

これらの記事を参考に、簡単すぎて恥ずかしいようなものをタップと壁コンセントに刺している。

しかし、これが意外なほどの音質改善効果があった。

特に効いたのは、SM-SX100のCOAX入力。つまりCDプレーヤーDP-5090の音が大きく改善したのだ。昔からSM-SX100のデジタル入力はよくないと言われていたんだけど、これなら充分使えるという感じになった。

今は子供が主に使っているんだけど、傍から聴いていて良くなったのがはっきり分かった。

あと、FX08-miniの配置が多少変わっている。直列じゃなく並列なのはあちこちに動かしているうちに結果としてこうなったから。図のA/Dの丸いマークはACアダプターを表している。

2つのFX08-miniは、かたや以前からある装置に、かたや新規のDAC、ifi nano iDSD LEに繋がっていく。

さて、一応メインのデジタルトラポはRaspberry Pi2が3つ。全部、mpdが動いている。そのうち2つが「384/24」にアップサンプリングの設定。

半年前は192kHzだったので倍になった。

Hifiberry Digi+はお蔵入りに。

192kHzのPi2はfireface UCXに繋がっている。それがUCXの上限だからだ。

Moode AudioにlibsamplerateをインストールしCD音源を384kHz出力にアップサンプリングしてi2s DACで聴き始めてから、こっちの方向性で動いている。

なにしろCD音源から簡単に高音質が得られる。

天上のオルガンのような300kHz以上のハイレゾ音源には及ばないけど、かなり迫ることが出来る。

僕はCD音源が多いので助かるのだ。

nano iDSD LEは安いDACで取り急ぎ実験に必要ということで購入したけど、最近のDACの進歩はとても速いと感じさせられた。今後、上流をどう組んでいくか考えないといけない。

192kHzのfireface UCXと、384kHzのnano iDSD LE、両者の比較は出来ていない。

まあ、そのうちしようと思うけど、ともにメモリ再生なので、手軽に聴けるMoode + i2sDACに使用機会を奪われている。

この2台はRCAケーブルのbasis1.4を分け合っていて、どちらかを使用するときにはケーブルを継ぎかえるようになっている。アンプのRCA入力端子2組のうち1組が使えないので、そういう使い方になっている。

書き忘れていたけど、piCore7はメモリ再生でusb出力。Moode AudioはNASマウントでi2s出力で使用している。

NASの手軽さでメモリ再生の音が出たら本当にありがたいんだけど。

あとは、VRDS-25xsが外れた。トレイが動かなくなった。物置にしまってあって、修理したいと思ってるけど手が回らない。どうやって修理するのか調べるところからやらないといけない。

正直、復帰は難しいかなと思うけど、捨てる気にはなれないので当分はしまっておくつもり。

長いことありがとう、お疲れさまという感じ。