Current filter: »usb« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Jan 21, 2024

オーディオ状況報告(2024.01.21.)31日追記:Deezerが使えなくなる

1月31日、ことを知ってから数日遅れになるが追記。

2月になったら、DaphileによるDeezerの再生ができなくなる。

詳細は下記アドレス、引用参照。

https://forums.slimdevices.com/forum/user-forums/general-discussion/1668327-uesmartradio-com-and-mysqueezebox-com-servers#post1668327

logitech FORUMS

UESmartRadio.com and MySqueezebox.com ServersUESmartRadio.com and MySqueezebox.com Servers

2024-01-25, 18:07

(Deutsche Übersetzung - Version Française)Hello Squeezebox and UE SmartRadio users:

After a more than ten year journey, as of February 2024, we will discontinue our UESmartRadio.com and MySqueezebox.com servers. We would like to thank you for your loyalty and support throughout this time.

It has not been an easy decision to make, particularly because we have been maintaining the Squeezebox servers more than a decade after we stopped selling the devices themselves. However, after carefully evaluating the changing music services landscape and ever-evolving security requirements, we have to recognize that, going forward, we will not be able to maintain our services to the necessary standards.

As a consequence of this shutdown, support for services integrating with MySqueezebox.com/UESmartRadio.com will no longer be available on your devices. Most notably this will impact users of TIDAL, Pandora, and Deezer.

Nevertheless, you will still be able to use your UE SmartRadio/Squeezebox by accessing the Logitech Media Server locally. UE SmartRadio users will need to migrate to Squeezebox, and all users will need to download and run some software locally, which can be found here. (To initiate the transition, navigate to "Advanced Settings" on your Smart Radio and scroll down to select "Switch to Squeezebox”.) That means you can continue to enjoy much of the functionality you love.

We're here to assist you during this transition, and we will be available to answer any questions or provide guidance should you encounter any difficulties.

Thank you again for being part of our community. If you have any questions, please reach out to us at forums.slimdevices.com.

Last edited by mherger; 2024-01-28, 23:41.

MySqueezebox.comのサーバー保守終了が、使えなくなる原因ということだ。セキュリティなど将来的に水準を保って対応していくのが困難と判断したとのこと。

Deezer以外に、Tidal、Pandoraも使えなくなる。

正確に覚えていないが、数日前からウェブブラウザのDaphile操作画面で、queueのアートワークの場所にQRコードが表示されるようになった。Deezer使用時のみ表示される。最初は不気味なので様子を見ていたが、コードのアクセス先を辿ってみたら、上記のサポート掲示板だったということだ。

一応、MySqueezebox.comにメルアド登録してるんだけど、そっちには連絡はない。

なんでそんなあやしい対応なのか。今更だけど。

そういうわけで、下記のシステムは2月以降、変更を余儀なくされる。

さあ、、、しかし、どうしましょうかね、、、

世の中いろいろあるが、がんばっていこう。

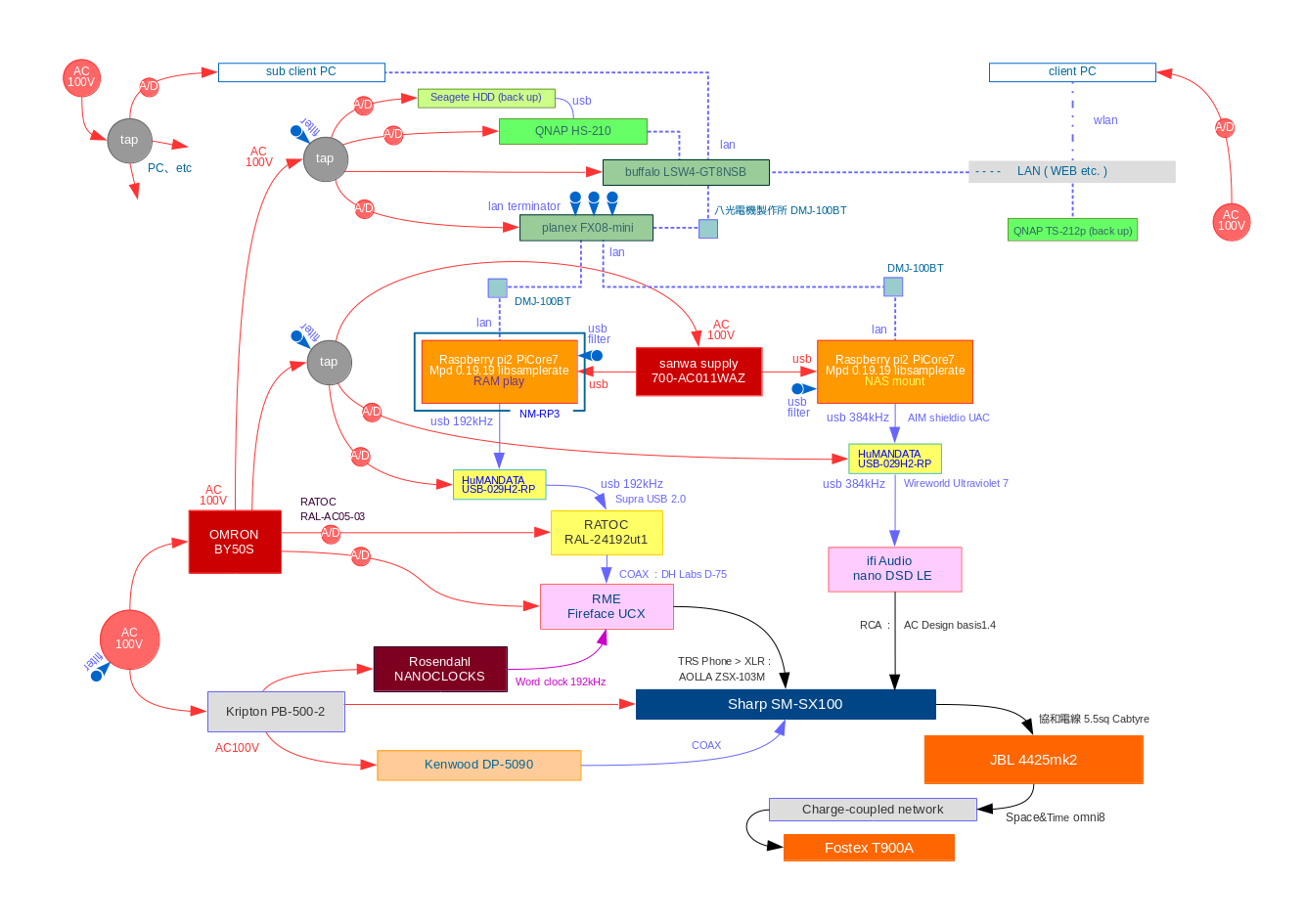

うちのシステムの現状は、以下のような感じ。

うちにはメイン系とテスト系、2系統のデジタル再生経路があって、気分によって適宜使い分けている。

先日から、テスト系のmpdサーバーに銅メッシュを組み込んで様子を見ていた。

音質は良くなったと思うのだけど、外したらどう変わるかを確認してみた。銅メッシュを使用する前は、柔らかさに欠けるがすっきりしていてそれなりの持ち味がある音だと思っていたんだけど、なんだか以前は感じていた魅力を感じられなくて、けっこう早々に銅メッシュを戻した。戻してみての音は悪くない。

サーバーによって差異がある。メイン系のmpdサーバーは、銅メッシュは不具合が出て上手くいかなかった。

オーディオ用サーバー6台のうち、銅メッシュで改善したと思ったのは3台。2台はよくなった気がする感じで、1台は不具合で不採用になった。良くなる確率は高かった。

銅メッシュを組み込んで改善するサーバーが多いということは、他にも工夫の余地があるということだ。

ノートPCをオーディオ用で運用するというのは良し悪しだ。というか、音のことを考えたら、良いことは基本的には無い。使い勝手や取り回しがいいだろうとか、そういう理由で使っている。

しかし当面、これでいく。

理由は、変更した方がいいかな、と思うサーバーが意外と少ないからだ。

PPAP関係のサーバーでは、Back-End、Middle-Endはapu2で、画像出力も冷却ファンもないボードPCで理想に近い。Frontには相応のスペックが必要になるので選択肢が限られ、置き場に困るようなものは使えないので、ノートPCとなる。

結局、残るのはDaphileサーバー2台ということになる。替えたら音が良くなるだろうか。ストリーミング音源の入り口だが。

そういうわけで、最優先課題ではない。

ノートPCでどこまでやれるかやってみるというのも、個人の勝手でやる分にはありだろう。

次に、DACのUSB接続。

ケーブルの抜き差しでDACを替えるので、一般的なUSB中継コネクタで丈夫そうな奴を介して接続していた。

そんなやり方でも意外に音は悪くならないけど、どうなんだこれ。

オーディオ用のUSBケーブルという話しに行くのが順当なのかもしれないが行かない。

2018年頃まで使っていたUSB-029H2-RPを復帰させて、USB中継コネクタから置き換えてみた。

昔はACアダプターにつないで電源をとっていたが、今回は、それは使わないことにした。PCとDAC間のGNDを切断する設定ができるんだけど、それもしていない。切ったらPCトランスポートとDACがうまく接続しない場合があるからだ。

これは、直ぐにできることなのでやってみた。

あまり期待してなかったが、これが効いた。

音色の色彩感が増している。768kHz/32bitの信号も問題なく伝送している。

これでいこう、と思っていたのだけど、ある日、GNDを切ってみた。

音の変化は、感じられない。

しばらくは問題なかったんだけど、大晦日に急に伝送が不安定になり音が出なくなった。

USB-029H2-RPを外してつないだら、DACがUSB信号を認識し音が戻った。

音質は変わらないかな、、、こうなると、GNDをつなぐ設定でUSB-029H2-RPを戻しても、DACとつながらない。理由は何でか分からないが。

しばらくUSB-029H2-RPなしで使った後、USB-029H2-RPを再使用すると、、、つながった。

こうなると、音が良くなったように感じられる。

たぶん、GND周りで何か問題が蓄積してつながらなくなり、使い方を変えることで時間経過とともに改善したのだろう。

暫く試験運用したが、GNDがつながっていたら問題はないようだ。

次、UPS(OMRON BY50S)のバッテリーを替える。

前に替えてから3年近く経っている。

これは最近、警告ブザーが鳴ったので、交換した方がいいのだ。最近といっても、数週間以上たっている。新しいバッテリーを取り寄せて交換した。

交換しての音の変化は、音に張りが出たような、気がする。情報量も、増えたのかな、音が重層的に、かつ分離が良く聴こえるようになった、気がする。前は聴こえてなかった音が拾えてる気がする。明瞭で透明感が高い。

とっかえひっかえいろんな音源を聴いてみるが、なんだか思った以上に良くなってる気がする。

これってもしかして、「回復した」ってことなのかな。

どのぐらい前だったか、はっきりしないけど、以前は、こんな感じに聴こえていたような気がする。

古いバッテリーは箱詰めして宅急便でメーカーの回収に出したので、もう新しいのと入れ替えての比較はできない。いや、回収に出してなくても、そんな面倒なことは、しないかな、、、どうだろう。

もしかしたら、こういう電池は、早めに替えた方がいいのかもしれない。

暫く前に、DACへの給電元をUPSから電源タップに変えている。UPSより電源タップのほうが音が良いと思ったのだ。しかしUPSのバッテリーの状態が評価に影響していた可能性がある。

考えてみたら、これって、サーバーの電源環境だ。

やはり電源周りは重要なんだろう。

SM-SX100とDACをつなぐXLRケーブルを替えている。

今回の変更は音質を気にしてのものではなく、ADI-2 DACをスタンバイ状態にして暫くしたら、ハウリングが起きることに気付いたのがきっかけだ。Brooklyn Ampではなぜかハウリングは起きない。Pegasus R2Rでも起きない。

ハウリングの原因は、結局のところ、はっきりしない。

ケーブルがノイズを拾っているのかな、と思ったので、替えてみた。結局、替えても状況は変わらない。

ADI-2 DACのスタンバイ状態を解除して、音を出せる状態にしたらハウリングは消える。気持ちいいものではないけど、暫く様子をみることにした。

そういう経緯の結果、ケーブルも固定せずに音色の様子をみることにした。

長らく使っていたオヤイデのTUNAMI TERZO XX V2/0.7を、ortofonのReference 8NXに変更。8NXは20年ほど前に使っていたもので、ずっと死蔵していた。響きは8NXのほうがいいような気がする。TUNAMIよりもあたりが柔らかい。柔らかすぎかどうか、暫く試してみるつもり。

SAECのXR1000も試した。これも死蔵していたもの。こっちは実直なケーブルという印象。TUNAMIと8NXの中間だけど、響きの成分が少なく感じるせいか、印象としての硬さはTUNAMIよりも上。

しばらく、音質を比較し検討してみる。

ハウリングについては、様子を見ながら考える。

前述の諸々の処置の末、Brooklyn AmpとPegasus R2Rの組み合わせが、以前よりも良くなっている。温度感、湿度感を維持しながらハイファイで、以前は出来なかった両者のいいとこ取りが出来ている気がする。

これは望ましい向上だ。

Pegasus R2Rの音が良くなっているのは、デジタル入力信号のジッターが減っているのだろう。

ADI-2 DACはもともとジッターの影響を受けにくい設計が売りだと思うので、比較したらPegasusの方がジッター減少の恩恵が大きいかもしれない。NOSで使っているし。

さて、Brooklyn AmpのXLR入力に使っている固定式アッテネーターのインシュレーター、これまでゴム板の積層で支えていたんだけど、ましなやり方がないかと考えていた。

最近、たまたまYoutubeで、さざれ水晶を袋に詰めてインシュレーターにしたら良いという話を見た。水晶はリプラスのインシュレーターを昔、VRDS-25xsに使っていたことがあって印象がいいので、これで置き換えてみるか、ということにした。

Youtubeによると、さざれ水晶を麻袋に入れて使うということだったんだけど、麻は昔、これもVRDS-25xsで使って、音がカサつくという印象があるのでやめて、コットンの袋にした。ところが、ネットで買ったら、これが体育館のマットのような臭いがする。ちょっと残念感がある。

袋を洗ってみたけど臭いは残る。しかしそれでもゴム板から水晶袋に置き換えたら音は良くなったような。

硬質ゴムの音から、水晶と綿の音に変わった。耳当たりがやさしくなった気がする。同時に見通しが良くなって音場が広がった気がするかな。

図の上では、以前に削除したサブシステムの表示を戻している。これは、Roonを試す機材にしたからだ。Qobuzが日本でも使えるようになれば、うちでもRoonの真価が分かるはずだ(いつになるんだろうね)。

ほんとうはメインシステムに組み込んで比較したいところだけど、面倒くさがりな気持ちが勝って出来ていない。そのうち試すかもしれない。

余っていたノートPCを1台、Roon Serverに使っている。

またノートかよ、って感じだ。

Oct 22, 2023

NASが壊れた

10月11日の夜、HS-251が壊れているのに気が付いた。

ncmpcppがフリーズし、最初はmpdサーバー等の不具合かと思ったんだけど、そっちは問題なかった。

HS-251にpingが通らないのに気付く。

確認したら、普段は暖かい機体が冷たくなっている。

電源スイッチを押しても、反応がない。ACアダプターをテスターで確認、DC12Vは来ている。

電源を押してもNASの起動が完了しません 株式会社ユニスター

https://unistar.jp/faq/q11/

上記はQNAP日本代理店サイトのurl。

このサイトに書かれている通り、内蔵しているHDD2台を外して起動を試みたが、反応がない。これで起動しないなら、ACアダプターか電源ユニットの故障。

ということは、電源ユニットだ。

追記だ。

電源ユニット(PSU)の故障、と思っていた。

しかし、PSUって何だろう。

僕はてっきり、HS-251の筐体の中にある部品だろうと思っていたんだけど、どうもそうではないらしい。

https://www.qnapworks.com/Power.asp

ACアダプターの代わりらしく、ということは、HS-251にはPSUは付いていないのだ。

だったら、何が壊れているのだ?

というわけで、再度、ACアダプターをつないでみたら、それだけでLEDが光る。スイッチを入れたら光るはずだが、逆に消える。LEDが点いてもビープ音はない。

LEDがとりあえず光るとしたら、ビープ音がならないのはマザボ、メモリ、BIOSの問題。

筐体を開けて基板を確認してみたが、素人目には何処が故障しているのか全く分からなかった。まあ、仕方がない。

修理は効くのか、QNAPのサイトで確認したら、修理対象機器に挙がっていない。修理できたとしても、台湾に送る必要がある。

QNAP RMAサービス

https://www.qnap.com/ja-jp/rma-service/

2014年発売の機種なので、修理不能でも仕方がないかも。

そんな昔だっけ。僕が購入したのは2018年、型落ちで安く買ったのだ。9年前なら仕方ないかと思うけど、5年前だったら残念だ。

現在の代替機種は、HS-264。

https://www.qnap.com/ja-jp/product/hs-264

10数万する。

どうしようか、、、

HS-264を導入するメリットは、

まず、もとの設置場所にすっぽり納まるだろうということ。

グレードが上がるので音質改善が見込めそう。Celeron N5105 最大2.9GHz メモリ8GBだ。すごい。そこまでのスペックを奢るようになったのか、、、

メーカー製のNASは出来合いのソフトで、バックアップなどの設定はやりやすい。今回の故障でも、定期的にバックアップをしていたので音源データは無事な筈。管理もウェブブラウザから出来て比較的手軽で分かりやすい。

あと、これはやってみないと分からないが、HS-251に入っていたHDDがOSやデータ込みで使えるかもしれない(データは無理でも、初期化したHDDとしては使える可能性は高い)。

問題は、価格と、また壊れる可能性はある、ということだ。

代替案として、手元に残っているノートPCを音源サーバー化しNASの代わりにするというのがある。FedoraあたりをインストールしてUSB-HDDを繋いで共有サーバー化すれば事足りる。

こちらのメリットは、まず運用に際しての柔軟性が上がること。

出来合いのNASは、メーカーが設定した使い方になる。たとえば今回、HS-251の本体?が壊れたけど、取り出したHDDから音源データを抜き出すことが、簡単には出来ない。セキュリティなんだろうけど、QNAPが決めた方法じゃないと読み出しが出来ない筈だ(昔に調べたことなので、どうするのだったか忘れてしまった。けっこう手間だった気がする)。僕が自分で作るサーバーなら、サーバー自体が壊れてもHDDを他のPCに繋げば読み出せる。サーバーに選ぶ機種によってはNASよりも高性能になるかもしれない。ただ、うちで余っているノートPCは古い。HS-264には負けるかもしれない。

定期的なバックアップなどは、出来合いのNASより設定の手間がかかるだろう。置き場所をどう確保するのかというのも問題。

とりあえず、バックアップのNASからデータを吸い上げて手持ちのUSB-HDD(いざという時のために4TBのを入手しそのままになっていた)に移す。バックアップも壊れたらシャレにならないので、バックアップのバックアップだ。

なにはともあれ、音源を聞けるようにしたい。

最近は多くの音源がDeezerにもあるのだけど、ないのもあるし、自宅音源を鳴らす方が音が良い。

暫定的にバックアップ用のNASをメイン音源にするのは、いまいち気が進まない。

バックアップ用NASはTS-212pで、HS-210と同等ぐらい。悪くはないけど、音源サーバーはもう少し余力がある機械にしたいというのがある。HS-210とHS-251を比べたら、251の方が音が多少良かった。だからポップ系音源は210に、クラシックなど高音質が要求される音源は251に置いていた。

TS-212pではHS-251と同等以上は期待できないのではないか。

やってみたら、そんなに言うほど悪くない。

バックアップNASが、オーディオシステムから離れた場所にあるのが効いているのか。オーディオ再生環境などの状況も昔とは変わっている。

いや、判断は保留する。

もしかして、安価なNASでもいいのかな、、、

NASについて、もうひとつ思い付いたこと。

HS-210は、現在RAIDを組んで3TBで運用している。RAIDを解除したら、6TBで運用できる。ここまでNASを使ってきて、RAIDである意味ってあるのかな、と思うことはあったので。

まあ、なんだか、あれこれ考えて、きりがないな。

更に思い付く。

試みに、バックアップにしたUSB-HDDをmpdサーバーにマウントを試みた。

NASではなく、いっそUSB-HDDで音源管理するのはどうか、ということだ。

mpdサーバーのOSはTiny Core 64 11.1、若干古い。

USB-HDは、SeagateのBackup Plusという機種。4TBだ。

ところが、これが梃子摺る。下記コマンドで、一応マウントできた。

しかし、マウントできてもmpdで読めない。lsでも読めない。

こんな感じ。

tc@box:~$ sudo mount -t ntfs /dev/sdb2 /mnt/music

tc@box:~$ mpd

Oct 15 02:53 : config: No permission to traverse ("execute") directory: /mnt/music

Oct 15 02:53 : config: No permission to read directory: /mnt/music

tc@box:~$ ls /mnt/music

ls: can't open '/mnt/music': Permission denied

これでマウントできたといえるのだろうか。

でも、FedoraのPCでマウントしたら、読めるし書けるんだよね、、、

Tiny Coreのフォーラムに行ったらヒントがあった。「ntfs-3g.tcz、ntfs-3g-dev.tcz、ntfsprogs.tcz」をインストール。

tc@box:~$ sudo mount -t ntfs -o rw /dev/sdb2 /mnt/music tc@box:~$ ls /mnt/music ls: can't open '/mnt/music': Permission denied tc@box:~$ sudo chmod -R 777 /mnt/music chmod: /mnt/music: Read-only file system

だめだ。弱った。Read-onlyってなぜだ。

古いノートPCから出してケースに入れてリユースした30GB FATの古いHDDでどうなるか試したら、マウントできる。このディスクに音源ファイルを書き込み、マウントしてmpdで音を出してみた。

LANを通るよりも鮮烈な音だ。

もともとUSB音源が良いかもしれないというのは、CDをUSB-DVDドライブで鳴らすと音がいいという経験(下記の過去エントリー参照)から、想定だけはしていた。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20220510a.html

このHDDのファイルシステムをNTFS、ext4に変えてやってみた。

やはりFedoraでは読めて使えるが、Tiny Coreでは読めない。

exFATはどうだろう。

「exfat-utils.tcz、exfat-fuse.tcz」が必要ということでインストール。

tc@box:~$ sudo mount.exfat-fuse /dev/sdb /mnt/music

マウントしない。

USB周りが悪いのか?、、「usb-automount.tcz、usb-serial-5.4.3-tinycore64.tcz、libgusb.tcz、usb-utils.tcz、libusb-dev.tcz」をインストール。それでも、読めない。

ネット上、あちこち見て、直接にntfs-3gを呼び出すというのを見つけた。

tc@box:~$ fdisk -l Disk /dev/sda: 15 GB, 15669919744 bytes, 30605312 sectors 60010 cylinders, 255 heads, 2 sectors/track Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Device Boot StartCHS EndCHS StartLBA EndLBA Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 4,4,1 1023,254,2 2048 1003519 1001472 489M 1 FAT12 Disk /dev/sdb: 56 GB, 60011642880 bytes, 117210240 sectors 57231 cylinders, 64 heads, 32 sectors/track Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Device Boot StartCHS EndCHS StartLBA EndLBA Sectors Size Id Type tc@box:~$ tc@box:~$ sudo ntfs-3g /dev/sdb /mnt/music tc@box:~$

NTFS、マウントした、っぽい、かな。

音も、出ました。やったー、、、と、思っていたら、止まったり。安定しない。

バックアップにしたSeagateのBackup Plus、これもNTFSだ。マウントできるだろうか。

マウントは出来たが、音は出ない。mpdが止まってしまう。

どうも、現状、結局、FATでないと安定しないようだ。Tiny Coreのバージョンが古いからかな、、、

とりあえず、USB-HDDは、ファイルシステムはFATじゃないと使えない。

つまり容量は、FAT32で2TBが上限。

Backup Plusは4TBだから、2つのパーティションに分ければ使えるのか。フォーマット出来たとして、サーバーが耐えられるのかどうか。

いや、まて、、ほんとうは、RAM再生の方が、たぶんUSB-HDDよりも音はいいのではないか。

えー、、あれはでも、手間なんだよ、どうしよう、とか考えながらやってみたら、そんなに言うほど手間じゃない。アナログレコードを管理するのに比べたら手軽なものだろう。

5年前のエントリーで、そのうち気が向けばやると書いていたことを、今やってるということになる。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20180506a.html

当時やっていたら、どういう評価になっただろうな。

音はどうかというと、RAMのほうが30GB HDDよりも優しい音だ。HDDのほうが鮮烈、いや、音源によっては鮮烈過ぎるか?、ピアノとかきつく鳴る。但し、これはHDDの個体差が影響している可能性がある。即断はできない。まだ、どちらがどうとも言いにくい。

NASとRAMの比較は、この時点で、若干差はあるがブラインドで区別は困難だ。

細かいこと言わないなら、安いNASでいい、という感じ。

こんな感じで、いろいろ試すうちに、やはりNASに類するものは必要だろうと思うようになった。

音源の格納庫をUSB-HDDに託すのは、自分としては、無理があるようだ。バックアップ機能などリスク管理の面からNASの方が良さそうだし、日常の管理上、USB-HDDはNASと比べたら手間がかかりそう。

しかし、音源としての扱いは、USB-HDDが使えるかどうかで変わってくる。

Backup Plus 4TB、実はもう1台ある。

どうせ物置に仕舞ったままではもったいないだけなので、FAT32 2TBのパーティション2つに切った。

これに音源ファイルをコピーして、mpdサーバーにマウントしてNAS音源と比較してみた。

tc@box:~$ sudo mount -t vfat -o iocharset=utf8 /dev/sdb2 /mnt/music/z

上記コマンドでマウント。

-o iocharset=utf8 の設定がないと、cueシートのファイル名の日本語が文字化けし使えなくなる。

この設定をしなくても音源のファイル名は日本語表示ができていて、音は出せる。このあたりの仕組みは分からない。しかし、それでは便利には使えないので、設定する。

30GB HDDで聴かれた、鮮烈な音色の感触はない。

NASとの違いは、あるといえばあるような、ないような、というレベルだ。ごく僅かにBackup Plusのほうが陰影が深い?ような気がするんだけど、音源を切り替えながらの試聴でも差異を聴き分けるのは困難で、そのうち分からなくなり、ブラインドでは、まず分からない、そういう感じ。

そういえば、DVDドライブでCDを鳴らすのはどうなってるかな?、と思って、鳴らしてみた。これも、ほとんど区別が付かない。しかし、ほんとうに僅かだけど、NASより抜けが良い、気がする。

ブラインドでは分からないだろうけど、鼻の先だけ、勝っている気がする。

RAM再生も比較してみる、、、これも、ほんとうに差が少ない。

しかし、僅かに立ち上がりがいいのかな、、、

一応、この次点での順位を付けるなら、

RAM、CD-DVDドライブ、USB-HDD。これらミリ単位で競って、数センチ遅れてNASが続く、という感じ。

RAMからUSB-HDDの差はごく僅かだ。CD-DVDドライブを2番目にしたのは、何かどこか、癖があるような気がするから。悪い癖ではなくて聴きやすいのだけど。USB-HDD(Backup Plus 4TB)のほうが癖は少ないように思う。ただ、オブラート1枚ぐらい、RAMのほうがいい気がする。こうなると、自分でも何言ってるのか分からないし、あやしい。何処にどのような機械を選ぶにせよ、癖はあるだろう。気が付かないレベルか、そうでないかというだけで。

そこからNASまでは、数センチの差がある、という感じ。ブラインドでは分からないだろう。

ただ、この数センチは、音源によっては無視できない差異が出るようだ。

ちなみに使った音源は下記。

武久源造 鍵盤音楽の領域 Vol. 1

https://ml.naxos.jp/album/ALCD-1001

高橋悠治 バッハ:ゴルトベルク変奏曲 AVCL-25026

https://tower.jp/item/3693943/

ヘンデル:オラトリオ「時と真理の勝利」

https://www.amazon.co.jp/dp/B00005F52T

数センチの差だった筈が、10数センチ以上の差になってくる。聴いていて気持ち良い音になる。僅かに残っていた耳障りな何かが聴こえなくなる。そして、なくなって初めて気が付く。不思議なことに、あれ、こんなに良かったっけ、となる。

こうなると、聞き慣れた音源なら、ブラインドでも気付くかもしれない。

ここまでばたばたした挙句、USB-HDDは使いませんというのは、なんかもったいない。

差は、ないわけじゃないし。

そういう話ではないのだけど。

実際、どういう運用になるのか、とっ散らかってるのでイメージがまとまらない。

まとまらないところ、まとめていく。

まず、NASをどうするか。

今あるのは、ポップ系用HS-210と、バックアップ用TS-212p。

NASを増やさないとしたら、

1)HS-210のRAIDを解いて6TBにして、これにクラシックなどのデータを移す案。

2)バックアップ用TS-212pをクラシック系用にしてしまう案。この場合、バックアップはUSB-HDDということになる。これは心許ないし運用が面倒。自動的にバックアップされているというのは大きな安心材料だ。

つまり、2案はない。

バックアップを確実にするなら、NASがあったほうがいいのはいいのだ。

3)HS-251の代替NASを導入する案。

つまり、1案と3案のどちらかだ。3とするならHS-264にするかどうか。

もっと安いのでもいいかも。

というのは、ここに来て、最高の音質を求めるなら音源をmpdサーバー傍に置く方がいいことが分かってきたので。NASの音は次点でいい。日常的な使用で不満がないレベル、ブラインドで簡単には分からないレベルの音が出さえすればいい。

それなら、敢て高性能なNASである必要はない。TS-212pで、少なくともストリーミング音源を越える音は出ている。最新のNASで、適当なのを選べば、現状のニーズには合うのではないか。

1案は、ちょっと面倒。RAIDを崩すリスクも、たぶんどこかにある。

3案、採用だ。

どこに置くかが問題だけど、まあ、なんとかなるでしょ。

HS-264を使えばRAM音源にどこまで迫れるのだろうか。

そこは、どうなんだろう、、、そこまでしたいとは、今は思わない。

音源をどうするか。

NASの運用は、従来どおりとなる。

USB-HDDを日常的に使うかとなると、RAM音源で運用する方がいいんじゃないか、と思ってたんだけど、考え直して、RAM再生の代替として運用してみることにした。

RAM再生の欠点は、RAMの容量に限界があることと、mpdサーバーのTiny Core 64をリブートしたら音源が消えてしまうことだ(消えないようにすることも出来ないではないが、運用はやっかい)。

USB-HDDは、その欠点がない。そしてRAM再生に極めて近い音質を狙える。

しかし、どうなるかなあ、、、結局、NAS音源で満足したままになるかもしれない。差異は僅かだから。あと、USB-HDDというなら、USBメモリでいいんじゃないのか、ということもある。最近は64GBとかあるので、そこそこの量の音源を蓄積できる。けど、、、

どうしたものかな、、、

いずれにしても、NASは要る。機種選定が難しい、、、

3万ぐらいで我慢するか、多少、いいのになると6万ぐらい以上はする。

ここで、PCでNAS(ネットワークアタッチトストレージ)を構築することに特化したUnix系システムで、TrueNASというのがあるというので見に行ったら、要求システム要件が凄すぎた。

そこで、Debian系のフリーのNASシステムでOpenMediaVaultというのがあるらしいので見に行く。

https://www.openmediavault.org/

これは使えるかも。かなり軽量な様子。

しかし、改めてうちで使わず残っているPCを確認したら、スペックが、市販のNASと比べても貧相過ぎる。使う気になれない。つまり、使いでがありそうなPCを買わないといけない。

買うのか作るのか、、、

とか思っていたら、HS-264が8万円台で売っていた。

思わず、ぽちってしまった。

なんでやねん。

長くなったので、今回はこのぐらいにする。まだまだ先は長い。

Aug 12, 2018

USB電源用のDCノイズフィルターを作ってみた

7月は岡山も水害があり、仕事の同僚が被災したりして、どうにもブログを書くとかいう気分になれなかった。他にもいろいろあった。

でも、なんとなく最近になってぼちぼちでも再開しようかという気持ちになれたので、書いていこうと思う。

タイトルにあるように、USB電源用のノイズフィルターを自作してみた。

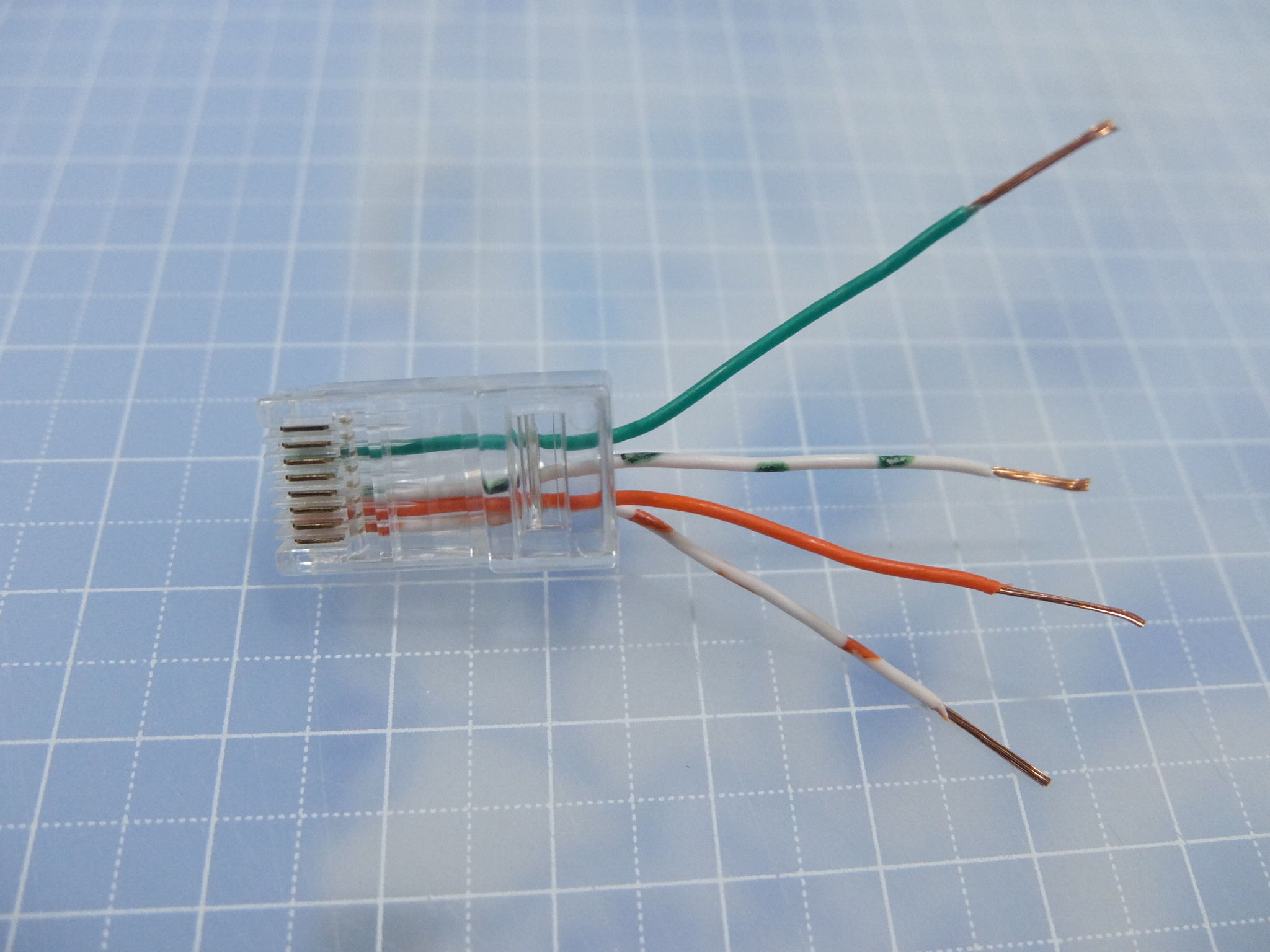

自作と言うのは恥ずかしいぐらいのもので、半田付けしたから自作、みたいな。例によってGNDと+をキャパシタで繋いだだけで、何Hzのノイズを狙ってとか考えもなく、あわよくば高周波を減らせたらいいや、手元にある部品を使って様子を見よう、で作ってしまったようなものである。うちにあるのはそんなのばっかりだ。

オスメスのusb端子はウェブ通販で購入。メス端子のほうに基盤がついていて、オス端子を半田付する。キャパシタは地元の部品屋で購入した0.027μF。

半田付の固定だけでは強度が心許無いので、写真の状態の後、ヒートガンで固めている。

うちのras piに使っているusb電源は、いくつか変遷した後、現在はELECOMのAVA-ACU01という小物になっている。白地に顔が付いたバージョンで、ゆるキャラ系だ。1個500円で売られていたものを複数まとめ買いして携帯の充電に使ったりしていたんだけど、試してみたら意外にいいんじゃないかな、ということでオーディオに使うようになったのだ。

いいといったって、オーディオ用の電源などは試してないので、ほんとうはiPowerとかのほうがいいんだろうなあ、などと思ってるんだけど、3つ買ったら2万円になるし、ちょっと手持ちの部品を試してみてから検討してもいいかな、ということで、やってみた。

結果は、意外にいいような。

音が滑らかになり奥行が出て、微かにまとわりついていたギラつきが消えて音色がより分かりやすくなった。

まだ改善の余地があったと比べて気付いた。

以前からときどき試聴に使っているエネスクのルーマニア狂詩曲2番とか、1年前よりもずっと聴きやすく美しく鳴るようになってきているんだけど、さらに気持ちよく鳴るようになった。

ロック音源の関係で驚いたことは、THe Whoの「Live at Leeds」を聴けるようになったということ。

聴けるってどういうことかというと、僕はこのCD音源を学生のころに購入して、あんまりにも音が悪いと思って聴き通せず中古屋に売った(他の物を買う元手にしないといけないので)という経緯があるのだ。ノイズっぽいし籠っていて精彩を欠くという再生音。ただ、当時のオーディオシステムはトータル数万円のシスコンで、スピーカーは16cm?フルレンジ?にプラスチック製で直径1cmのドームツイーターが付いていて、ツイーターの傍に耳を近づけても音が聞こえなかった。マイルスのトランペットとコルトレーンのサックスを聴き分けられないという代物だった。

しかしその後、これを持っていないというのはロックファンとしていかがなものかという気持ちに負けて、再購入したのである。その後、システムが変わっても良い音だと思ったことは全くなかったし、そもそもパッケージにノイズなんかは気にするなという旨のコメントが予め書かれているのである。最後まで聴き通した記憶が無い。

その音源が、あろうことかTAS Super LP Listに載っているのである。

http://www.theabsolutesound.com/articles/2018-tas-super-lp-list/

まあ、リマスターで再発のアナログ盤なので、初期CDとは別物だろうけど。

しかし、どこにか優秀録音の片鱗があるのかもしれない、聴いてみないといけないと思って聴いてみたら、なんと、意外に聴けるのだ。パチパチノイズが入っている(8794年のCDでリマスター前のものだ。リマスター後は消えている)けど、ロック演奏の生々しさは、確かに音源に記録されていて、最初から最後まで感動を持って聴き通せたのである。

リマスターCDはどうなのよと思って入手したらノイズが消えていて、初期CDより聴きやすくなっている。音が明るいというのかな。ただ何というのか、、、Live at Leedsってなんだか、ヘビーな初期CDのほうが自分には馴染む気がする。好みだろう。

しかしなるほど、名盤とされるだけのことはあるんだこれはと、ロック聴きだして35年でようやく理解するに至った。

TAS Super LP Listはアナログ音源なんだけど、CDでもいいかと思って最近は参考にしている。

ポピュラー系にはLive at Leedsのように意外な音源もアップされていて、どう料理するか考えろというリストなのかなこれは、と思うようになった。

そんなこんなで、電源アダプターのDCラインというのは対策しやすいのかな?と思って、fireface UCXのDC入力プラグに、上記のフィルターと似たような構造のアダプターを作って噛ませてみた。どうだったかというと、こっちは全く駄目で、再生音がこもり覇気がなくなってしまった。

ひとつ覚えではやはり無理みたいだ。

こっちのほうこそiPowerを使ったほうがいいのかな、、、

UCXの電源といえば、1年も前になるかもしれないけど、楽器店で電源アダプターを注文しようとしたことがある。楽器用のものを流用して音質アップを図ろうとしたのだ。受付でにこやかにどういったご要件でしょうか、と尋ねてくるお姉さんに、これこれの代替品の電源アダプターが欲しいんですがと切り出したところ、たちまちお姉さんの表情がかき曇った。そして、何を言われたかは全く覚えていないのだけど、対応できない理由について、なんでそんな顔して話す必要があるのかというような、苦虫をかみ潰したような、親の仇を見るかのような表情で話すのである。こちらは平静を装いながら、いや、難しいんならよろしいんです、、、と精一杯の応答を絞り出したのだった。

いったい、何があったんだろう。

オーディオで気になることは他にもいろいろとあるんだけど、まず、alsaがバージョンアップしてaplayで扱えるサンプリング周波数が上がったこと。

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Detailed_changes_v1.1.5_v1.1.6

aplay: Adjust sample rate limits to support newer hardware

There are number of devices that support up to 384 kHz sampling rate and some devices up to 768 kHz sampling rate. This patch increases sanity check limit to 768k in order to support testing of such hardware.

しかし、まだpiCoreには移植されてないんだよね。自分でコンパイルも試みたけど難しい、、、

まあ、使えるようになるまで待とうかと。

これが使えるようになれば、384kHzとか768kHzにアップサンプリングしたPCM音源をPPAPで鳴らすことが出来るかもしれない。

768kHzが使えるDACがCHORDとかRMEから発売されている。

こういうのに入力したらどんな音が出るだろうと思うんだけど、、、

これらのDACは、MQAに対応していない。RMEとかサイトでMQAを推してるのに対応してない。

フィルターとかクロックとかで高度な技術を使っている分だけ、対応に時間がかかるというのはあるんだろうか。

どうしようかなと。

MQAは、誰も言わないみたいだけど、僕が勝手に考えてるのは、見当違いかもしれないけど、PCMよりもジッターの影響を受け難いのではないか、ということ。

つまりノイズ管理やクロック精度の重要性が低くなり、デジタルオーディオの一番厄介な部分の労力が減ることになり、かなり気楽に構えていても安定して良い音が得られるようになる、のではないかと、思ってるのだけど。

あちこちの説明を読むと、PCMには出来ないところに踏み込んだ技術のようだ。

過去のCD導入の時は音がいいと言われながら違ったし、ハイレゾも音がいいと言われながらそうなの?という感じだし、今回は、確かに音がいいと言われながら普及するといいなあと思っている。

でも僕自身、試聴機会がないので、なんとかならないかな、と思っている。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

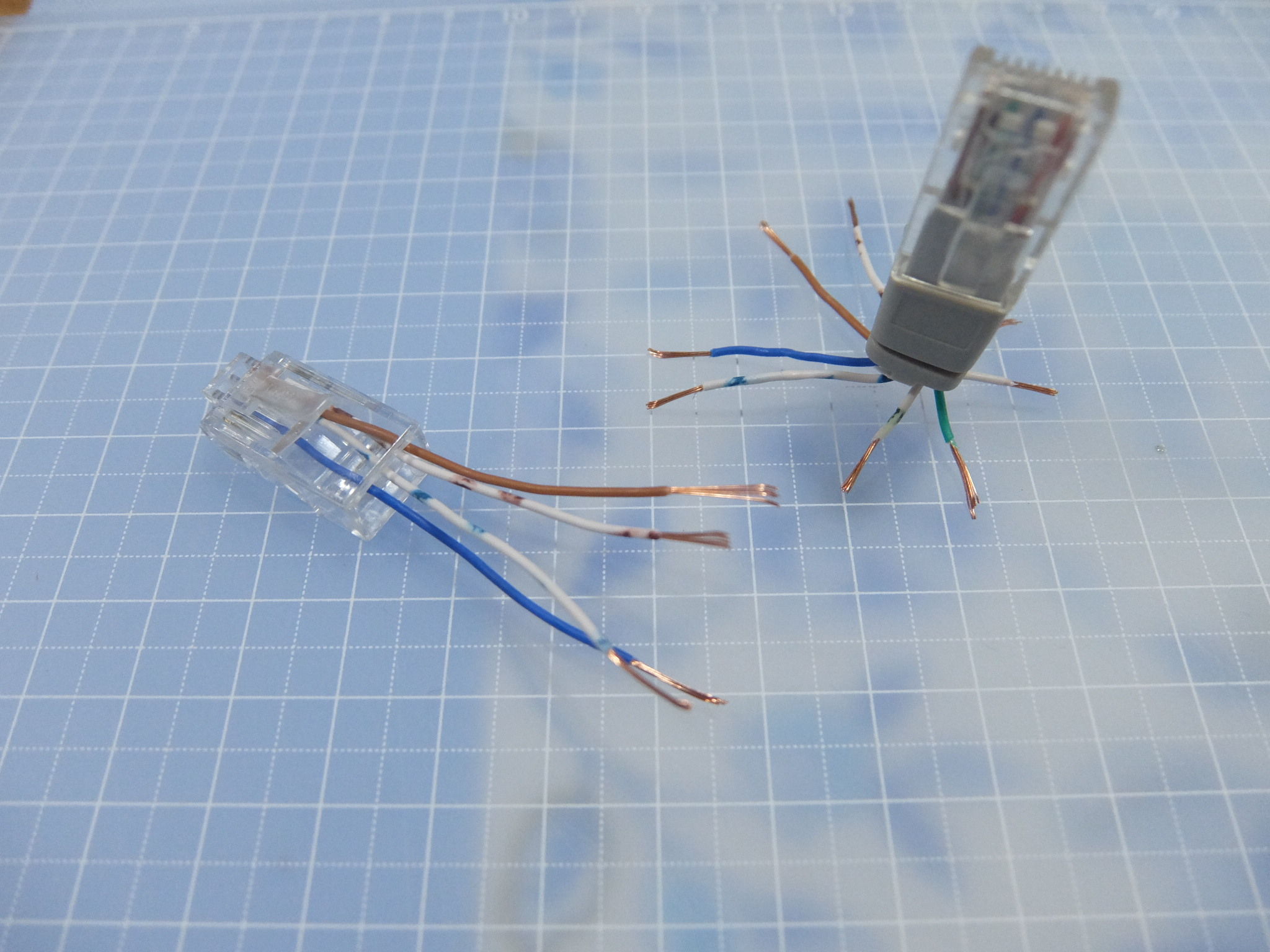

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Sep 26, 2017

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

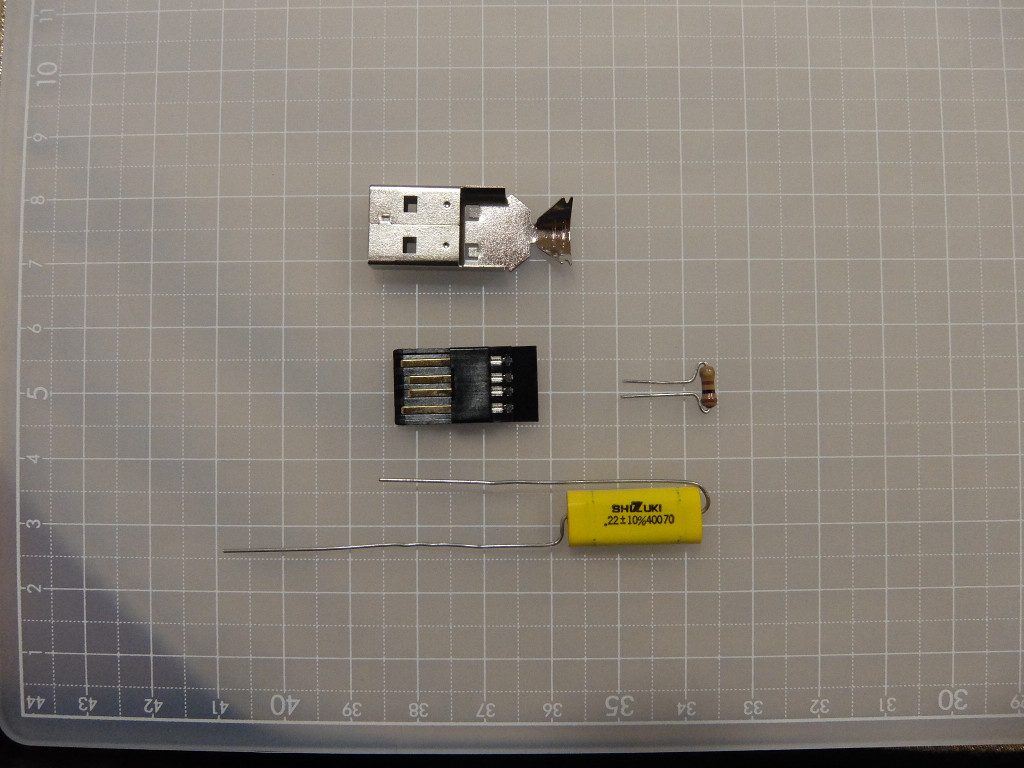

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。