Current filter: »lan« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Jul 22, 2023

LAN ネットワークを見直してみる

前回のエントリーで、システム構成図をアップした。

そこでも書いたけど、上流はゴチャゴチャして整理がついていない。

今回は、家庭内LANの構成を図にしてみた。以前にも作ったことがあるけど、そのときには描いてない部分も書き込んでみている。

追記。

せっかく作った図ではあったんだけど、ONUをOMUと書き間違えている。直すのも面倒なのでこのままにする。

6月下旬の時点で上図のような構成。

黄色がノートPC。紫枠がボードPC。緑枠がNAS。白がスイッチングハブ。グレイがその他のサーバー(DHCP、AP。スイッチングハブと兼用だ)。

なんでこうなってんの、という感じに建て増しの跡がある構成図だ。

ネットワーク上のノイズはオーディオに悪影響がある。今回、問題と思われる場所に手を入れていくことにした。

まず、5GHzで動いているAP。

これは、最初に動かしていたAP(AtermWG300HP)に接続エラーが多かったのを、接続が集中しているせいかもと考えて追加した物だ。

それで状況が改善した印象はなかったが、せっかくあるのだからと使っていた。

こんなところにシステム構成上重要なmpdサーバーが繋がっているのは、置き場が他に確保できなかったからだ。APはノイズ源なので音に影響するかもしれない。

実際のところ、5GHz APは近くにしか電波が届きにくくて使いにくく、いらないと判断し止めることにする。理由は分からないが、エラーもなくなってることだし。

更に、敢えて機能が多い機械であるATERM-16E2EDを此所に使う必然性はないので、NETGEAR GS105に替えて、接続の配置も変える。

音は、変更していくに連れて改善したように思う。ベールがはがれていくような感じ。

しかし、ブラインドで聴き分けるのは難しいかもしれない。

次に、mpdサーバーで処理されたデータ信号がOMUONU、DHCPサーバー(ノイズ源)であるPR-500MIを通るのは良くないのではないか、ということで、3通り接続を変えて試してみた。

ストリーミングの音楽データは、ウェブからPR-500MI、Daphile、PR-500MI、mpdサーバーであるHP PB 450G9、と流れて処理される。

そこから、GS105E、PPAP Back End、と流れていく。

3番目の接続は、ProBook 450G9で処理された信号がPPAP Back Endに向かう際にPR-500MIを通らないのでノイズの悪影響が少なく音がいいのではないか、と予想したのだけど、1番目と変わらない感じ。

意外なことに、信号がPR-500MIを通る2番目が一番良かった。

耳のいい人だったらブラインドでも区別出来るかもしれない。

2番目と1、3番目で何が違うかといえば、NETGEAR GS105Eに繋がっているLANケーブルが2つか3つか、ということだ。

ハブの負担が少ないことに意味がある、のかな、、、

次は、PPAP back-endの近くに音源用のNASが2台あるのがどうなのかと。

これも置き場の確保が難しくて現在の場所に置いてある。

外してみたら音は良くなるのかどうか。

単純に、LANケーブルを外して接続を切って聴き比べた。音源はストリーミングのDeezer HiFiを使った。

これは、意外に差が出なかった。違うような違わないような、、、

NASを移動できる場所もないので、このままで様子を見ることにした。

そういうわけで、現在は下図のような接続になっている。

大して変わっちゃいないが。

あれこれ試みる前と後で、ベールが1枚ぐらい剥がれたぐらいの違いはあるような気がする。

今すぐにできるところはこんなところか。整理がついたとは言いにくいけど、マシになってはいると思う。

Jul 31, 2021

ネットワーク上のサーバー運用を再考する

世の中はオリンピックで盛り上がっている。

何よりも大過なく終わっていただくこと(中止含む)を祈るばかりだが、非常に危うい。

パラリンピックはやるんだろうか。

コロナ禍は各自で身を守るしかないのだろう。医療崩壊のリスクが高い今、感染回避を心掛けるのみならず、可能な限り身辺安全を確保し病院のお世話になるような怪我や体調悪化を回避する必要がある。頑張ろう。

以前に「mpdでCD再生に対応する」というエントリーを挙げたことがある。

テスト用システムのhp Elitebook 820G2で設定したままになっていて、時々、CDを鳴らすのに使っていた。

820G2につないだUSB-DVDドライブでCDのデータを読み込み、768kHzにアップサンプリングする。PPAPフロント機能でLAN経由でメインシステムのPPAPバックエンドにデータを送る。これで、メインシステムでCDを聴くことが出来る。

そうこうするうちに、気付いたことがある。

昔、オーディオ用のLANネットワークを100Base-Tで組んでいた頃、700kHz台にアップサンプリングしたデータと768kHzのハイレゾファイルのデータを転送出来なかった経験がある。

当時はFX-08miniを使っていた。FX-08miniは音がいいスマートハブだけど通信速度は100Base-Tだ。768/32では音が途切れて使えなくなったので、ハブを替えて、768/32のデータが通る回線は1000Base-Tでつないで、以降は問題なく音声再生できるようになった。

そうした経験から、768kHzのPCMデータを100Base-Tで転送することは出来ないと思っていた。

しかし現在、テスト系の820G2とPPAPバックエンド(apu2)の間には一部、FX-08miniを使っていて100Base-Tの区感がある。それにも関わらずデータの転送が出来ている。

現在のPCオーディオのLANネットワークを図にしてみた。

以前のアップした図にテストシステムの820G2も描き加えて整理している。820G2はメインシステムからはかなり離れたところ、Daphileサーバーとして運用しているCompaq 6730bの隣に置いてある。

さて、どういうことだろう、、、

バックエンド直前のハブが1000Base-Tである必要があるのか?と思って、試しにADI-2 DAC直前のFXG-05RPTを外してFX-08miniに替えてみたところ、問題なく音が出る。これは違う、、、

他に考えられることといえば、以前と変わっているのは普段使いのノートPCのスペックが上がっていること。Compaq 6730bから、Probook 450G3に替えている。オーディオシステムから遠く離れた場所につないだPCでも、負荷が大きくなると音に悪影響がある。しかし、それが原因で768/32が100Base-Tで通るようになるというのは、考え難いかな、どうだろう、、、

以前から感じていたんだけど、テストシステムで再生するCDの音が意外に良い気がする。DVDドライブでガンガンCDが回っているからノイズだらけなはずなのに、音は悪くない気がするのだ。

音がいいと感じるのは、テストシステムのアップサンプリングサーバー(820G2)がPPAPバックエンドから離れているからではないのか。加えてテストシステム、Daphileサーバーの電源と、PPAPバックエンドを含むメインシステムの電源は、分電盤上で分離されている。820G2のノイズはメインシステムに伝わりにくいかもしれない。

Daphileで聴いているときはどうなのか。

このときはDaphileから44.1/16のデータを、PPAPバックエンドのすぐ傍にあるPPAPフロント兼アップサンプリングサーバー(2570p)に送ってアップサンプリングしている。つまり、バックエンドにノイズの影響が及びやすい場所でアップサンプリングしていることになる。

テスト系とメインシステム系、どちらサーバーのほうが音がいいのか。そもそもサーバーに使っている機種が違うので単純に比較できない面もあるけど、比べてみた。

ブラインドでは、まず分からないと思う。

しかし繰り返し切り替えて比較したら、テスト系の方が僅かに音がいいのが分かる。雑味が少ないのだ。

これは僅差でも戻れない差異か、と思いながらテスト系を継続して使っていたら、普段の日常的用途に使っているノート(450G3)を操作したときに音が途切れることが時々あった。

テスト系と450G3は電源タップを共有している。

アップサンプリングサーバーをノイズが多い環境に置くのは望ましくないということか。

こういう場合、経験的には暫く使ううちに不具合が増えて上手くいかなくなっていくことが多いように思う。

そこで、メイン系アップサンプリングサーバー(2570p)をつなぐハブを変えてみた。

FX-08miniでつないでいる場所よりPPAPバックエンド側のGS105Eにつないでいたのを、手前のLSW4-GT-8NSのところに持ってきた。

これまでバックエンド側に置いていたのは768/32の信号は100Base-Tを越えられないと思っていたからで、伝送できて越えられると分かったからにはバックエンドの近くににつなぐ必然性はない、という判断だ。

音の違いは、テスト系を使った時より少ない。しかし極めて僅差だが、良いような気がする。

普段使いの450G3であれこれしていても、音は途切れない、かな?

と思っていたら、再生音が途切れるようになってきた。

Daphileを再起動したら一旦は落ち着いた。しかし以前には無かったことであり、結局は768/32で100Base-Tを通すのは難しいということになるのだろうか。100Base-Tで768/32を通すのは、送信側にも負担になるのだろうか。Daphileは44.1/16を送信しているだけなのだけど、受信側が上手く動いてなかったら送信側にも負担は生じるかもしれない。

それとも、他に原因が?、、、

取り敢えず、2570pをつなぐハブを変更前のGS105Eに戻して様子を見る、、また音が途切れる。

Deezer、休日は人気がある曲はつながりにくいのか?、、、

Daphileサーバーの6730bの温度を確認したら80℃以上と。

熱すぎる(Daphileはウェブブラウザインターフェイスからサーバー温度を確認できるのだ)。

一旦シャットダウン、本棚の下から引っ張り出す。

使っていない内蔵HDDが熱くなっている。これが原因ではないとは思うが取り敢えず外す。ついでにメモリも4x2GBだったのを1枚に減らす。風通しが良くなったら違うかもしれない。DVDドライブは使ってないのでbiosで止める。

置き方も変えてみる。底板が熱くなりやすいので上下を逆さまにセッティングしてみた。多少は冷えやすくなるんじゃないだろうか。

本来、加熱するから冷やすじゃなくて加熱しないように使うべきだと思うが、仕方ない。

家庭内LANの状況とか、Deezer側の状況?とか、なんだかいろんな要素が複合的に作用しているようだ。

その後、サーバーの温度が安定したので、再び2570pをLSW4につないで様子をみているけど、、、どうだろうな、、、

そんな感じであれこれやっていく中で、音の比較もしてきている。

うちではCDリッピング音源をNASに置いているんだけど、Deezerにも同等の音源がある場合、6通りの再生方法が考えられる。

以下の通り。

- 1)NAS音源 > 2570p > apu2

- 2)NAS音源 > Daphile > 2570p > apu2

- 3)Deezer > Daphile > 2570p > apu2

- 4)NAS音源 > 820G2 > apu2

- 5)NAS音源 > Daphile > 820G2 > apu2

- 6)Deezer > Daphile > 820G2 > apu2

比較したところ、3)は他と比べたら良くない。

1)5)6)は若干の音色の違いはあるようだが、ほぼ同等だと思う。

難しいのは2)で、差があるようで無いようで、明確に言いにくい。

一番いいのは、4)だ。

3)< 2)≦ 1、5、6)< 4)、こんな感じ。

テスト系で鳴らしたCDの音が良いと感じたのは、順当だったということらしい。

サーバーを何処に置くかよりも、サーバーに使っているハードの違いのほうが影響が大きい可能性もある。

今後、確認していきたい。

もう一点気になってきたことが。

以前は、PPAPバックエンドが2台あって、USB DACへの出力切り替えは使用するバックエンドをssh経由で切り替えることで変更するようになっていた。しかし、それが面倒な時には物理的にUSBケーブルの抜き差しで切り替えることがあった。それどころか、いつの間にか切り替えに便利なようにUSBケーブルに中継アダプターが入っている。

こんなことをして音質に影響があるかと思ったら、特に問題を感じない。

だったら、ケーブル抜き差しの切り替えでいいんじゃないか、と。

どうせ上流を切り替えたら下流もXLRケーブルやアンプセレクターなど切り替える必要があるので、手間としては大して変わらない。

そうなると、apu2を1台に出来る。ノイズ源を1つ減らすことが出来る。

現在、ADI-2 DACにつながっているapu2d4の前にはFXG-05RPTを入れている。過去の経験からは、ここに音の良いハブ1台をかませたほうがいい。所謂ハブのカスケード接続だ。

Pegasusにつながるapu2c4のほうは、これが入っていない。

前述の100Base-T伝送の関連で一時、FXG-05RPTをFX-08miniに戻してみたんだけど、ウォーミングアップが足りないせいかLANターミネーターを刺してなかったせいか理由は分からないが、音質が低下した。以前には散々聴き比べてFXG-05RPTにしたけど、今回は差が大きいと感じたのだ。

2台のapu2の条件を合わせようとするならFXG-05RPTをもう1台購入する必要がある。しかし今購入するなら以前の倍の価格で売っている。というか、前に買った時が安売りだったのだ。

apu2を1台にするなら追加購入を考える必要はなくなる。

そういうわけで、apu2を1台にした。

余ったapu2でDaphileを運用するというのも考えられるかと思う。

現状、そんな感じで細々したところを弄っているけど、取り組みは気まぐれな感じなので、セッティングが確定して落ち着くにはもうしばらく時間がかかりそうだ。

Oct 23, 2019

LANに機械をつなぐということについて

前回のエントリーアップで一息ついてベートーベンのピアノソナタなど聴いていたところ、どうもおかしい。

なんだか、こもった音がする。

スピードがなくて埃っぽい。

思い当たる原因は、新たにLANに継がって起動しているapu2d4。

シャットダウンして暫くして(1分ぐらいで?)、失われていた音が戻ってきた。

なんとしたもんかね、、、700kHz台ともなれば少々のことでは音質変わらんのじゃないかと前々回のエントリーで書いたけど、さっそく怪しくなってきたよ。

ひょっとしてDSDファイルぐらいのサンプリング周波数になってきたら影響が少なくなるんだろうか。

apu2d4が家庭内LANに継がる前は、こんな悪影響は無かったように思うのだ。つまり、LANケーブルは継がっているけどipアドレスがなくて、シリアル接続であれこれと操作していた段階では、音質の劣化に気付かなかった。ipアドレスが振られシリアルケーブルを外した後で、劣化に気付いた。

これはノイズ源ということなのか、イーサネットハブへの負担なのか、、、

うちの家庭内LANネットワークを図にしてみる。

音の変化に気付いた時点では、図の表示だと「Hub 2」のGS105Eにd4を繋いでいた。

DACに繋がっているc4から2つめのハブで、少し離れたところにある。

これを外して、c4の傍のハブ、「Hub 3」のFX08-miniに継ぎ変えて起動。

かなり音が劣化する。シャットダウンすると、今度は意外にもすぐに改善する。10秒ぐらいだろうか。影響の度合いはd4がLANのどこに刺さっているかよって違うようだ。

次にLANに継がらないように設定した(つまりipアドレスが割り振られない)tiny coreで、d4を起動してみる。、、

音は劣化しない、かな。微妙だ。

次にd4を少し遠くに持って行ってみる。「Hub 1」、LSW4-GT-8NSにd4をつないで起動、、、

あんまり影響がない?、、、いや、少し劣化してるのかな、、、明確には分からない。d4をシャットダウンしてみても、変化ははっきりしない。

どうも、c4に近いところに繋がっていたら影響が大きく変化も早いような。

遠く離したところに継いだほうが影響が少ない。

ちょっと整理。

LANケーブルが繋がっていても単にd4が起動しているだけなら影響は少ない。ipアドレスが振られネットワークに繋がることで音質が悪化する。

つまり、単純なPCの電気的ノイズの影響ではなく、ネットワーク上で認識されることが大きな悪化につながるのかな。

ネットワーク上に複数のハブがあるんだけど、どのハブにd4を継ぐかによって悪化の程度が異なる。

DACに繋がっているc4の近くのハブだと影響が大きい。遠くのハブだと影響は小さくなる。

ネットワーク全体に影響は及ぶのだろうけど、c4から遠くに継いだほうが、d4のノイズが他からのノイズに埋もれたり減衰したりて目立たなくなる、と考えていいのかな。ことはd4だけの話で済むことではなく、他の機械もネットワーク上のノイズ元であり、c4に影響を与えているのだろう。それらを極力、c4から離すほうがいいということだろうか。

一方、そんなこんなとは関係ないところでFX08-miniの代替機はないかと思っていた。

というのは、現在「Hub 3」の場所で使っているFX08-miniは、100Base-Tなので700kHz台のPPAPに対応出来ないのだ。将来的に700kHz以上でPPAPを試みるとなると、データ量が多過ぎて100Base-Tでは音が途切れてしまう。1000Base-Tで使える良質なハブが必要なのだ。

apu2なんだから直結したらいいじゃないかって?、それはそうなんだけどね。

世の中には音が良いハブというのがあって、FX08-mini、FX05-miniは定評がある。

以前、Hub 3のFX08-miniをGS105Eに置き換えてみた事があったんだけど、音質劣化があって結局はFX08-miniに戻したという経緯がある。

GS105Eも悪いハブではないらしいんだけど、スマートなハブなんだよね。ハブ自体にipアドレスが割り振られてウェブブラウザからアクセスしてあれこれ設定を弄ることが出来る。つまり多くの機能が動いている機械であり、それだけ負荷やノイズが多いということで、FX08-miniに比べたら分が悪いということなんだろう。

オーディオ用ということならM12 SWITCH IE GOLDみたいな強力なのとかJS PC AudioのHFS1150(今見たら売り切れみたい)みたいな専用ハブもあるようだけど、うちではプアオーディオなりの工夫で何とかできるものならしたい。

そんな感じでPLANEXのサイトを見ていて、ちょっと変わったハブがあるのに気付いた。

Gigabitリピーターハブ、FXG-05RPTだ。

https://www.planex.co.jp/products/fxg-05rpt/

リピーターハブというのは昔はバカハブ(ひどい呼び名だねえ)と言われていたハブで、今ではほとんど生産されていない。

しかし、更なる昔にはハブといえばリピーターハブのことだった。現在、主に使われているハブはスイッチングハブというもので、データの送信先をMACアドレスでチェックして、どのポートに転送するかを分別して送り出している。リピーターハブはそんなことはしない。全ての送り先にデータを送り込み(つまりデータをコピー複製して送るんだと思う訂正。複製とかではなく、同じ信号を複数のポートに送るらしい。考えてみたら簡単に出来そうだ)、送られた先で受け取るかどうかを判断する、という仕組みらしい。

接続している機器が多くなりテータ量が増えるとネットワーク上がデータで飽和して不具合を生じるようなこともあって、スイッチングハブが安価に入手できるようになった現在、日常的には全く使われなくなった。しかし今でもネットワークの検査用にエンジニアが使うことがあるらしく、持ってる人は持ってるというような機械なのだそうだ。

リピーターハブは、スイッチングハブよりも仕事が少ないはず。

オーディオに使った場合、音が違うのではないか。

でも、普段使いの家庭内LANでは、むしろ使えない機械だよね、、、

中古でリピーターハブって売ってないかと探したけど、見当たらない。新品で買うしかないんだな、、、

音がいいとは限らないよな、、、

そもそも、700kHz以上でPPAPに使えるの?、、

そんなこんなで、通販で購入することになった。

しかし注文した後で5ちゃんねるの書き込みで知ったのだけど、FXG-05RPTは本当の意味でのリピーターハブではなく「リピーター機能」を持っているハブということらしい。正体はスイッチングハブということらしいのだけど、スイッチングハブとしての機能はないようだ。

まあ、使ってみるさ。

そういえば、無線LANで使われているのはリピーターだ。訂正。リピーターは信号を強化して遠くに送る装置のことなので全く意味が違ってしまうことに気付いた。無線LANでの送信はリピーターハブによる送信と似ている、とでも言い直せばいいのかな、、、

電波で送信するので、MACアドレスで送信元を選択することはできない。受信側で選択して自分宛てのデータを拾っている。無線で継ぐ方が音がいいという話がどこかにあったが、どうなんだろう。

とかなんとか考えてるうちに現物が到着。使ってみた。

上の図の「Hub 3」に使用。

付属のACアダプターはFX08-miniと共通で、そういう意味で簡単にセッティングが出来た。

1000Base-T用の自作LANターミネーターを2本刺して、1つポートが空いている状態。

音は、、、これは、少なくとも悪くない。

つうか、繋いで音が出た瞬間に悪くないと思える時点で、これは期待していいだろう?

暫くの間、ウォームアップしてどうなのか使ってみよう。、、と思ってるうちに、更によくなってる気がする。

やばい。

即断は危険。もう暫く様子をみる。

遅くなったけど、12月21日、追記

何回かハブを付け替えては比較してきたんだけど、現在、FX08-miniからFXG-05RPTに変更している。

どちらの音がいいかというのは、明確には言えないんだけど、印象としては同等。ただ、FX08-miniは大人しくFXG-05RPTのほうが押しが強い音が出る。

比較の条件・状況は、ともにつなぐ機器は2つで片方はPCトラポのapu2、もう片方は他のスイッチングハブを介してネットワークにつながる。空いているポートは全てlanターミネータで塞ぐ。FX08-miniはDMJ-100BTを上流下流ともに使用、FXG-05RPTは1000Base-Tなので使わない。という感じ。

いずれ700kHz台でPPAP運用するつもりなので1000Base-Tは必要になる。FXG-05RPTの音質が悪くないという結果を踏まえて、使うことにしたということ。以上、報告だ。

話は変わるけど、Tiny CorePure-64 10.1へのmpdインストールに手を焼いている。

mpd v0.21は、ようようインストール出来たかと思ってOSを再起動したら、なぜかmpdを起動できない。これは一体どうしたものかと思っている。インストールの手法が以前とはかなり違っている。

v0.20は、なんとかなりそうかな、、、いったんv0.21を諦めて、取り組んでいるところ。

こんなに梃子摺るとは思わなかった。無理せずにやっていこう。

Jun 30, 2018

ようやくNASを追加した

デジタルオーディオはノイズとの戦いということで、いろいろ些細な変化で音が変わる。

アナログの場合はノイズや歪みも味のうちという場面があるけど、デジタルだと悪化要因にしかならない。

先日は、イーサネットハブを外したら音が変わるという、デジタルオーディオをやっている人間にとってはよくあるあるある状況に陥って、もとに戻してみたりしてるのだけど、戻してみても精彩を欠く。

何が原因だろうとしばらく悩んだけど、LANターミネーターが足りないから端子だけ差しておけばいいか、と思って刺していたLANケーブル端子(ターミネーターに加工前で、端子に10cm足らずのケーブルが付いている。抵抗が足りなくて製作が滞っているのだ)が怪しいと思い至り、外してみたら音が戻った。

10cmのケーブル端がノイズを拾っていた?ということらしい?

もしかしたら、僕が知らないだけでよくあることなのかもしれないけど、やはり体験すると感心するやらあきれるやらで、いろいろと細かいことだよな、と思う。

音がいいのはいいんだけど、敏感すぎるのも扱いにくいよなあ、と思う事がある。

昨日と今日で、なんとなく違うのだ。

気圧のせいやら電圧のせいやら、よく分からない。

好きでめんどくさいことしてるんだから誰にも同情されんだろうけど、もうちょっと大雑把にやれないかなとか思ったり。

まあ、そうもいかないのは分かってるんだけどさ。

6月20日現在、下図のような感じで継いでいる(変更追記。文章の流れで、図の位置を上に上げた)。

先日外したハブというのはFX08-mini(hub 5)で、以前は数を継げるほど音が良くなるハブと言われていた。うちでも3台までは継げてみたことがあるけど、まあ2台でいいかということで減らして、最近は1台だけPPAPのフロントとバックエンドの間に挟んでいた。

ふと、なくてもいいんじゃないの?と思って外したら、思わしくなかったのだ。

このハブは、何をしているんだろうという。

ないならないで精彩を欠くので、デジタル信号の打ち直しとか安定化とか、そういうことをしてるんだろうと思う。

一方で、端子に刺さったケーブルは悪化要因にもなるのだ。切れ端で悪化するなら、ケーブルそのものも悪化要因になる可能性はあるのかな。

音が精彩を欠いたのは、ハブを外したからじゃなくてケーブルが違ったからかもしれない。つまりハブからRas Piまでの距離が違うのだ。片やFX08-miniから50cm程度で、FX08-miniを外したらGS105Eまで1m以上と、そこそこの差があって、これが実はいけなかったんじゃないのか。とか。いや、もしかしたら、ケーブルは端をターミネートしてるかどうかのほうが影響が大きいのかもしれない。経験的に音が悪化するのはケーブル端に何もつないでいない時だ。でも、そもそもハブが違うじゃんというのもあったり。

わけが分からないね。

引きずってた案件としてNASを追加したいというのがあって。

ストレージ使用量が全容量の4分の3を超えたので、いずれ対策が必要になるのは分かっている。NASを追加するとしたらどう設定しようかというのも悩みだし、追加するとなるとハブの何処に刺すのということが出てくる。ハブ足りないから追加しようか、とか。

PCトラポからの距離はどの程度まで許容されるのか。漠然とした印象ではトラポとNASが近いに越したことはないという印象なんだけど、実際にそこはどうなのか、とか。

そんなわけで昔使っていたBaffaloのハブ(hub 2)を戻している。ここにNASやサブクライアントPC、DHCPサーバーとの連結など、ノイズ源になりそうなものをまとめてみようという考え。

サブクライアントPCは音源データをNASに送るのに使っている。普段、ncmpcppでmpdを操作してるのはwlanで継いだクライアントPCが主なんだけど、無線lanボードの通信速度が遅すぎて、ギガバイト以上のリッピングファイルやハイレゾファイルのNASへの転送には全く使う気になれないのだ。有線だと違うんだけどダイニング周りにケーブルを引き回す気になれない。サブクライアントPCは有線で継ぐことができる場所に置いている。

FX08-mini、GS105EへのLANケーブルの接続は最小限にして負荷を減らし、使わないLAN端子はOFFにしたりターミネータを刺してノイズ低減に努める。サブシステムのほうはトラポのRas pi/piCoreで384kHzまでアップサンプリングするからノイズに耐性があるはずなので、96kHz上限のメインシステムよりノイズ対策は緩い。

とか、もったいぶったことを書いているが後付けの理屈で能書きだ。

NASは型落ちのhs-251を入手して、どういう設定で継ぐか延々迷っていたんだけど、もうRAID1でいいやってことにした。

他の選択枝となると、HDD2台でRAIDを組まずに運用する方法だけど、そうなるとバックアップの管理が重要になってくる。RAID1のほうがNAS自体の耐障害性信頼度が高い分、バックアップ管理の重要度は減るんじゃないかな。RAID0とか他の組み方はデメリットが大きくて考えにくい。

RAID1だとNAS2台で運用せざるを得ないんだけど、音への影響はどうなんだろう、、、

NAS2台をマウントすることになるras piへの負担が増えるのと、ネットワーク内のノイズ源が増える。

考えてばかりいても仕方ない。

やってみよう。

ということでやってみたら、以外に音への影響は小さいのかな?

1台のときとの差を聴き取れないような。

というか、、、

NASというのは時々リブートしたほうがいいのかな、と思った。安定動作のために。

あとhs-251のほうが210よりも機械としてのスペックが高い分、スペックが高い音が出ている。これはなるほどなあと思った。

当面、これでいくことにした。

役割分担としては、hs-251がクラシックの音源、エスニックや環境音のライブ録音音源、ハイレゾ。hs-210にはロック、ジャズ、JポップなどポップミュージックのCDリッピング音源を担当してもらう。

以前は、hub 3(GS105E)に接続が集中していて、今回、NASを増やすのを機にハブを増やしている。

NASやサブクライアントPCのhub 3への接続を、新しく追加したhub 2に移してみたところ、音のほうはなんとなく落ち着いてしっとりした感じになった印象がある。クリアネスは低下していないと思うので、悪くはないだろうという判断だ。踏み込んでじっくり時間をとった試聴はしていないので、印象なんだけど。

情報量が低下しているようなら考え直さないといけないけど、たぶん大丈夫だろ。

ほんとうは、hub 3からhub 5まではハブ1台で済まそうと思えばできるんだけど、以前からの流れでは数珠繋ぎになっていた。hub 5のFX08-miniを外したら思わしくなかったというのは前述したとおり。じゃあ、hub 3とhub 4を1台にまとめたらどうなんだろうとか考えたんだけど、まとめるより分岐させることにした。

メインシステムはfireface UCX CCモードでPPAPだけど、サンプリング周波数・ビット深度を固定しないといけないので、CDリッピング音源への対応が中心になる。ハイレゾは24/96までだ(しかし今回、これが今まで以上にいい音で鳴ってる気がする。NASの力だろうか、、、)。

ハイレゾ音源は192kHz以上のもあるし、ある程度は柔軟に対応できる環境も残しておきたいし、RAM音源再生ができる環境も維持しておきたいとも思っていて。これらの機能を、とりあえずサブシステムに振り分けることにした。

そうした諸々の結果が上の図のようになっている。

どうなることかと思っていたけど、意外にもパフォーマンスは改善している。今後もこの調子でいきたいところだ。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

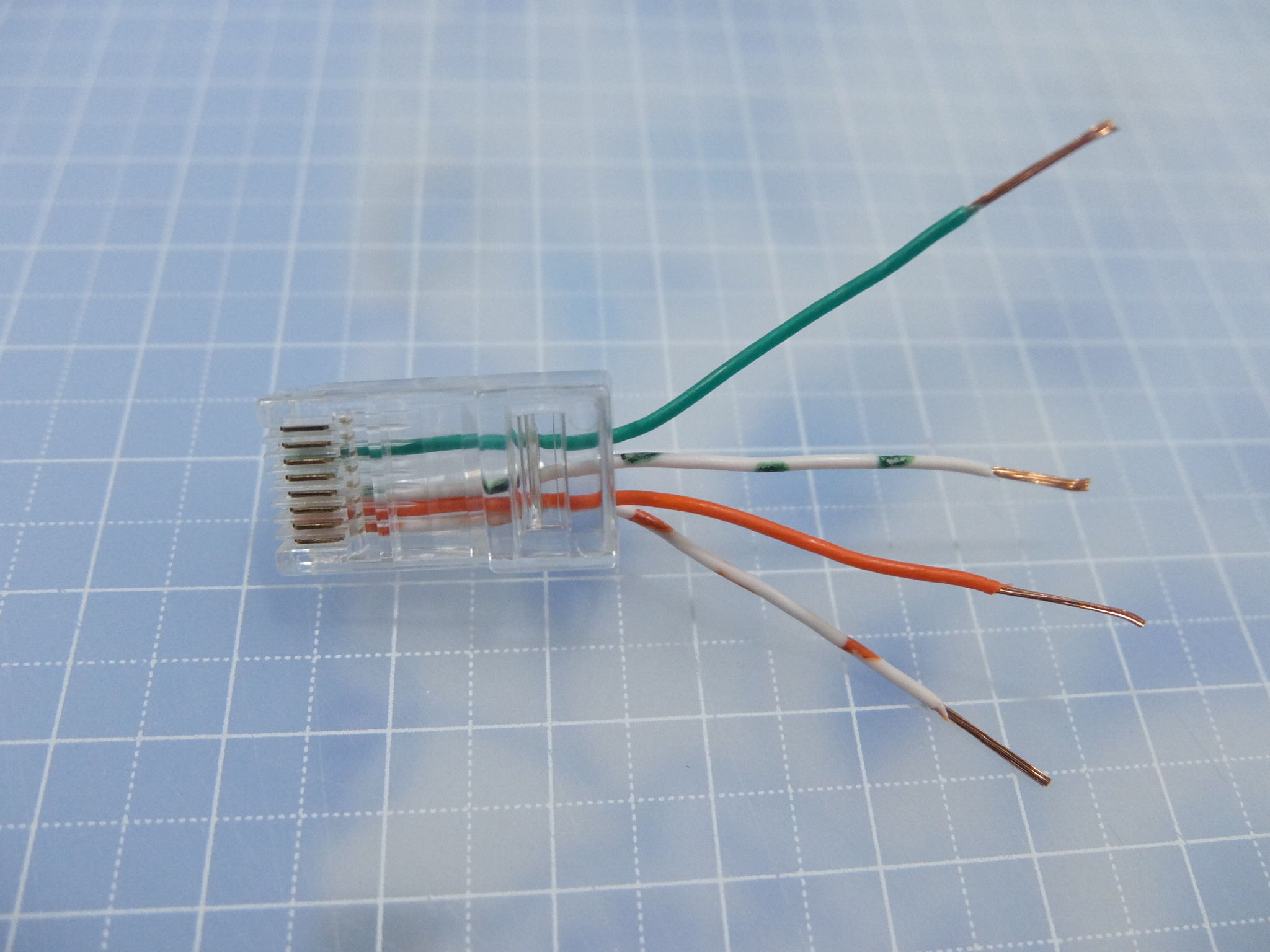

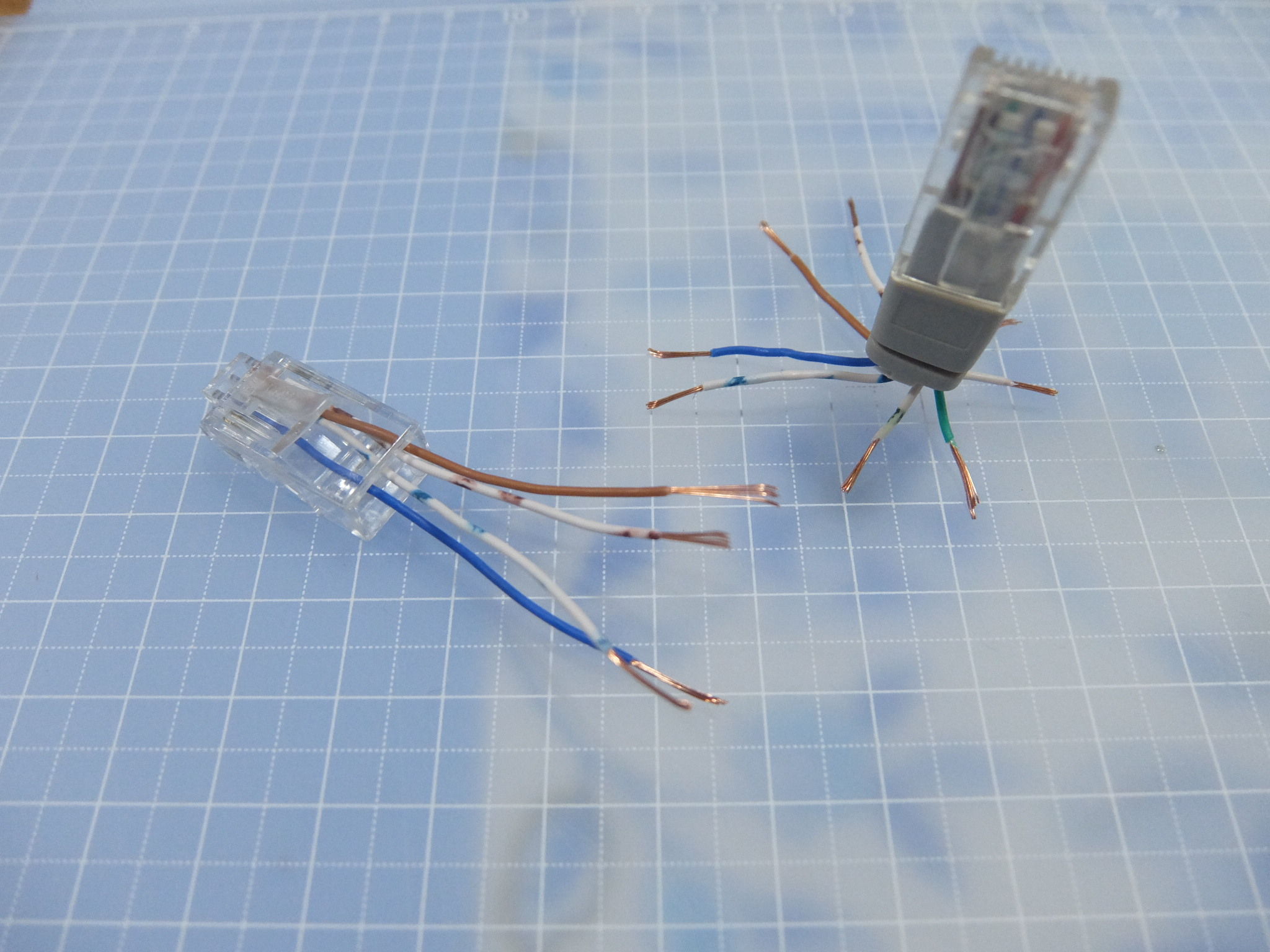

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

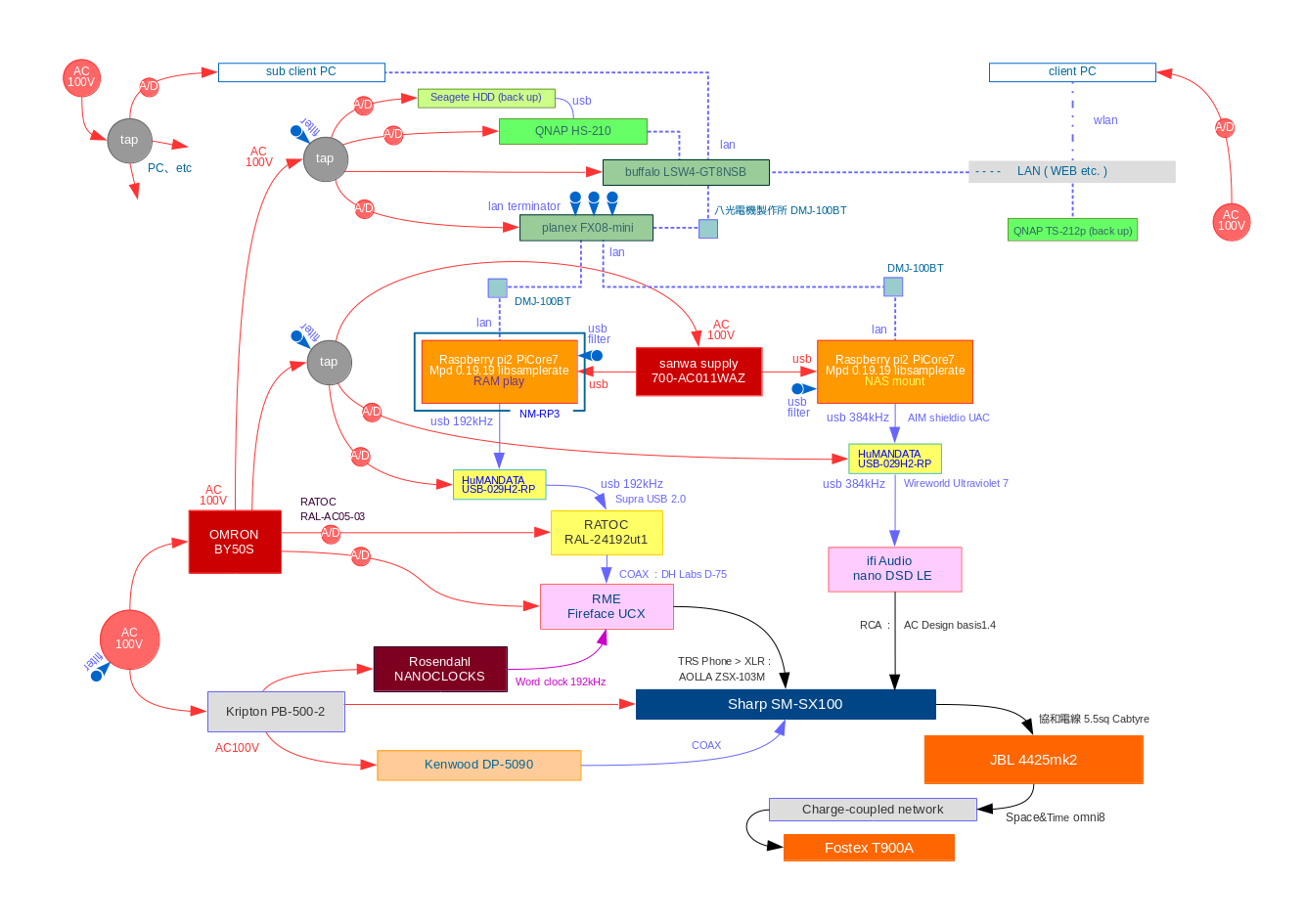

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Sep 26, 2017

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

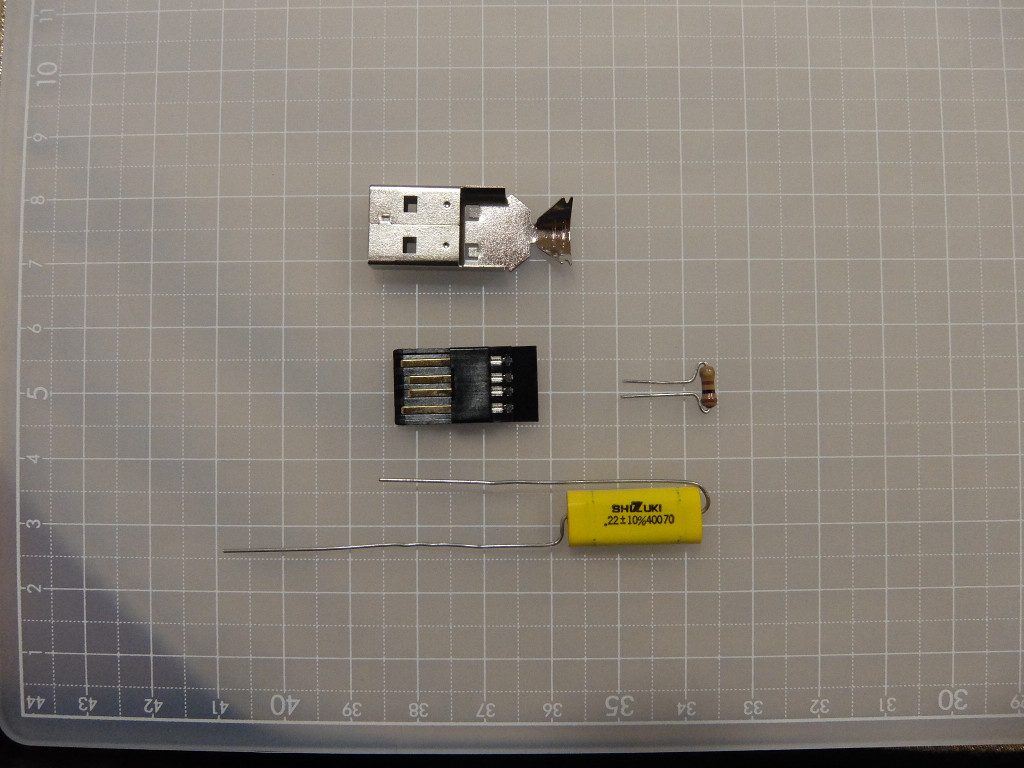

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。

Sep 11, 2014

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

Jan 01, 1970

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。

加入者網終端装置(CTU)の設定でネットワークを分割する

いくらか追記。

若干、表現の修正あり。

あと、おそらくは不正確な内容を含むのでご注意を。

9月16日、追記。

この連休はシステムをあれこれいじっていたんだけど、当初得られた変化が,その後はどうも得られない。

何故なのか考えていて思い至ったことは、CTU装置を再起動したことだ。

AirMac Expressの音飛びと格闘していた頃、iTunesの再起動で一時的にシステムが安定するということがあった。

今回の当初の変化は、CTUの再起動で何か電気的に整理されたことによるものかもしれない。

まるで68kマックみたいな話だが。

ということで、当面は当初得られたと思われた効果が、その後は得られないという感じだ。

まあ、オーディオやってるとそんなこともある。

19日、追記。

CTUを再起動したらLANが安定したことを5月の時点でここで書いていたのをすっかり失念していた。

家庭内LANが安定しないとネットオーディオネットワークオーディオの音質に悪影響があるというのは、ずいぶん前に認識していた。

覚書として以前の顛末の記録をリンクしておく。

曲が再生中に止まるケース | Apple サポートコミュニティ

いろいろやってるが、知識なしに手探りでやってるので恥ずかしい。

今もそうした傾向は変わってない気がするが。

なにが知識がないといって、ipアドレスのことすら理解しないままにいじっている。

よくこんなんでやってたわと思うのだが、言い訳するようだが、ipアドレス、ネットワーク、あとサブネットマスクについて、分かりやすく書かれた書籍は少ない。僕なりに勉強してはいたが、分からなかったのだ。

僕の理解力が低いのかもしれないが。

だから今回、サブネットマスクを使ってネットワークの分割を試みるのは非常に骨が折れた。

だから後日の参考のため書き留めておく。

そもそもは、ウェブを巡回したりYouTubeを見たりするパソコンと、オーディオ再生に関わるmpdサーバやNASが同じネットワークにあるのはどうなのか、というところから始まっている。

前述のAirMac Expressのケースでは、Safariを使うだけで音が飛ぶということが書いてある。

うちでは数台のパソコン、2台のスマホ、ゲーム機が家庭内LANにつながっている。

TCPはもちろん、動画などUDPのパケットがネットワーク上を巡っている状態だ。

これらはオーディオ的にはノイズなので隔離したい。

いくつか、そうした趣旨で書かれたエントリーがある。

以下にリンク。参考にさせていただいた。

音のよいネットワーク構成 | PCオーディオ実験室

ネットワークプレーヤ用ネットワーク - 2014.07.27 - デジファイのおと

M3のオーディオ部屋: LANの接続で音が変わる

以下はサブネットマスクに関連してリンク。

IPアドレス サブネットマスク 早見表|ahref.org

サブネットマスク計算(IPv4)/サブネット一覧(早見表) CMAN インターネットサービス

DHCP設定は正しいか?~DHCP設定の確認と利用~ - @IT

サブネットマスクの設定を変えることで、LANのネットワークを分割することが出来る。

物理的なLANケーブルの構成も適正にすれば、ノイズになるパケットをmpdの周辺から排除することが可能かと減らすことが出来ると思われる。

ネットワークについてリンクなどを追記。

ブロードキャストとマルチキャスト mileruntech

ブロードキャスト・アドレスの種類 - @IT

WEBを構成するネットワーク

サブネットマスクとルート集約

パケットが巡ってくること自体を防ぐことは出来ないが、その後の処理の仕方の違いによって負担が違ってくるようだ。ネットワークを切り分けることで、mpdサーバにとって簡単な処理ですむパケットが増える、という解釈が可能だろうか。

異なるネットワークのパケットが巡ってくるのを完全に遮断するには、ルータ、L3スイッチングハブを使うか、LANケーブルの接続を切るしかないかもしれない。

うちはフレッツ光マンションタイプに契約していて、それをベースに家庭内LANを組んでいる。

DHCPサーバは加入者網終端装置(CTU)が担っている。

このCTUの設定を変える必要がある。

以下に設定画面の画面。

ウェブブラウザからCTUにアクセス、ログインし詳細設定からリンクをたどると設定画面が出てくる。

フレッツ光のサイトとCTUのマニュアルにリンクしておく。

フレッツ・光プレミアム(インターネット接続サービス) サポート情報

加入者網終端装置(CTU)・ガイドブック[ファミリー/マンションタイプ用] 第14版(pdf)

以下、今回やったことを記載。

IPアドレスはデフォルトの192.168.24.1で固定。

変えてみての試みは今回はしていない。

マスク長をデフォルトの24から27に変更。

マスク長が3増えるということは、ネットワークのサイズは8分の1になる(2の3乗=8)。

これに伴い、払い出し開始IPアドレスを192.168.24.51から192.168.24.4に変更した。

マスク長が27だと、CTUが管理するIP数が256の8分の1だから32になる。払い出しが51からだと払い出せなくなる。

デフォルトが51からになっている理由はよく分からない。マスク長が24ならそれでも問題ない。

IP数が32ということは、内訳はどういうことになるのか。

最初は0で、これはネットワークのアドレスになる。

1はルーターのアドレス(192.168.24.1)。

32番目の31は、ブロードキャストアドレスというもので、ネットワーク内のすべての端末にデータを送信するために使われるので、個々のホストPCには使えない。

つまり、使えるアドレスは32-3=29個、ということになる。

払い出し個数が、デフォルトの50のままでは多過ぎるので25にする。一般家庭の家庭内LANであれば十分な数だ。

これらをDHCPサーバであるCTUが管理するということだ。

IPアドレスで言うと、192.168.24.0から192.168.24.31を、CTUが管理することになる。

ネットワークにPCなどを継ぐと、これらのアドレスの中から使えるアドレスをCTUがPCに割り振ってくれる。

ここでmpdのほうを見てみる。

うちではmpdサーバのibook G4に192.168.24.60。NASのhs-210に192.168.24.61を当てている。

サブネットマスク長を24から27に変えると、ひとつのネットワークのIP数は256から32になる。

つまりmpdとNASは、CTUが管理するネットワークから外れる。

ネットワークアドレスが192.168.24.32のネットワーク、つまり192.168.24.32から192.168.24.63のネットワークに含まれることになる。

こっちには192.168.24.0のネットワークで流れているパケットは流れ込まない、はず。

流れ込まないなら、かなり静かな環境になるはずだ。

mpdクライアントとして使っているCompaq 6730b Vine Linuxは、メニューのクリック→プルダウンで簡単にネットワーク設定を変えることが出来る。普段はCTUから供給されるアドレスで使いながら、mpdの操作をするときやNASの設定に用があるときだけIPアドレスを192.168.24.50とかに変更して、mpdのネットワークに入ればいい。

これは意外に快適だ。

下の画像は、ネットワークの設定の記録。

問題は、hs-210がウェブにアクセスできないこと。

アップデートなど告知が出ない。無論、アップデートも出来ない。

出来るようにするためには、そのたびにCTUの設定を変えるしかない。

この問題をクリアしようと思ったら、間にルータを挟むことになる。それはそれで面倒だし、ルータのノイズが気になってくるところなので、悩ましいとこかもしれない。

音は良くなっている気がする。

上手くいえないが、ぐっと落ち着いた感じがする。

と思ったけど、まだ判断するのは早すぎるかもしれない。