Current filter: »handmade« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Aug 24, 2025

上流サーバーとネットワークの音質の調整(LAN端子にオープンピンを使ってみた)8月26日追記

最近は、2つの案件があった。

1つは、LMSサーバーとして使っていたMac mini 2010が文鎮化した。これはまだ手が付いていないので、そのうち別エントリーで。

もう1つが上流サーバー周りの調整だ。これには時間がかかった。

上流サーバー周りの調整ということだけど、これも7月末からの経過になる。

BY50Sに上流サーバーを繋いだ。

自作ACノイズフィルター2個を追加使用している。

これは、考えてみたら今まで詳細を書いてなかったんだけど、詳細なんてないような簡素なものだ。ホームセンターで売っているACプラグにケーブルの代わりに0.47μFのキャパシタを繋いだだけのものである。

一応、下記のエントリーに参考にしたサイトなどをメモしているが、参考にしてこれなのかという意味で、申し訳ない感じである。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20170705a.htm

一応、早々だけど追記する。

AC100Vにコンデンサーをかますのはリスクを伴うので自己責任で行うことになる。250VAC以上の耐圧が必要だ。

最初は音の感触が太すぎた。

ある意味、聴きやすくはあるのだけど、音の訴求性が以前に比べて著しく低い。ほっといていい音、という感じで鳴る。

手を入れることが出来るところから入れていく。

ACノイズフィルターを更に追加。

BY50Sに3個使って空きコンセントを埋めた。コーナータップには1個(電源タップは、多少の試行錯誤の結果、コーナータップ4連つなぎが比較的いいことが分かった)。

音は良くなった。しかし例えば、この音源。

A Basket of Wild Strawberries -a selection of keyboard jewels by Jean-Philippe Rameau - Tzmon Barto

https://www.discogs.com/ja/release/4952526

1曲目。

以前は、心の底から聴こえてくるような鬼気迫る演奏だったのに、すごく甘っちょろくて表層的な表現のように聞こえる音になっている。聴いているとなんだか段々苛々してきて、ピアノに近づいて蹴り上げて「めそめそしてんじゃねえよ!浸ってねえでさっさと家に帰れ!」と怒鳴りつけたくなるような聴こえ方なのだ。

何がいけないのだろう。

音質は悪くないような、むしろ良いような気がする。他も聴いて良くなったと感じる音源が殆どだ。

薔薇のような、あるいは蒲公英のような、そんな音がする。でも僕が聴きたいのは、ダイアモンド、あるいは黒曜石のような、そんな音なんだけど。

ここで問題が発覚。

ブーレーズのかかし王子のイントロダクションで、弦のピッキング音が聞こえなくなっているのに気付いた。

Boulez Conducts Bartók, New York Philharmonic – The Wooden Prince

https://www.discogs.com/release/11567699

どうなってるんだこれは?とよくよく聴くと、左右スピーカーの外側で、アナログレコードのノイズのようなのがブチ、ブチ、と鳴っているのに気付いた。

これは、ダメでしょう。どうしよう。

かないまる氏設計のLANターミネーター、うちでは1000base-T用のを3本使用している。

過去のエントリーに書いている。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20171022a.htm

当時、3本作って息切れしたということだ。

これを上流サーバー周りにも追加を考えたのだけど、作る暇がない。

かないまる氏は、ターミネーター以外にオープンピンというのも提案されている。

http://kanaimaru.sakura.ne.jp/NWA840/005.htm

今回、これを試してみた。

かないまる氏は樹脂でコーティングされた端子を推奨しているが、そういう材料は手元にない。

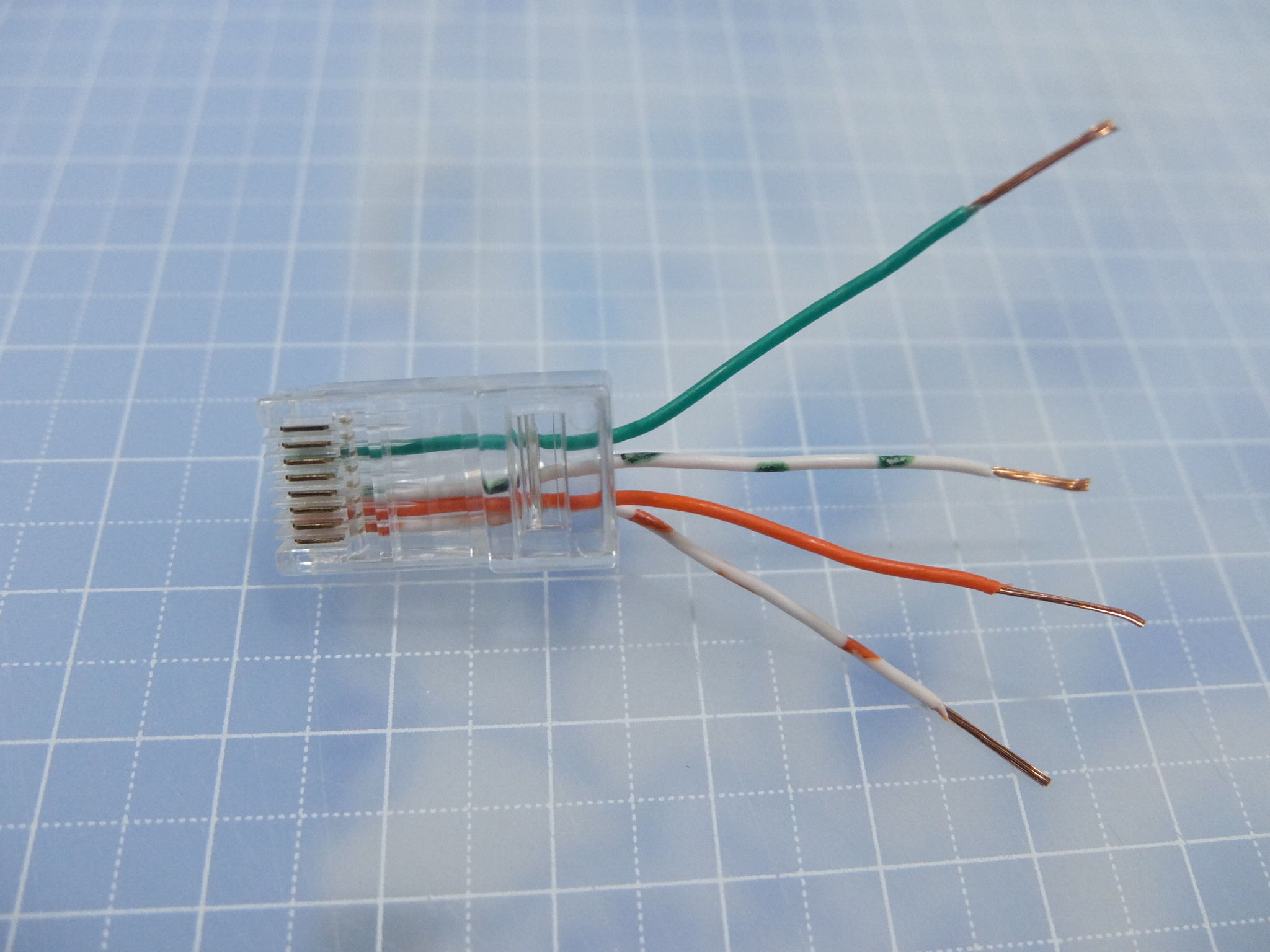

10年程前に購入したLANケーブル自作キットで大量に余っているLAN端子を使うことにした。

変換名人LANケーブル作成セット

https://www.amazon.co.jp/dp/B002P2RMSO

加工前の端子のままだとLAN端子に挿せない。工具で加工すると、挿せるようになる。

当初は端子にケーブルが付いてないといけないと思い込んでいたが、ケーブルなしでも問題ないようだ(音質の差異がある可能性はあるが、確認していない)。ケーブルなしでいいなら殆ど加工の手間がない。工具で端子の金属接点?を押し込むだけでいい。

むき出しのプラスチックの端子そのままだが、とりあえず上流サーバー周りに使ってみた。

なんと、ブーレーズのプチプチノイズが左右スピーカーの間に収まって、弦楽器のピッキングだと言えばピッキングに聞こえる音になった。

追加を作って、うちのネットワークの空いているLAN端子を全部埋めた。25個になった。

音色の根っこがしっかりするような効果がある。雑味や余計なにじみが取れる。

これは不思議な効き方で、空き端子を全て埋めて、数個を外すと外したなりに僅かに音が劣化するのが何となく分かるような?気がするので、結局は空き端子は全て埋めて使うことになる。

結果、花のようでも石のようでもなく、透明な空気のように明瞭できれいな音だ。これでいいんじゃないかな、という音が出る。

ブーレーズもツィモン・バルトも、以前より明らかに良くなった。

BY50Sを上流サーバーに追加した前後、オープンピンを導入した前後、其々、音が大きく変化している。

特にブーレーズのかかし王子では、ピッキング音の音色と定位が明らかに変わっている。他の音源の多くで聴こえ方が良くなったかのように思われた状況でも、寧ろ大きく悪化したのには戸惑った。

BY50Sを追加する前は、問題ない範囲に聞こえていた。ただ、サーバーの配置換えを始める前、つまり去年までのようには、きれいに聴こえないと感じていた。それでも大きな問題としなかったのは、他の音源ではそこまで大きな問題になっていなかったらということがある。試行錯誤の過程だったということもある。

BY50Sを追加して、ピッキング音の定位が大きく変わった。位相に影響が出ているということになる。

オープンピンを使って、音色も定位も改善した。

記憶の中の去年の音は、今よりも瑞々しかった。しかし、今のほうが、音数が多く明瞭に且つ自然に聴こえる。それはオーケストラの他の楽器群も同様だ。

オープンピンは予想以上の効果があったということだ。

しかし一体、どういう機序で作用しているのだろうか。

問題にするとしたら、やや硬く聞こえることか。

オープンピンにパテを詰めてみた。何年か前に買ったもので今は生産終了している。

エポキシ系パテ エポレジン・プロERP600

https://www.beatsonic.co.jp/accessories/erp600.php

音は変わるか。ちょっとだけ硬さが減ってしなやかになった印象。

こういう言い方が正しいかどうかわからないが、非常にモニター的な印象の音だと感じる。そこで、PPAP Back-Endの空き端子に刺していたオープンピン2本を抜いてみた。なんだか少し、ウェットになる。

少しぐらい味付けがあったほうが耳に残りやすいのだろうか。どうなんだろう。

Back-Endに刺していたのは、ケーブル端を刺しているタイプで、パテを詰めていないものだった。

そこで、Back-Endにパテ使用タイプのオープンピンを使ってみたら、なんだか、悪くない。他のオーディオ関連の機械についても、近くにケーブル端付きオープンピンが刺さっていたら全てパテ使用タイプに入れ替えてみた。ケーブル端付きタイプはオーディオデータの経路から離れた場所で使う。

こうしたところ、非常にモニター的と感じられていた音色の硬さが、取れてしまった。

なるほど、なんでもやってみるものだ。

上流サーバーとネットワークは、概ね一段落したと思っていいのだろうか。

これで漸くLMSサーバーに手を付けられる。

些事ながら26日、追記。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20250216a.htm

上記、2月のエントリーに挙げたWalter Tilgnerの音源、1トラック目の鳥の定位だけど、ここに来て左右スピーカーのほぼ正中上に定位した。

WiiM miniの勝ち。

うーん、、、なんつうか、なにがどうなるか、分からんな。いろいろやって検証するしかないんだろうなあ。

遅くなりましたが、この場でかないまる氏に感謝と哀悼の意を表します。ありがとうございました。

Oct 26, 2023

Daphileサーバーに銅メッシュを組み込んでみる

さて、NASが壊れるとか、いろいろあったのだけど、その一方で、前々回のエントリーに書いた銅メッシュによるノイズ対策を、PPAP Middle-Endで使っているapu2c4にも組み込んでいる。

結果、Middle-EndとBack-Endの間に使っていたリピーターハブ(FXG-05RPT)を外した。

以前は外したら僅かに音が曇る感じがしたが、今はそれがない。むしろ、外した方がベールが1枚剥がれるように、濁りが減ったように感じる。

ただ、apu2c4に処置してからではなく、Back-Endのapu2d4に処置した時点で、そうなっていたのかもしれない。そこは今更、確かめる気はないので、そのままにしている。

なぜか2台とも、筐体の温度が下がっている。

測定はしてないが、触った感じ、以前よりも熱くない。熱い風呂と同等かぐらいに感じていたのが、夏の行水用ぐらいに温くなっている。そしてこうなって初めて、Middle-EndのほうがBack-Endよりも温度が高いことが分かった。LAN端子を2つ使ってるからだろうか。

家屋内の室温はそんなに変わっていないので、秋が来たからとかでは説明が付かない気がする。藁半紙が基板から上がってくる熱を受け止めているのだろうか。そんなことってあるのかな、、、

音の変化よりも具体的で明確で分かりやすい。藁半紙の効果でなければおそらく、良好に機能している証左だと思う。電子工学的なことは分からないが、筐体内のノイズはPCの動作自体に影響するのだろう。ノイズが下がるとPCへの負荷も減るのではないか。

一応、銅メッシュを使うに当たって参考にしたサイトを追加。前々回に書き忘れていた。内容を分かってるのかと訊かれたら、よくわかってないのだけど。

コラム:電磁波シールドとは | 電子材料 | トーヨーケム

https://toyo-chem.com/ja/products/electronics/column/emishield.html

電磁波シールドの方法と適切な材料 マックコーポレーション

https://denjiha.macco.co.jp/emc/

電磁波シールド材の設計法 (PDF) 大阪府立産業技術総合研究所

https://orist.jp/content/files/technicalsheet/99027.PDF

さて、うちは古いノートPCをいくつもオーディオサーバーとして使っている。ノイズの問題があるのは分かりきっているので、順次、銅メッシュによる対策を行うことにした。

まず、Daphileサーバーに手を入れる。

というのは、ストリーミング配信音源の音質が、他と比べて良くないからだ。うちではストリーミングをDaphileで受けてmpdサーバーに送って鳴らしている。その入口をクリーンにしてみたら、何か変わるかもしれないということだ。

まず、テスト用Daphileサーバーとして動かしているCompaq 6730bに対策を試みた。テスト用といいながら、768kHzにアップサンプリングする経路としても運用する。768kHzにつなぐならこっちがいい、というわけではない。本当は1台にまとめることは可能なのだけど、一種の酔狂で2台で使いまわしている。

キーボードを外したら、基板の上面を直視できる。だいたい10cm四方程度の空間だ。ここに、藁半紙を置き、その上に銅メッシュを設置する。GNDへの接地をどうしようかと思っていたけど、キーボードを支える金属フレームがGNDに通電しているので、そこに銅メッシュを重ねてキーボードで押えたら、簡単に接地できた。

音は、良くなった。改善のベクトルは2台のapu2のときと同じ。

プラセボかも。なにしろ簡単に着脱できないので比較試聴が難しい、というか、処置後の音を聴いて処置前の音を思い出して比べてるだけで、殆ど比較試聴していないも同然だから。

しかし、少なくともこれは、可能な限りサーバーに銅メッシュを設置しろというオーディオの神?の思し召しだと、その程度の変化はあると、僕は理解した。

ここで気付く。

サーバーの温度変化を記録して比較できたらいいのではないか。

Daphileはウェブブラウザのインターフェイスで温度を表示できる。しかしテキストのコピペができないのでスクリーンショットだ。

これはテスト用Daphileサーバーの温度。銅メッシュ設置後。

過去に見たときより下がってる気がするが、スクショはないので心許ない。撮っておけば良かった。

次は普段使用のDaphileサーバーの温度。銅メッシュ設置前と、設置後。

普段使用というけど、こっちはSRCの設定を「best」で、384kHzへのアップサンプリングで運用。

銅メッシュ設置後のほうが、数度低い。

数度ってどうなんだろう。藁半紙を使ってないから効果が少ないのかな、、、T8は100℃越えてるが、これは何なのか調べてもよくわからない。

さて、話が前後する。

この普段使用のDaphileサーバーは、HP Elitebook 2570p。実は、テスト用のよりも若干だが音は良い。

結構大きく底蓋が開くけど、基板が見えない。ストレージ設置場所やメモリ、CPUの裏などにあるようだ。ストレージのHDDは以前に外していて空っぽなので、アダプターも外して、その空間に銅メッシュを仕込むことにした。部品配置の関係で絶縁する必要がないので、藁半紙は無しだ。銅メッシュの端を養生テープでGND(内蔵DVDドライブ)に貼り付けた。

こんなんでいいのか、と思うけど、ちゃんと動く。

それよりも、この機械自体がどこかガタが来ているようで、そっちのほうが問題な感じだ。いや、実は、Compaq 6730bのほうも使いこなしでなんとかしないといけない故障がある。NASが壊れたけど、これらもあぶない。

話が逸れた。

音はどうかというと、こっちは6730bの時ほど大きな変化は感じない。良くなっている感じはするけど、すごくデリケートな変化だ。しかし、こんなこと言っていて、あとで評価が変わることは珍しくない。

さて、2つのサーバー両方に、なんとなく音質改善があるように思われるが、NAS音源をmpdで鳴らすのと比べたら、ストリーミング音源は音色のグラデーション、陰影で劣る。緩い感じの音だ。

mpdで処理する際にupmpdcliが必要になる分、不利なのは仕方がない。そう考えたら、mpdサーバーへの対策の方が効果があるかもしれない。

ここで、手持ちの銅メッシュが切れたので、対策は後日に行う予定だ。

NASは、新しいHS-264が来て、251に積んでいたHDDを載せて、起動したら無事に復活した。ファーム、カーネルの更新を何回か繰り返す必要があって、ウェブインターフェイスは目新しいものになっている。

名前もログインパスもIPも同じで動いている。

ログが残っていて、HS-251は11日の朝に急に加熱し温度が75℃を超えて止まったらしい。それ以上の原因は不明だ。

音はどうか。

なんか、くもってるっぽい。ねばいというか。どうなんだこれ、グレードは上がったはずなのに。

おかしいなあ、と思い巡らすことしきり、HS-251に使っていたインシュレーター、Magic Dreamを外したままになっていたのを思い出す。

これを戻したら、、戻ってきた。効いていたんだね、Magic Dream。

251より、いいのかな。少なくとも以前よりは良いように思うけど、いろんな要素が変わっているので、NASが変わったから良くなったとは言えない。

それにしてもQNAPのNASは熱い。そのうち可能なら、銅メッシュを組み込んでみよう、、、

Oct 05, 2023

銅素材でPCトランスポート筐体内のノイズ対策を試みる(10月7日、追記)

デジタルオーディオではノイズ対策が重要になる。

音楽用サーバーはコンピューターであり、筐体内はノイズが多く、ここへの対策が音質向上に効果があるという話がある。

JS PC Audioはそうした対策をしているメーカーだ。

サイトでの記載が以下。

JS PC Audio Blog

2018.01.24 Wednesday 電磁波シールド塗装を試す

http://blog.jspcaudio.net/?eid=311

2021.04.22 Thursday 過去の特注・カスタマイズ

http://blog.jspcaudio.net/?eid=420

JS PC Audio オンラインショップ

電磁波シールド塗装

https://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000116/

Micro-ATXマザーボード用アンダープレート ATXUP-M

https://shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000187/

JS PC Audioでは、NASなどデジタルオーディオサーバーの内装にノイズ対策を行っている。上でurlを挙げたのは、電磁波シールド塗装と、銅製アンダープレートだ。

今回は、JS PC Audioさんの知見を参考にさせていただき、真似事を試みようというものだ。

うちではapu2d4をPPAPシステムのBack-Endサーバーとして使っていて、LANから受けた音声デジタル信号を、USBからDACに出力している。

これに細工をしていく。

うちのシステムでは音楽用サーバーは他にも動いているんだけど、一番、DACに近く、変化に伴う影響を確認しやすいのではないか、ということと、他のサーバーは殆どノートPCなので、こうした対策は困難だから。NASも2台あるので、それこそJS PC Audioにシールド塗装に出したらどうか、というのはあるんだけど、今回は自分で出来ることを、ということだ。

さて、塗装は難しいので、アンダープレートを参考に、うちで出来ることをやってみた。

JS PC Audioのアンダープレートは1mm厚の銅板で、基盤の下に敷くらしい。

うちのapu2d4、ケースを開けて基盤を外そうと思ったら、CPUの放熱、熱伝導のために、CPUと筐体を密着させるシート片で接着?している。

これが、けっこう硬くくっ付いていて、少々の力では外れない。

壊すようなことになってはまずいので、基盤の上面側に設置することにした。

次、何を使うか。

銅板は、ネット通販ではサイズが難しい。

そういえば、ケーブルのシールドはネット状に編んだ銅線を使っている。そういうのなら工作もしやすそうだ。ということで、銅のスクリーンメッシュを使ってみることにした。

uxcell 銅スクリーンメッシュ 50 cmx30 cm 40メッシュ

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09NR3NBNG/

これを15cm×30cmに切って、半分に畳んで15cm四方にして、基盤側からは絶縁に藁半紙で囲って、ケース内、基盤の上にセットした。縁を基板上のLAN端子と筐体の折り返し部分の隙間に差し込むことになるんだけど、けっこう狭くて、ギリギリな感じだ。

これをコンポにつないで電源を入れて音を聞いてみたら、なんだか効いてる感じ。

なんでしょう、このプラセボ効果は、、、

コントラストが向上している気がする。しっかりした再生音という感じだ。

そのうち、だんだん、なんだか音が滲んできた。

効果は一時的だ。

そう、まだ銅メッシュをGNDに繋いでいないのだった。

細いケーブルを半田付けして、その端に丸形端子をつけて、基盤のGNDにネジ止めする。これで滲みが取れて、安定した。

この音は悪くないようだ。

ベールが1枚剥がれクリアになって、SNが増した。陰影、音像感が向上している。

何より、安定感が増した感じ。

安定感というのは、音色の重心がしっかりして質感が向上したこともあるけど、それよりも有り難いのは、音質変動が少なくなったことだ。

うちでは、しばしば、なんだか今日は音が悪いかなあ、ということがあった。そして原因がはっきりしない。次の日には治っていたり、そうでもなかったり、日によって違うのだ。

これは困るなあ、と思っていたんだけど、それが随分、解消したようなのだ。

求めるクオリティの音が、コンスタントに安定して得られるようになった。

以前から良くなったらいいと思ってはいたんだけど、いざ良くなってみたら、想像していた以上に、非常に有り難いことだった。今日はどうだろうか、今日はいまいちだな、などと思うことなく、聴くことに集中出来る。

余計なことを考えなくていい。

いや、いいですよ。ほんとに。

さて、ネット通販で銅板を入手した。

1枚 99.9%純銅板 150mmx150mm 厚さ0.5mm

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B9LSSSFZ/

銅メッシュと銅板、どちらがいいのだろうか。

というか、実際のところ銅メッシュで十分に効果が出ているので、今更変える意味があるのかと思いながらの購入だ。

銅メッシュを外して、銅板に付け替えた。

差異はあるのかというと、極めて微妙。

銅板の方が、少しだけしっかりしている感じがする。しかし、本当にそうかな?とも思う。

なにしろ、apu2の電源を切って、蓋を開けて、ネジ回しを使って付け替えて、戻して電源入れて、それで試聴なので、僅かな差異は評価が難しい。

しかし、少なくとも銅メッシュに戻そうという気には、今のところ、ならない。

しかしな、、なんか固いかな、という気がしないでもない、、、

もう暫く、様子見ながら判断するつもり。

10月7日、早々だが追記だ。

数日、聴き比べてみた。

銅メッシュと銅板で、けっこう聴感上の感触が違う。

どうも、自分にとって好みなのはメッシュのようだ。板はやはりどうも固い。0.5mm厚だと叩くと振動するのがいけないのかもしれない(根拠はない)。

そういうわけで、メッシュで決定した。

ちなみに最近の試聴に使っていた音源はこれ。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CBM3JD4X

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集 XI~アンナ・マリアに捧ぐ~

urlはamazonでCDだが、Deezer hifiのストリーミング音源を使った。今気付いたけど、これから発売なんだね。これはCD買うかも。

考えてみたら、GNDに接続された物質の塊ということなら、仮想アースと同じだ。

過去に、銅板による仮想アースを試みて、音の変化の激しさに驚いたことがある。うちのシステムで比較的副作用が少なくメリットが大きいと思ったのがサーバーへの使用で、現在も継続している。

今回の試みは、ある意味、仮想アースを追加したようなものだ。筐体の中に置くか外に置くかの違いがあるに過ぎない。だから、聴感上の違いが大きいとしても、じつはそれほど驚くようなことではないのかもしれない。

音色の違いは、ノイズ対策の違いだけではなく、仮想アースとしてメッシュか板かによる物理特性の違いもある、ということになる。

それにしても、こうなると、仮想アースとして効いているのか、筐体内のノイズ対策として効いているのか、よく分からない。

そういうわけで、筐体の外に出してみることにした。

どうやって出すか。

最初は、筐体に予め開いている穴から出そうかと思っていたんだけど、丸形端子の方が大きくて出せない。

そこで筐体上下の隙間からケーブルを引き出した。微妙に隙間があって、通すことができたのだ。

写真は撮り忘れた。

聴いてみた結果、意外に、すぐに決着が付いた。

外に置くと、なんというか、以前からうちで聴いていた音だ。決して悪くはないけど、比較してしまったら、味気ない。

筐体の中に置いた方が、甘い音がする。

音楽だなあ、という音がするのだ。

ボキャブラリーに欠けるし耳もさほど優秀ではないと思うので、情報量がどうとか何処がどうとか、どう言えばいいのか分からない。その変化がハイファイの向上なのかどうなのかも言いようがない。

色艶がいい音とでもいうのか。

顔色が良くて、健康的、というイメージだ。

案外、オーディオマニアではない素人さんがブラインドで聴き分けるのではないかと思うぐらい、何かが根本的に違う、という感触がある。

科学的なことは何もしていない。

聴感だけによる、うちで自分の耳だけでの評価だ。

ノイズが減ったのかどうかとか、測定などもしていない(できるかどうかも知らない)。

だが、とりあえず、筐体の中と外でそこまで違うので、音の改善は筐体内のノイズ対策に寄るところが大きいのではないか、と仮説のままだが、結論だ。

Jun 23, 2021

DAC/アンプの切り替えケーブルによる音質変化ついて

タイトルの「切り替えケーブル」って何?という感じだけど。

5月頃からDACとアンプの接続を切り替えるのに、コネクターパネルをオーディオラックに設えて、ケーブルをつなぎ替えることで対応している。

セレクターも考えたけど、既製品で良さそうなのだと、どうやっても7万円以上かかることになってくるし、スイッチが介在することで回路上の接点も増える。まずはケーブルのつなぎ替えをしやすくなるようにしながら、なるべく接点が少なくなるようにと考えた。

当初、DAC側にインターコネクトケーブル(classic pro:CXX003)を延長用に追加することで、DACとアンプの切り替えをしやすくしようとしたんだけど、音の情報量が減ってしまった。最初は安価なケーブルの所為かとも思ったが、考えてみたらBrooklyn Ampとmonitor1の間に同等と思われるケーブルを使っていて、こっちは問題がない。

何が違うんだろうと考えて、もしかしたらケーブル間の接続部位を揺れないように固定したら、情報量が減るのを防げるのではないかと思い付いた。

そこで、ケーブル間をつなぐのにコネクターパネルを使ってみることにしたということだ。

最初はコネクターパネルの上流下流ともに通常のXLRケーブルでつなぐように考えていたんだけど、それだと接点が2ヶ所増えることになる。

上流のケーブルをコネクターパネルのXLRコネクター(オス)に半田付けしてしまえば、接点を1ヶ所に減らせる。ケーブルを交換したくなったら、XLRコネクターごと交換すればいい(これが手軽じゃないと知ったのは組んだ後だ)。

そんなふうに考えた結果、下図のようになった。

便宜上、上流側のケーブルを切り替えケーブルと呼んでみた。

まずは手元にあったBelden 88760で作ってみた。

細くて硬いのと慣れないのとで作業自体は難儀したけど、とりあえず使えるものは出来た。

音はというと、クリアで情報量の低下も少なく、コストパフォーマンスが高いと言われて評判が良いのも分かると思った。しかし若干中高域が強く中域が引っ込む印象。これで決定とするのではなく、他にも試してみようと思った。

次に試したのがキャブタイヤケーブル。3芯入っているのを入手しやすく作業もしやすい。

前のエントリーにも書いたが、1.25sqは個性が少なく嫌味が無いけど主張がない。聞きやすいけどオーディオ的には緩く、出て然るべき情報が表に出て来ないような印象だ。

2sqは若干ふんわりした感触の音になるが、比較的、情報量は保持している感触だった。

もう少しメリハリがあってもいい。

次にVVFケーブル。

スピーカーコードで使うにはコスパが高いという定評があるようで、うちでもアンプとアンプセレクターの間に使っているけど、インターコネクトに使ってるのはあんまり聞いたことがない。

この際だから使ってみることにした。

ケーブルの先だけ被膜を剥いで、コネクターに半田付けした。

VVFケーブルの被膜は、剥いだのを叩くとカチカチ音がする。

だからというわけじゃないかもしれないけど、音は平べったい感じ。ぺたーっとスピーカー間のライン上に貼り付いた感じで立体感、奥行きがない。

スピーカーで使うときにはそんな違和感ないんだけど。

そういうわけで、シースを外して捻ってみた。

多少、ましになった。

ましになったけど、依然として音が硬い。音像が棘を纏っていてSNも悪く潤いがない。

どうしたものかと考え、布を巻くことにした。物理的対策だ。

古くなったワイシャツを切って端切れにして保存していたものを、包帯ほどの幅に裂いて、少しきつめに巻いて養生テープで留めた。

ワイシャツともなれば肌触りがいい方向に音が変わるのではないか、、、

結果は、何と、期待したとおりの改善が得られた。

刺々しさが消えて、空間もかなり綺麗に表現できるようになった。

しかし、若干潤いに欠ける。ワイシャツって濡れてもすぐ乾くからね、乾きやすいんだろうかね。

これは許容範囲で収まるのかな、、、

https://www.amazon.com/Donnergrollen-und-Rotbauchunken/dp/B00KAYSSAA

この音源。

雷鳴や小鳥の声、雨音などが以前よりもリアルになった気がするんだけど、アブが近くに飛んで来なくなった。

これはいいのか悪いのかよく分からない、と最初は思っていたけど、そのうち気付く。、、飛んでいるアブの動線が、以前より明確に分かる。嵐で雷鳴が鳴る中、遠くの何処かでアブが飛んでいるのが聞こえたりもするのだ。雷鳴も以前より良くなっている。

https://www.amazon.com/BOULEZ-CONDUCTS-BART%C3%93K-Wooden-Multi-channel/dp/B08BTL9YRZ/

この音源、ブーレーズのwooden Prince、NYP。CDからリッピングして、以前から試聴用に使っていた音源だけど、序曲の弦を弾く音がより鮮明に聴こえる。鮮明になったらいいとばかりも言えない筈だが、とりあえず凄いと思った。大音量にしたときの見通しも以前より良いような。

どうもケーブル1本でDAC/アンプをつないだ場合より、改善している面がある様子。

単純に考えたら、音声信号の経路に介在物が増えた分、劣化するほうが自然なのだと思うのだけど、何がどうなっているのか。

理由として思い付いたのは、硬いVVFケーブルを介してオーディオラックとDACがつながることで、DACとXLRケーブルの接続部が補強された結果、音に改善面がみられたのではないか、ということ。VVFというのは本当に硬くて、たるむということがない。ラックにDACを固定して動かなくするような感じになっている。

物理的な変化が音に影響しても不思議はない。

ここで気になったのがDACによる違いはどうかということだ。というのは、Pegasus R2RのXLR端子は丈夫な筐体にがっちり固定されていて、ADI-2 DACはそうではなく緩い感じなのだ。だからADIのほうが音質変化が大きいのかな、と思ったら、どうも単純には言えないような感じ。細かい確認はしていないが、両方とも其々に相応の改善がある気がする。

数日経って養生テープは剥がれることに気付いて、テーピング用のテープに貼り替えた。貼り替えついでにワイシャツ布を二重にしている。

潤いに欠ける感じが少しだけ解消された?気もするが、気のせいかもしれない。

聞こえ方が変わるので、音源によっては良くなるばかりではないのがあるような。これは仕方がないかもしれない。

6月27日、追記。

音が鮮明なのは良いんだけど、マイルスのsomeday my prince will come、トランペットが終始サディスティックで聴き辛い。

そこで、ワイシャツ布2枚の間に、概ね1cm巾のひも状にしたセーム革を巻いてみた。

つまり「Y布-セーム革-Y布」の三重巻だ。

これで、マイルスのペットもやさしさ、甘さの表現が出てきてプロフェッショナルな音になった。一方、ドイツの森の雨嵐は若干大人しくなった。

このケーブルはこれで良し、かな。

とりあえず、今のところそんな感じ。

そこそこの音質になったので取りあえずは良いのだけど、こうなるともうちょっと手を入れてみたいという気持ちも出てくる。

余裕がある範囲でやっていく。

Jun 14, 2021

オーディオ状況報告(2021.06.14. 06.18. 追記あり)

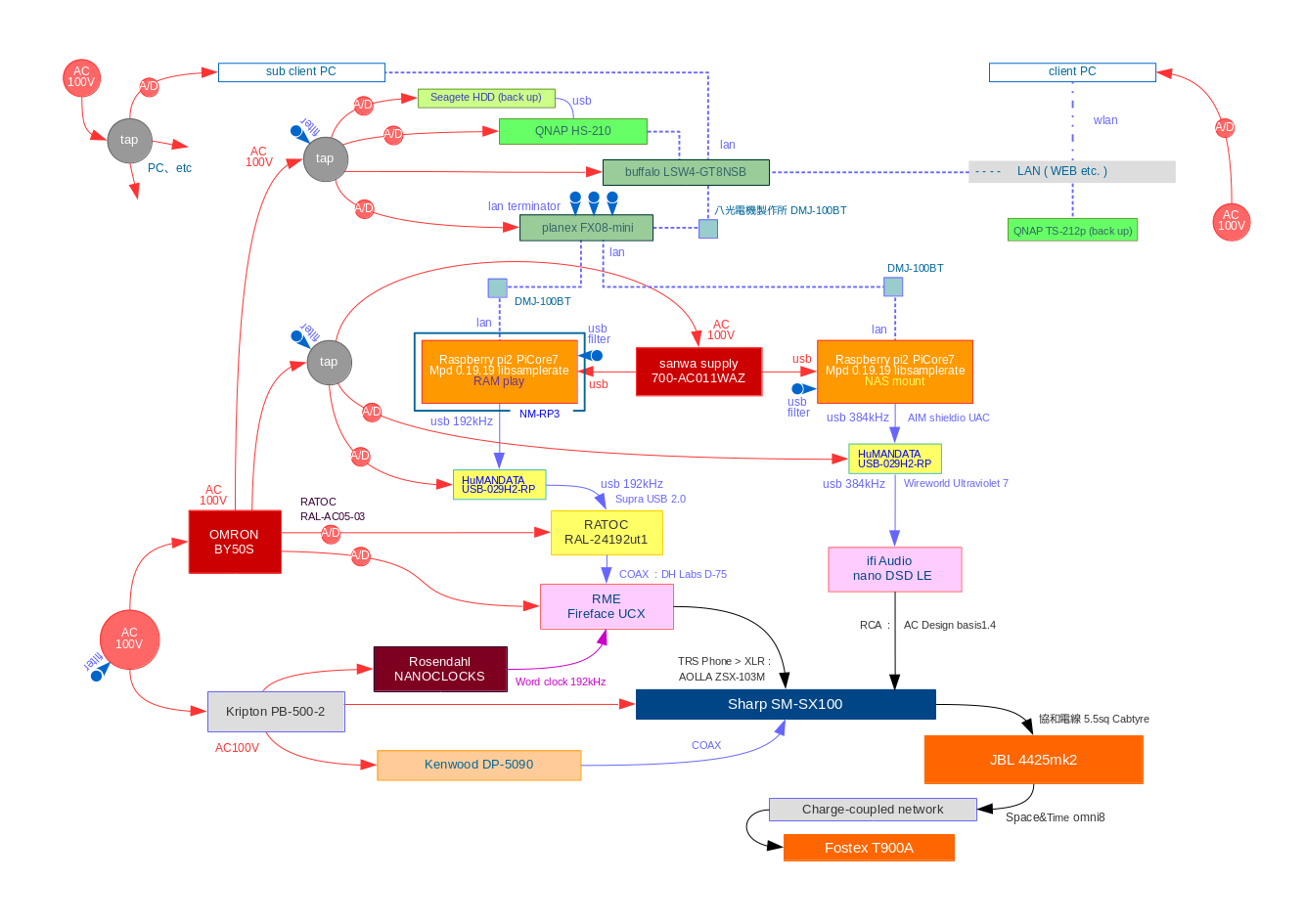

最近のシステム構成は下図のような感じ。

なんだかごちゃごちゃしてるけど、これでいいかって感じ。

前回のエントリーで上げたDACとアンプの切り替え板だけど、切り替えは非常に簡単になり便利になった。

DACにつなぐケーブルの種類が増えている。キャブタイヤとかVVFとか、そんなんでいいのかなというようなケーブルでインターコネクトをつないでいる。

最初はベルデンの88760でつないだのだ。

情報量の低下は許容範囲。

ケーブル2本で普通に延長して垂らすより、板で補強を入れてつないだ方がしっかりするからだろうか、音の劣化が少ないように感じる。気のせいかな、、、

しかし、88760は若干特性が変わるような気がして(やや中高域が強く中域が引っ込む?)細身になるような気がしたので、他のケーブルも試してみようと思ったのだ。

オーディオ用も考えたけど、まずキャブタイヤでつないでみた。

1.25sqは個性が少なく嫌味が無いけど主張がない。

2sqの太さがぎりぎり使えた。若干ふんわりした感触の音になったけど悪くない印象。

次に1.6mm VVF。硬くて難儀した。

音はやや平面的かなと思ったので、シース(爪で叩くとカチカチ音がする)を剥いでケーブルに軽くツイストを入れた。これが両端を半田付けした後だと大変だということを知ったが、これで改善した?かな。シースを外したのと撚りを入れたのと、どっちが効いてるのか分からないが。

そういうわけで、前段後段で違うケーブルをつないで音を出している。

1本のケーブルでつないだ方が当然いいだろうと思っていたんだけど、どうも、意外にそうでもない。1本でつなぐと個性が強く出る弊害があるのだろうか、単純に接続部が少ない方が良いとも言えない感じだ。

何をどうしたらいいのか試行錯誤中だ。

Raspberry Pi2 / piCore7 でPulseaudioサーバーにした。

以前はUPNPレンダラー兼mpdサーバーのElitebookで相乗りさせていたんだけど、どうもssh経由で指示を打ち込む際にコマンドの種類が多すぎて使いにくい。

Pulseaudioで転送する音声データはYoutube、らじるらじる(英語講座を鳴らしたりとか)等を想定している。アップサンプリングしてオーディオ的な高音質を狙う必要性は少ないだろうとも判断して、幸い上流の切り替えも以前より楽になったことだしと思って、別建てにした。

最初はpiCore13で考えたんだけど、初期設定ファイルの書き方が変わっていたせいか上手くいかなかったので、早々に見切りを付けて7で作ってしまった。今から思えば13で作っておけば良かったかもしれない。まあ、追々必要になってからにする。

現在、上流の構成は、Deezer HiFiとDaphile、UPnP、mpd、PPAPの連携。自分的には最強仕様だ。自画自賛である。

サブスク44.1/16のデータは音源のデータ量としては十分。これをDaphileによりUPnPでmpdに転送、libsamplerate(SRC)でアップコンバートしPPAP方式で転送出力しUSB-DACに送る。

これ以上の音も世の中にはあるんだろうけど、自画自賛状態なので無いも同じである。

メインの音源はDeezer HiFiのストリーミング音源に移ったんだけど、それでもちょくちょく、NASのCDリッピング音源も鳴らしている。

操作は主にはWebブラウザで、Daphileの操作画面から行うことが多いんだけど、NAS音源へのアクセスなどの操作が早いのでncmpcppも使う。

Deezer内の検索は、DeezerのWeb Player画面から行うことが多い。「お気に入り」などへの登録もそこから行う。

DaphileからDeezer内を検索したりも出来なくはないんだけど、ちょっと操作画面が煩雑で使いにくい面がある。

Deezerで聴ける音源が少ないという不満は言って言えないこともないけど、日本の著作権周りが悪いんだからと思うとあんまりそこに文句言う気にもなれないし、音源が少ないったって膨大だ。Spotifyは音質的にはやや不足だけど、それで補完してもいいし、どうしても高音質で欲しければCDやダウンロードで買えばいい。

正直、ストリーミングに頼りっきりになるのは個人的には不安がある。

そんなこんなで、いよいよ不満らしい不満が無くなっている。

というか、PCオーディオ的には、今の自分にできることはほぼやり切って、これ以上手を入れる余地も少なくなっている。現状の音質を維持出来たら言うことはない。

Pegasus R2R DACは1MHz以上のサンプリング周波数を入力可能なので、うちのシステムで試してみたんだけど、途切れ途切れで再生速度も合わず上手くいかなかった。

たぶんハードのスペックをもっと上げるとか、リサンプリング方法を負担が少ない方式に変える必要があるのだ。以前だったら何とかやってみるか、とか考えたんじゃないかと思うのだけど、どうも今の自分にはそこをやるモチベーションが無いんだな。

PCオーディオは日進月歩の上、今日自分のとこで出来てることがハードが変わるだけで再構築しないといけないなんてこともあったり、今日提供されてるソフトウェアやディストリビューションが何時までもあるとは言えないので、スキルは維持しないといけないと思っているけど、とりあえず、オーディオを聴きながら、何をしようかと考えていこうと思っている。

18日、追記。

PCオーディオ周りの説明が何が何やら分かりにくい。

そこでもう少し詳細をエントリーに追記しておくことにした。

構成図のPCオーディオ周りだけ抜き出してみた。電源ラインは省略。

左から右にデジタルデータが流れていく感じかな。

まず左上がDaphile サーバー。

古いノートPC(Compaq 6730b)をUSBメモリから起動し使っているが、不具合は感じない。

左下にHP Probook 450 G3。普段使いのPCでOSはFedora。

ここからウェブブラウザ(Daphileのコントローラーでもある)、ncmpcpp、sshなど使って、データの流れをコントロール、設定する。

右に寄ると、Webにつながっている。

Deezer、Spotifyの他にも、YOutube等のストリーミングや日常的なウェブの使用、アップデートなどインターネットからのデータはここから降りてくる。

図の中央に来たら、NASがある。

収録音源の殆どはCDリッピングのflac + cue sheetだ。幾何か購入したハイレゾもある。

中央下にRaspberry Pi2。

Pulseaudioサーバーとして使っている。OSはpiCore7。

Probook 450 G3をPulseaudioクライアントとして使い、そこからのデータを受ける。

更に右に行くと、右上にHP Elitebook 2570p。

OSはTiny Core pure 64。

mpdサーバーであり、UPnPレンダラー、PPAPフロント、libsamplerate (src)を使ったリサンプリングサーバーでもある。

送られてきたデータを768/32にアップサンプリングして、右下のPPAPバックエンドに送る。

右下にApu2が2台。ともにOSはTiny Core pure 64。

PPAPバックエンドとして機能する。

2台のうち、どちらにデータを送るかは、右上Elitebookのmpdサーバーに設定する。左下のProbookからsshを介してアクセスし、mpdの設定ファイルを書き換える操作が必要で、ちょっとだけ手間がかかる。

使用状況に合わせて、図にデータの流れを書き込んでみる。

まず、Elitebook(mpdサーバー)にマウントしたNASの音源を、Probookからncmpcpp(mpdクライアント)で操作して鳴らす場合。

Daphileを導入する以前は、これが中心的な使い方だった。

操作指示の信号は赤い点線で表示。

図の左下、Probookからmpdクライアントのncmpcppで、右上Elitebookのmpdに指示を送る。

音声のデータは、赤い実線で表している。

図中央上のNASから、右上mpdサーバー兼PPAPフロントのElitebookにデータ送信。

Elitebookで768/32にアップサンプリング処理し右下のApu2に送信。

次に、Daphileの操作で運用するときの流れ。

Probookでウェブブラウザ上のアクセス画面からDaphileに指示を送る。

ウェブブラウザは、Daphileの操作をするだけではなく、Deezer自体も開いて検索や登録等に使用したり、ネットで情報確認するなど、あれこれと同時に使っている。

Daphileの役割は、サブスク(主にDeezer、サブにSpotify)のデータ、NASのデータを、UPnPに載せてmpd サーバーに送ることだ。

最近はNAS音源をDaphile経由で送ることも多い。

DaphileはTidal、Qobuzにも対応していて、Deezerと同じように使えるのではないかと思うんだけど、うちでは契約していないので確認は出来ていない。Apple MusicやAmazon Musicには対応していない筈?だがAirPlayプラグインを使えばiPhoneから転送可能、ということらしく、これもうちでは確認していない。もしも使えるようなら、音質上、運用上のメリットがあるかもしれない。

音声のデータの流れは、まずWeb、NASから、Daphileに。

DaphileはそのデータをUPnPによってElitebookに送信。

Elitebookで768/32にアップサンプリング処理され、Apu2に送信。

最後に、Pulseaudioサーバー。

Youtubeの音声など主にウェブブラウザの音声をメインのオーディオシステムで再生するのに使う。

pulseaudioの操作は、慣れないと煩雑だと感じるかもしれない。

まずProbook、ターミナルソフト上でPulseaudioのクライアントを設定。そこから音声出力するソフト(主にウェブブラウザソフト)を起動する。

更にProbookからsshでRaspberry Pi2にログインし、Pulseaudio起動の指示を送る。

これで設定終了。

バックグラウンドで常時動いてくれるというものではないようなので(何処かで設定できるのかもしれないが、出来ていない)、使用の度にこうした操作が必要になる。

設定した上で操作すれば、クライアントの音声出力ソフトを操作することで、音声のデータがRaspberry Pi2に送られる、という仕組みだ。

図では、ウェブからのデータをProbookでpulseaudioに乗せてraspberry pi2に送る流れを表示している。

さて、ここまで書いて、読み返してみて、やっぱり面倒に見えるだろうな、、、と思った。

サブスク周りは、手を付けようと思ったら本当に分かりにくくて面倒だ。

じゃあ、製品を買えばいいのかといえば、どうもそっちも面倒くさそうだ。

最近、オーディオ関連の雑誌社からサブスクに関するムックが出たり、他の某誌の誌面でも特集されていたりする。しかし件のムックを読んでも、結局は何をどうしたらいいのかは簡単には分からないことが分かるという感じだし、特集を組んでる某誌ではDeezerは名前が出てこない(!)。まあ業界雑誌だからそういう推す推さないのメリハリがはっきりしてるということだろうけど、そういう雑誌はあんまり信用できないってことになるんじゃなかろうか。余計なお世話か。

レコードだ、CDだと言ってた頃は、何でもいいからコンポを選んで鳴らしたら音が出た。

今はそうはいかない。どこから音楽を買うのかとか、何を使って再生するのかというとこまで、考えないといけないことが多過ぎると思う。スマホとイヤホンだけで取り敢えず済ませるのは簡単だ。そこから拡張しようと思ったら、わけが分からなくなる。

どのコンポは何に対応してるとか確認するだけでも一苦労する。

上記で取り上げた誌面とか、軽く見ただけだが、なんだか対応状況が間違ってるとこがあったり。専門で仕事する人が誌面を作っていても間違えが出てくる、それぐらい分かりにくい。もうスマホでいいや、と思う人は多いのではないだろうか。

そういう意味では、、、うちのシステムなんか簡単な方かも知れないな、、、

使ってるOSはすべてタダだし、PCも安価に間に合わせているし、、、それは難しさとは関係ないか。

まあ、ともかく、これからサブスクとオーディオの状況がどうなっていくのか、、、付いていくのがやっとになるかもしれないが、、、

May 25, 2021

DAC/アンプの切り替え盤を設えてみた

DAC2つ、アンプ2つになった。

切り替えて使いたいんだけど、市販のセレクターには手頃なものがなかなか無い。自作するにはケースの加工とかハードルが高い。

しかし、気付いた。

バランス接続はノイズに強いんだから、ケースなんかなくてもいいんじゃなかろうか。

そういうわけで、自分なりにセレクターを工面してみようという気になった。

最初は、スイッチが付いている方が使いやすそうだと思っていたんだけど、信号経路に接点が増える。

試しにDAC-アンプ間のXLRケーブルにサウンドハウスで扱っているXLRケーブル(classic pro)をつないで延長して聴いてみたら、若干だが劣化がある感じ。amazonで入手した7000円弱のセレクターを通したときほどではないけど、しかしこれは、劣化なしにセレクターを作るのは簡単ではないかもと感じた。

とりあえず、スイッチは使わずケーブルの抜き差しをしやすくするためのボードを作ることにした。抜き差しがしやすくなるだけでも、かなり使いやすくなるはずだ。

作るといってもどうするか。

既製品で何か使えないかな。

サウンドハウスの通販サイト内を探していたら、使えそうなものが見つかった。

TOMOCA ( トモカ ) / P-112N コネクターパネル

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/92117/

NEUTRIK ( ノイトリック ) / NC3MD-LX-B

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/113754/

TOMOCA ( トモカ ) / M3×8mm

https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/239776/

これらを組んで、うちのオーディオラックに取り付けることが出来ないか。

うちのオーディオラックは20年以上前にホームセンターなどで扱っているフレームを組んで作ったものを、組み直すなどしながら今も使っている。昔はマンテンという会社が作っていたが倒産し、現在はキタジマ カラーアングルに引き継がれている、のかな?

https://www.kitajimasteel.com/shopbrand/C_karaanguru/

同じ規格?で作られているので、20年前に組んだラックを今でも拡張できる。

もっとオーディオラックらしいものにいつか替えたいと思いながら今まで来ている。ここまで来ると、多分もう替えないかなあ、便利だし。

トモカのパネルとカラーアングルとで、寸法は合うんだろうか。

とりあえず、やってみないことには始まらない。

部品を入手してみたら、ラックに組み付けることが出来そうだ。

コネクターパネルにノイトリックのXLR端子(オス)を専用ネジでネジ止め。ネジを締めても僅かにガタがあるので紙片を挿んで固定した(6月、追記。追加購入した端子はガタがなかったので紙片無しでネジ留めしている。ロットによってそういうことがあったのかも)。

この端子にDACにつなげるケーブルを半田付けする。配線には手元にあったBelden 88760を使う。数年前にXLRケーブルを作るつもりで入手したままになっていたものだ。これの先に、手元に余っていたXLR端子(メス)を付ける。88760は硬くて扱いにくかったが、何とか半田付けした。

これをラックにネジ止め。カラーアングル用のネジとコーナープレートが使える。

組み付け、出来ました。

裏はこんな感じ。半田付けしたまま剥き出しだが、まあ、いいかって感じ。

31日、追記。

エントリーを上げた後に気付いたんだけど、GNDとHOTの配線を間違えていた。電気は通るけどHOTとCOLDの線材が違うのは辛いので直した。これは直す前の写真。

写真の撮り直しは面倒なのでこのままにしておく。

音はどうかというと、最初はピアノの音が硬く特定の音域が強く響いて、こりゃ88760で失敗か?と思ったけど、数時間でエージングしたのか、自然に聴こえる様になった気がするが、どうなのかな。

DACなどにつながっているケーブルを直接差し替えるよりは、ずっと扱いやすくなった。

あとは音の変化だけど、これは簡単には可否を決められない。暫くは使いながら、時間をかけて判断したい。

Jan 07, 2020

コンデンサーと抵抗と銅板による仮想アース(1月23日、26日、2月10日、16日、22日、27日、3月1日、8日追記)

うちでは昨年から銅板を重ねて仮想アースにしている。

過去のエントリー

コンデンサーと抵抗による仮想アース

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20191128a.htm

コンデンサーと抵抗による仮想アースと銅板(追記あり)

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20191221a.htm

銅板仮想アースの体裁は以前のエントリーに上げたとおり。銅板を重ねてラップで包み、太めの輪ゴムを4本巻いた。3mm厚と0.8mm厚の2枚巻きが2つと、3mm厚、2mm厚、1mm厚の3枚巻きが1つ。合わせて3セットという構成だ。端にドリルで穴を開けてラグ端子を留められるようにした。3Mのナイロンねじでつなぐ。

銅の総量は、(3×3+2+1+0.8×2)×100×365=496400、といいうことで、500立方cmに少し足りない。

気が付いたら1万5千円程投資しているので、今更だけどコストパフォーマンスは良くない。

CRを使ったアースフィルターも併用しているのだけど、これについては何をどうしたら良いのかまだ様子を見ている。

ないよりはあるほうが、なんというか、何かがキマるような気がする。

使用箇所は、SM-SX100のライン出力端子、デジタル入力端子、ADI-2 DACのRCA出力端子、4425mk2のマイナス端子、と試していった。

今までのところ、SM-SX100の端子が一番良好な効果が得られるようだ。

スピーカー、DACはどうも音が良くなったという感じがしなかった。スピーカーは使う電力や電位変動に比して仮想アースが小さすぎるのかもしれない。DACは電源アダプター端子にノイズフィルターを噛ませているので仮想アースのGNDへの効果が少ないのかもしれない。

そんなわけで、前述の3セットを全て、SM-SX100のライン出力端子のGNDにCRフィルターを介して直列につないだ。

つなぎ方による音の差異までは確認していないが、1つより3つのほうが強く効いている。

セッティングについて。

銅板の仮想アースは振動に敏感だ。現在は床にインシュレーターを介して直置きにしている。ラックの棚に乗せてみたことがあったのだけど、音が篭った。床のほうが良かった。インシュレーターは現在はリプラスの水晶を使っている。昔、VRDS-25xsに使っていたものだ。3セットを重ねるのにリプラスだけでは足りなくて、一部に安価な金属製でメーカー型番は忘れてしまったようなのを併用している。

今回、まるでVRDS方式のCDトランスポートのセッティング調整をしているみたいだと思った。

VRDSだと思えば調整の目星も付くような気がする。しかしこれではノイズを除去しているのか色付けを付加しているのか判らないという面がある。

CRフィルターのほうがどう効いているのか判りにくい。部品による差異はありそうなのだけど。

音の変化についてだが、SNが向上してダイナミックレンジから微小なレベルの聞こえ方まで随分変わった。

大きく改善方向に効いているのは低域で、より深く沈み反応も速くなった。グラデーションが細やかに、つながりや分離がきれいになった気がする。高域も同様の効果が感じられて良くなっている。しかし、何だか出音のニュアンスが大きく変わったので評価し切れないでいる。

分析的に聴けば向上しているように思うのだけど、不思議なことに実際に聞こえる音声は全く「高音質」を感じさせない、非常にさりげない音色になってしまった。

所謂ケレン味がないというのか、情報量が多い!説得力がすごい!とかいう驚きを感じないというか気付かないというか、そういうことに意味があるように感じさせないというのか、印象に残るところがない、ひたすら普通な音になっている。

正直、普通すぎないかな、と思ったり。

音色に思わず引き込まれるというようなオーディオ的な快感がないというか、相対的にといえばいいのか分からないけど音楽の方に意識が向くような、いや、むしろ、音質に意識が向かないので仕方がないので音楽に意識を向けさせられる、という感じかな、そういう音だ。

癖がないといえばいいようだけど、オーディオ的に引っ掛かるものがないのだ。

音質自体は相当良くなっているように思うのに、こんな状態なので考えものだ。

漠然とこれでいいのかな?と思うばかりなので、ちょっと何かこっちの基準がおかしいのかもしれない。感覚がついて行けてない感じがある。

以前のエントリーで700kHz台のアップサンプリングの再生音について、情報量が多すぎると不気味の壁に突き当たるのではないかと書いたことがあったが、そうした違和感は今回の仮想アース使用によって消えている。ということは、あれはGNDのノイズの影響だったのだろうか。よく分からない。

それとは別に、録音の良し悪しに対する違和感はあって、しかしその違和感も単に「変な録音」と感じるだけで、以前に感じていた「録音された声自体への違和感」というのは、どうやら、なくなっているようだ。これはJPopを違和感なく聴けるようになるということで、悪くはないことなのだけど。実際、あれこれとJPop音源を鳴らしてみるんだけど、以前はなんだこれ?と思った音源が案外普通に聴けるようになっていて、驚くやら何やら複雑な気分だ。

こうした変化をどう評価したら良いのか、判断がつかない。掴みきれないので困惑している状況だ。

当面、使いながら判断していくしかない。

その後、リプラスのインシュレーターの数に合わせて3セットだった銅板巻きを2セットに巻き直した。このとき、輪ゴムを巻いていたところが黒くなっているのに気付く。どうもサビらしい。輪ゴムを巻くだけで銅って錆びるのか、、、

そういうわけで、輪ゴムを外す。重ねてラップで巻いただけになった。

しかし銅の酸化については想定してなかった。十円硬貨は錆びていても電気を通すから気にしなくていいかな?

セットを変えただけで、また音が変わる、、、

若干、重くなった?

3セットのほうが良いのか?、それとも輪ゴムが無いせいか?

音色の表情は2セットのほうがあるようだ。、、ほんとうかなあ(w。

普通すぎる音というのではなくなっている。魅力ある鳴り方になったようだ。

試行錯誤の連続で興味深いけど落ち着かない。

エントリーの最初にコストパフォーマンスは良くないと書いたが、そうでもないかもしれないと思い始めている。どうなるかなあ。

このエントリーには何かあったら適宜追記していこうと思う。

あまりにも早々に追記だ。

仮想アースを外してみたら、最初は、良くないと思ったんだけど、、、数時間で回復した。

なんか、正統にいい音が流れてくる。。。これは、落ち着いてやっていかないといけない。

23日、追記。仮想アースを外して2週間経つけど、10日間ぐらいで使用前の音に戻った気がする。

これはこれで、いい音なんだよね、、、

そもそも、仮想アースを試してみるかと思った理由は、もう少し音質が安定しないか、というのがあった。

つまり、うちのシステムは日によって音質が変わるのだ。

そして理由がはっきりしないことが多い。

そういうことが減って、日々安定して良好な音質で鳴るようにできないだろうか、と。

そこで、仮想アースでGNDが安定したら、音も安定するのではないか、などと思ったのだ。

目論見の結果は真逆だった。

仮想アースって、安定感を求めるものではなかったんですね。。。

しかし、どうなんだろう、、、

せっかく始めてみたんだし、また使ってみようか、などと思っている。どうなるかだ。

26日、追記。

まだ仮想アースの使用再開はしていない。

最近どうも音がすっきりしないと思っていた原因が判明した(そんなことばっかり言ってる気がするが)。

mpd.confの設定だ。

いつだったからかの記憶すらないんだけど、audio_buffer_sizeとbuffer_before_playの設定をコメントアウトしていた。設定しなくても音は出る。どちらがいいのか確かめる気だったような気がするんだけど、いつの間にか忘れてしまったらしい。今回、気付いて設定をし直した。

audio_buffer_size "65536"

buffer_before_play "50%"

そうしたところ、以前に聴き慣れていた本来のうちの音が出るようになったので、すごく安堵した(他に気付いていない悪化設定はないと思いたいんだけど)。これは前回追記に書いた日々の音質変動とは別で、より高音質な領域で変動するようになっている。

なんというか、仮想アースを試す前にこちらのほうが優先事項ということで、先送りになっていた。

これから試していこうと思う。

2月10日、追記。

コンデンサーと抵抗と銅板による仮想アース、銅板重ね巻き - コンデンサー+抵抗 - 銅板重ね巻きの順番に、アンプのプリ出力につないでみた。

コンデンサは1μF、抵抗は2kΩ、銅板重ね巻きは夫々3枚ずつ銅板を重ねて5mm厚程にしている。

最初は音が豊かに鳴る感じでいいかな、と思ったけど、どうも徐々に鮮度が落ちてくる。音に滲みが乗る。うちのシステムの長所だったはずの繊細な表現が塗りつぶされていく感じがする。

これは求める方向ではないと判断して、一旦、仮想アースは外す。

コンデンサーと抵抗を外して、銅板重ね巻き - 銅板重ね巻きで、アンプのプリ出力につないでみる。

滲む感じはなくなって、音にメリハリが出ながらも柔らかで聞きやすい感じで、これならいいか?と思ったのだけど、、、

徐々に、やはり繊細さが失われて見通しが悪い感じが出てくる。おおらかな感じではあるのだけど。

今のところ、上手くいってない。

そもそも、最初のとっかかりが全く根拠がない思い付きなわけで、簡単に上手くいったら不思議なくらいなのだけど。

うちのアンプについて調べるうちに、下記のようなサイトに行き当たった。

AMP修理工房 Amp Repair Studio

http://amp8.com/

http://amp8.com/tr-amp/sharp/sharp.htm

SM-SX100の修理ケースがアップされている。

アップされている修理記録に、注意書きが記載されている。

http://amp8.com/tr-amp/sharp/sm-sx100.htm

シャーシにSP出力の線(アース側も)を接続してはいけません。

左右SP出力のアース側も接続(共通にする)してもいけません。

そうだったのか。

実際、テスターで確かめてみたら、スピーカーのマイナス側は、ライン入出力やデジタル入出力のGNDとつながっていない。

調べずにあれこれやっていたら、下手なつなぎ方をして壊していたかもしれない。先に気付いてよかった。

そんな感じなので、急がずにやっていこうと思う。

2月16日、追記。

アンプでの使用が思わしくないので、apu2c4のシリアル端子のGNDに銅板重ね巻き2つを仮想アースとして繋いで様子を見ている。

こっちのほうがいいような。

陰影が深まり、虹のような色彩感と透明感を感じる音色になる。触ると壊れそうな色ガラス細工のような感触の聴こえ方だ。ボキャがないから何だそれ?だけど、そういうデリケートさを帯びた出音ができるようになってきている。これは、当初に求めていた以上の結果が得られている。

ここで気付いたんだけど、以前はusb出力にDDコンバーターとしてUSB029H2RPを使っていた。これにGND線を繋いでいたのだ。線の先に繋いでいたのはラックのスチールフレームだった。あの頃の音には若干、GNDへの作用が効いていたのかもしれない。

今の所、改善効果しか気付いていない。

しかし、apu2c4のGNDはusb出力、DACを経由してアンプのSM-SX100のGNDと導通している。徐々に仮想アースの影響がアンプにも及ぶ可能性がある。

変化を確認していこうと思う。

22日、追記。

17日の時点で、なんとなく音が膨らんでいるという感触があった。

まだ影響は大きくないが、このあと音がゆるくなっていくだろうと予想。既に16日のときのような繊細な表現ではなくなっている。

仮想アースを外すと意外にすぐにいつもの生真面目な音に戻った。

仮想アースをつなぐと、、、艶っぽい。音に華がある。

ゆるくなっていた感じは、これも意外にも、なくなっている。

ここで、PCトラポとDACをつなぐusbラインのGND線を切り離したらどうだろうというアイデアが浮かぶ。切り離せばアンプに仮想アースの影響が及ばない。問題の切り分けもしたい。

でも、どうやったらいいんだ?

というか、そんなことやってもいいんだろうか。

一口にusbのGNDラインと言っても、4ピンのGNDラインとシールドがシャーシアース(FG)とつながっているはず。

これらって、切断したとして信号の伝送は問題なくできるんだろうか?

ネット上を巡ると、切っても動作するという報告が上がっている。

DAC認識後にVCC、GNDのラインを切るという手法。しかし、あくまで自己責任だ。

じゃあGNDラインに抵抗を入れたらどう?と思って調べると、やっぱりしないほうがいいようなことらしい。

どうも簡単ではない。実際、GNDラインを切ってみたり抵抗で繋いでみたりしたけど、うちでは結局、ふつうの構造のusbケーブルのほうが余程安定していて音も安心して聴ける感触だった。

ケーブルに物理的に手を入れることができないということなら、以前使っていたUSB029H2RPでGNDを分離すればいいのではないか。

しかしなんというかな、既に仮想アースの話ではなくなっているのだけど。

以前はSW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONで使っていた。今回の使い方だと接続したあとでSW1(2)をOFFにするということになるのかな。

しかし、、、SW1(2)をOFFにすると、ときどき再生音にプチっとノイズが入る。ONに戻すと安定する。

これはGND分離できないか、と思ったんだけど、一応、テスターで確認したらアンプのGNDとPCトラポのGNDは分離できているみたいだ。おかしいなあ、、、

そうこうするうちに、なんだか音に覇気がなくなってきて、ついには音が出なくなった。

ncmpcppで「paused」表示になって、mpdが止まってしまう。

usbケーブルを変えたりすると音が出ることもあるが、なにしろ安定しない。接触不良?、ケーブルの不良?、原因ははっきりしないが、USB029H2RPを外すと音は出る。USB029H2RP自体のアースをとったら安定するのかもしれないけど、今回のところはとりあえず外した。

そういうわけで最近は、音を出すときはapu2に仮想アースを繋いで、聴かないときは外すという手法で様子を見ている。

外しておけば悪影響は生じない。

鳴らす直前に繋いでも効果は得られるようだ。

しかし、その効果の評価に、正直まだ自信が持てない。

引き続き試行錯誤だ。

27日、追記。

前回の追記で付けたり外したりして、と書いたんだけど、結局、数日前から繋ぎっぱなしで様子を見ている。

というのは、現時点では想定よりも副作用が少ない感触だから。

繊細さが失われるかと思ったけど、意外にそうでもない、というか、、、

繊細なだけの表現ではなく、実在感が出てきている。

綺麗というのではなく写実的な音だ。透き通るガラス細工というより、陶器や磁器のような質感が加わり、より多彩な音色に聞こえる。

この音質を維持できたら、もう十分じゃないのかな、、、

引き続き、様子を見ていく。

3月1日、追記。

繋ぎっぱなしで様子を見ていたんだけど、だんだん音色のデリケートさが失われていく感じ。

今日は外してみた。外すと繊細さが戻ってくる。

1週間繋ぐと弊害のほうが大きくなる。難しいものだ。インシュレーターよりも突っ込んだ効果が期待できるけど、副作用もある。

聴くときにつなぐ方式に戻す。

アンプに繋いでいたときよりPCトラポに繋いだときのほうが、着脱に伴う変化、改善が早い感じなので(機器自体のGNDの大きさに依るのかな)、使い易いというのはあるけど、繋ぎっぱなしのほうが楽なんだけどね。

3月8日、追記。

PCトラポのapu2c4に銅板の仮想アースを使っている。

付けているときのほうが音がいいけど、付けっぱなしにしないように時々機を見て外している。

効果の出方が何かに似ていると感じていたんだけど、思い至ったのはクロックを追加した時の変化に似ているような気がする。以前にfireface UCXを使っていた頃、NANOCLOCKSからword clockを入力していた。変化は僅かなものだったけど、ないより良かった。そのときより仮想アースのほうが変化は大きいんだけど、隠し味的に全体が良くなる効き方がそう感じさせるのかと思う。

当面、この使い方で続けるつもり。

このエントリーへの追記も長くなってきた。このあたりまでとして何か必要があったら新規にする。

Dec 28, 2019

GNDについての考察してもわけがわからない

うちの仮想アースについて現状。

銅板は重要。コンデンサーは容量よりも品質が重要な気がする。あと、抵抗はこれから考える。

今回、仮想アースの試みの中で思ったことがあるので列挙しておく。

まず、アナログの音との類似性。

アナログレコードは、テンションが高くて太い音がする。

仮想アースでアナログの音の全てを説明できるとは思わないが、考えてみたらレコードプレーヤーはアースでプリアンプに繋がっていて、アンプから見ればレコードプレーヤーは仮想アースということになるのだ。

じゃあ、アナログプレーヤーが繋がっているアンプでデジタル音源を再生したらアナログの音になるのかと言われたら、そんなことはないのだろうけど、どうなるのかなとは思う。レコードかけっぱなしにしながら、デジタル音源からの入力でスピーカーから音を出したらどう聞こえるのだろうか。うちのシステムにアナログプレーヤーは繋がっていないので確かめられない。

昔はアナログプレーヤー以外のコンポもあれやこれやとアンプにつながっていた。カセットデッキとかチューナーとか。場合によってはフォノアンプ、イコライザー。それらは使ってなくてもつないでおくほうが良いという話を聞いたことがある。一種の仮想アースというか、GNDの拡張だ。

最近のデジタル中心のコンポはつなぐものが少ない。必然的にGNDは狭くなる。

あと、スピーカーケーブルに太いのを使うのはGNDを広げていることになる。銅板をつないでみて思ったのは音のテンションが上がることと音色が太くなる、濃厚になる感じだ。これは太いケーブルを使うときの変化に似てるとか。まあ、ケーブル交換による変化は被膜素材や構造に因るほうが大きいとは聞くことがあるけど、そもそもそういう構造等が作用しているのがスピーカーケーブルのGND線だと考えられなくはない。

GNDというのは新たなフロンティアなのかもしれない。

銅板を仮想アースとして使う際に、GNDは電子の供給源というイメージについて書いた。その一方で以前のエントリーでは、直流では電子が動くけど交流では動かないから供給はいらないという旨を書いたりもしている。

実際、波間に浮かぶカモメは流されない。波は岸辺に打ち寄せていたとしてもカモメは浮かんでいるその場で上下しているだけだ。電場の海に浮かぶ電子もそうだとしたら、電子の供給源としての仮想アースはいらないはずだし銅板の下のインシュレーターがどうだとかいう現実は生じないはずだ。

つまり、何かが足りないか間違っているかということだ。

電圧、電流、電力というのがセットになってるので、スピーカーが鳴るということは電流が流れていると思い込んでいるんだけど、実際、スピーカーにはどういうふうに電流が流れているのか。僕のイメージとしては音声信号の電圧変動に合わせて電流が+-行ったり来たり、つまり電子はミクロン単位?で揺れ動いていて、流れるような動きではないという感じ。

最近はオーディオ関連で電圧か電流かという話があるようだ。しかし電流はイメージに過ぎないという話が昔からある。そもそも電子の流れの逆だし。しかも交流電流というのは測定しにくいみたいで、電圧などを測定して計算するものらしい。実際に電子がどういう挙動をとるのか見た人はいない。

というか、電子の流れの逆が電流という理解自体が怪しいのかもしれん、と思い始めた。

スピーカーにエネルギーを伝えている実体は電圧、電位変動そのものではないのか、という考えに至る。電位の変動自体がエネルギーを運んでいる、というか、電位変動がスピーカーの磁石で物理的な運動エネルギーに変わるんだね。

そこで仮想アースは、何をしてるのだろうか。

電子の供給ではなく仮想アースに電流は流れないとしても、GNDの電位変動に何かが作用しているのは確かだと思うのだけど。

実際、GNDにはどんなふうに電流が流れているのかとも思う。大量に電流が流れたら抵抗が低いとはいえ発熱するよね。ノイズも出る。だから、あんまり流れていない、というか、たくさん流れるようには作っていないと思うのだ。しかし、あちこちでGNDを通って電流が戻ってくるとか書いている。流すならうまく流れるように作る、というのを何処かで読んだ記憶がある。たしか、なるべく短くとか。アンプを作るのにもGNDの配線というのは気を使うところらしい。つまりそれだけ影響するのだろう。しかし前述したが、GNDにつなぐコンポは多いほうがいいという話もある。矛盾するようだけど、ノイズをどの程度拾う環境なのかによって違うのかもしれない。

上にも書いたが、交流電圧でエネルギーを伝達するのであれば電子はほとんど移動しないと思われるので、GNDに流れる「電流」という概念はどのような電子の流れと相関しているのだろうか、とか思う。

電流が流れるのであれば、そこには電位差があるはずだ。

アンプの回路図をみると直流電源がGNDに落ちている。直流電源の-側からアンプの回路に電子が供給されているイメージだ。

GNDにつながっている、スピーカー、トランジスタ、真空管、コンデンサー、抵抗、、、

その先とGNDとの間に電位差があれば、電流が流れる。

その先が交流なら、GNDの電位が波打ちこそしても、電子は移動しないかもしれない。

その先が直流なら、たぶん電子が移動していくことになる。

直流電源の+側からたどっていくと色々と部品があって、その先はコンデンサーを介してGNDに落ちていたりする。そういう場合は直流は絶縁されていることになる。まあ実際、音楽の交流信号を増幅するのに直流を使うのだろうから、最後は交流になるのだろうけど、だったら電子は殆どその場で動かない。しかし電位の変動はGNDに落とされることになる。

そうなるとアンプの直流電源の-側から落ちているGNDの電子の動きはどうなんだろうとか疑問なんだけど、アンプを作る経験は少なくて詳しくない。こういうことって本とか読んでもよく分からない。寡聞にて僕の知る範囲ではあんまり書いてない気がする。そんなこと知りたいなどというニーズがそもそもないのだろうかな。

調べていくとコンデンサー絡みで、電子の流れを伴わない電流を変位電流といい電子の流れを伴う導電電流と区別されるという話があったり。変位電流は電子の流れを伴わないので導電電流が流れるときに発生する抵抗は生じないとか。別名、電束電流とも言うらしい。

どうやらやはり「電子の流れの逆が電流」という理解は不十分らしい。

考えてみたら、電子の動きは遅いので電流の速さには追いつかない、のかな?

しかし「電子の移動を伴わない電流」って、どういう概念なんだろうと思う。じゃあ電流は電圧の変動に伴う何かなのかな、というと、変位電流というのは電圧の変動とはズレることがあるらしい。コンデンサーの絡みで交流電圧の変動に対して位相のずれを生じるという。

いろいろ訳が分からない。

しかし、そういう概念が出来たおかげでマクスウェルの方程式というのが完成し、いろいろと科学技術は進歩したらしい。

日常的な感覚で捉えようとしたら無理が出てくるのが電磁場の挙動というものらしい。

ここに来てようやくそれを認識した。

元日、追記。

電気についての本を読んだりするうちに、電流とは「電荷」の移動だというのを今更知った。

そういやそういう言葉が昔あったねえ、、、

wikipediaとかにも、よく読んだら電荷の移動だとはっきり書いてある。

電子の移動を伴わなくても、電荷が移動したら電流は流れるのだ。

でもじゃあ、電荷って何よってことになったら、やはりよくわからないんだけど。

金属では電荷の移動を担うのは電子だと書いてあったりして、じゃあ電子じゃん?ということになるけど、仮想アースの中をそんな激しく電子が動いてるってことになるのかという。仮想じゃないアースに流れたら漏電だし?むしろ電子は動いてないけど電荷は電位や電場の変動に伴って動いていると思うほうが、感覚的には受け入れやすい。

こうして物理学的な理解は遠ざかるのだろうか、、、

理屈は分からなくても音質改善に尽力できるところがオーディオという趣味の懐が深いところだ。

なので、しばらくは仮想アースを調整してみようと思う。

Dec 21, 2019

コンデンサーと抵抗による仮想アースと銅板(追記あり)

本題に入る前に、リピーターハブ、FXG-05RPTについて報告しておく。

以前のエントリー、http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20191023a.htm にも追記する。

現在、FX08-miniの代替で、このハブを使用継続している。

どちらがいいか明確には言えないんだけど、印象としては同等。FX08-miniは大人しく、FXG-05RPTのほうが押しが強い音が出る。

比較の条件・状況は、ともにつなぐ機器は2つで片方はPCトラポのapu2、もう片方は他のスイッチングハブを介してネットワークにつながる。空いているポートは全てlanターミネータで塞ぐ。FX08-miniはDMJ-100BTを上流下流ともに使用、FXG-05RPTは1000Base-Tなので使わない。という感じ。

いずれ、700kHz台でPPAP運用するつもりなので、FXG-05RPTを使っていくことにした。

本題に戻る。先月のエントリーで、コンデンサーと抵抗による仮想アースについて書いた。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/audio_diary/20191128a.htm

今回は、その後の話。

こんな感じでコンデンサは1μF、抵抗は2kΩで、使い始めた直後は良いと思ったが、、、数日で副作用が出始めた。

なんとなく、音が荒っぽく聞こえる。刺々しく暴れる感じ。

外したら治るんだけど、、、

今度は音がつまらない。

つまらないって言い方はどうよ、と思うんだけど、うまく説明できない。仮想アースを使う以前の音と比べて劣化しているというのでは、ないように思うんだけど、、、

聴いていて正確な再生という感触はあるし、それなりに端正な音なんだけど、なんというんだろうか、、、仮想アース付きと比べてしまうと色彩感に欠けるのだ(今思えば、この音はアンプのウォーミングアップ前の音に近いのではないかと考えるんだけど、確認できていない)。

かといって、仮想アースを戻しても気持ち良く鳴らない。

どうしたものかな、という感じだった。

まず試みたのは、コンデンサーの容量を0.027μFに減らしてみること。

コンデンサが小さすぎると効果が感じられないと前回のエントリーでは書いていたんだけど、意外とそんなこともない。

音の荒さは減る。しかし十分な改善ではない。

どこか腑に落ちない中途半端な鳴り方をする。

抵抗値を小さくしてみたが、こちらは減らさないほうがいいのかな、、、しかし、以前に感じたとき程にはひどくない。

というか、今が悪すぎるのか?なにしろ上手く言えないが座りが悪い、違和感を感じる音だ。

もしかしたら、それなりに安定していたGNDを、仮想アースを継ぐことで引っ掻き回してしまったのかも。

これは諦めたほうがいいのかな、、とも思ったが、ちょっと他に試してみたいことがあった。

それがタイトルにもなっている銅板だ。

以前のエントリーで、GNDは電子の供給源というイメージがある。と書いた。

GNDというのは何だろうというのは昔からの疑問。

これも非科学的なイメージなんだけど、電子の供給源ということであれば、大きければ大きいプールであるほどいいのではないか、という発想。

GNDはプレーヤーからアンプ、スピーカーのケーブルまでつながっている、いうなれば金属導体で出来た電位一定の領域というイメージなんだけど、ここから必要な場所にスムーズに電子が供給されることで、スピーカーが正確に駆動されるし、アンプによる信号の増幅も正確に行われる、のではないかという。

電子が導線の中を移動するスピードは非常に遅いとも言われるんだけど、動くときに「足りない」となれば、スムーズに動かなくなるのではないか。電子がスムーズに動かないとなれば、例えばスピーカーの動作も滞るのではないか。

電子が足りないなんてことがあるのか?って?

知らないけどさ。そういうイメージなわけだ。

要するに、GNDに銅の塊をつないだらコンポの動作がより安定するんじゃないか、ということだ。これも仮想アースの一種だと言っていいだろう。

しかしコンポってシャーシアースしてるよね。つまりシャーシもGNDなわけだ。

銅の塊をつなぐと言ったって、大したことない大きさじゃ何してるやら意味がないのではないか、、、

当初は100mm角ほどの銅塊を考えたんだけど、普通に売ってない。20mm角ならあったけど小さすぎる。

銅鍋を使う?、、ちょっとかっこ悪いな。

アース棒の太いのを使えばいいんじゃないの質量もあるだろうし、と思ったら、あれって銅メッキなんだね。錆びても腐食しないで地下に電気を流すことが出来たらいいので、棒全体が銅で出来ているわけではない。芯は鋼、つまり鉄なのかな。実際に地面に打ち込むならともかく、仮想アースなので鉄で出来たものをつなぐのは避けたほうがいいのかな、、。

そんなこんなで結局、工作用の銅板が一番、入手しやすく目的にもかなうという事になった。

1mm、2mm、3mm厚の3枚を入手。大きさは、100mmx365mm。合わせて6000円足らず。意外と高価。

3種類1枚ずつにしたのは、厚さによって音の違いを比較したかったから。

でも結局、1mm1枚と重ねて6mm厚にしたのとでしか試していない。というか、1mm厚1枚で手応えがあったので、そのまま3枚重ねに直行してしまった。比較していない。

3枚重ねて6mm厚にして、ラップでぐるぐる巻きにして、太めの輪ゴムで留めている。

1mm厚の板を端から10mm程出して、電線を留めることができるようにしている。

今後、この体裁はなんとかしたいけど、どうなるかわからない。

これをどうしたかというと、こんなふうに接続した。

CR仮想アースの前か後ろかに銅板をつなぐ。簡単だ。

ちょっと信じられないが、懸案だったCR仮想アースの問題が霧散した。透明感が高くしなやかで、潤いがある音になった。

つなぐのは前と後ろ、どちらでもいいみたい(どういうことなんだ?)。

しかし、潤いがあるのはいいけど、なんというか、、、

音が誇張された感じがする。必要以上に太いような。

潤いが多い感じは、以前に使っていたCDプレーヤーVRDS-25xsの天板に御影石ウェイトを置くのにセーム革を使ったときの音に似ている気がする。

低音はくっきりしてズシンと来る感じで、ピアノの低音などはいいんだけど、今までの感覚で比較したら全体的にファットすぎる。これはどうなんだろう、、、リビングよりもクラブとかが似つかわしい傾向の音に聴こえる。全体的なリアリティは、、、良くなっているのかどうか、はっきりしない。

あんまり問題が簡単に霧散するのは、信用しすぎないほうがいいかもしれない。よく効く薬は副作用の可能性も大きい。

コンデンサーの種類も、もう少し検討する必要がある感じだ。

しかし、いいのかな、こんな感じで。

今更だけど、これって最終的にものになるのかね、という気持ちもある。

音の変化は大きく、経時的な変動もあるので、評価に時間がかかる。良いのやら悪いのやらだ。

インシュレーターなどだと回路の外から作用するけど、仮想アースは一応、回路に直接作用している。その分、不安定にさせるときの影響は大きいのではないか。このエントリーをアップする直前に、ふと思い付いて、銅板の下にインシュレーターを使ってみたら、、、また、なんだか、違うような感じ。振動を拾ってるのか、これは、、、

これは、いわゆる、泥沼というやつだ。

評価を急いではいけない。当面、焦らずに、試行錯誤を継続することになりそうだ。

早々だけど24日、追記。

泥沼かと思ったが、、、音の方が澄んできて沼ではなくなった。

余っていた音工房Zのケーブルインシュレーターを銅板の下に使用したら、潤い過多でファットな感じがすっかり改善した。輪ゴムを介して床に直置きしていたのが良くなかったらしい。

何年も前にコロ型インシュレーターとして使っていた黒檀円柱を使ってみたら更にクリアに鳴る。

しかし、若干まだ音が滲む。

コンデンサーと抵抗を外したら滲みが取れた。

でも乾きすぎかな?

端正な音ではある。制動感が素晴らしい。もともとSM-SX100が再生するドラムスとか素晴らしいと思っていたんだけど、更に磨きがかかっている。

コンデンサと抵抗を通すと音色に湿度が出る。

調整し甲斐がありそうだけど、今のままでも十分じゃない?という音。

変化を確認していきたい。

Nov 28, 2019

コンデンサーと抵抗による仮想アース

電流と電圧のイメージ。

電流は、電子の流れ。電子の海の中を流れる電子が電流。

直流は津波。抵抗に当たると、押し流す。

交流は波打ち際で見なれた波。電圧の上下でゆれる。抵抗に当たると波しぶきを上げて砕ける。スピーカーという抵抗はそれを音に変える。

電圧が伝わる速さは、電子の波自体よりも早い。

津波にせよ、普通の波にせよ、水自体が動くよりも早く波の圧力は伝わっていく。

水の中を波の圧力が伝わるのに比べたら、電子の海の中を電圧が伝わるのは比較にならないほど速い。光速で伝わるといわれるが、本当だろうか。

GNDのイメージは、電圧の凪。

音楽の微小電圧信号は、アンプで増幅され大きな波となり瞬時にスピーカーに届く。

スピーカーにぶつかった交流電圧の波は砕けて音となり、あとは凪となる。

そこがGND。

でも、よく見たら凪にも僅かな波立ちが見られる。あちこちから流れ込んだノイズ、スピーカー振動の余波。

コンポでは、いろんな素子が働いていて、波を先に送るのと同時にノイズが吐き出される。それを受け止めているのがGNDの海。

見た目は広くないけど、電位を一定に保つ力が、、、たぶん、直流電源から与えられている。

コンポには、ウォーミングアップで音が変わるという現象がある。

素子のひとつひとつが温まるのにつれて素性が変わることに加えて、GNDには電圧変動の漣が満ちていく。

コンポのGNDは電気的な閉鎖空間であり、所謂「アース」とは繋がっていない(つなぐことも出来るけど、継いだ先が穏やかな凪とは限らない。好条件でなければ、単に他所からの波が入ってくる新たな閉鎖空間に繋がったというに過ぎない、ということもあるだろう)。

コンポのGNDに、漣は逃げられずに溜まっていく。

ついには、漣はあまりにも重なりすぎて、凪とほとんど見分けがつかなくなる。

つまり、ノイズの海の中では、新たなノイズは目立たない。これが、ぼくのイメージするGNDのウォーミングアップ。

GNDの漣が目立たなくなったら、たぶんスピーカーの音はこなれてくる。

でも、プリアンプが扱うような微小電圧信号に気付かないレベルで影響を与える。それはアンプで増幅され、気付かないうちに音を汚す。

GNDは、穏やかな凪であるに越したことはないのだ。最近、GNDの電位変動を抑える電子機器が売られている。たぶん、効果はあるのだろう。

メモとして記事のアドレス記載。

ノイズ対策に“革命”をもたらしたアクティブアースの新モデル!テロス「QNR Mini 3.1/QNR 3.1」レビュー

https://www.phileweb.com/review/article/201807/27/3126.html

こういうイメージを考えたのは理由がある。

コンデンサと抵抗で、オカルトまがい?の仮想アースを、うちの1bitアンプに実装してみた。

いきなり、もう外せないレベルで音が変わる。

冗談じゃないよ。

人に見せられないものがまた増えた(とか言って、ここに書くわけだが、、、)。

部品箱の中で10年以上死蔵していたフィルムコンデンサと抵抗(ともにオーディオ用ではない)を、並列に継いで、片方をアンプのRCA端子のGNDに継ぐ。もう片方、あいている方には何も継がない。だから仮想アース。

こんな感じで。なんてシンプルな図だろう。

コンデンサが小さすぎると効果が感じられない。1、0.33、0.027μFを試したが、1μFに固定。

抵抗は5、100、2kΩを試す。抵抗値が小さいと、なんだか音が派手になり荒れる。2kΩに固定。

巻き線抵抗とコンクリ抵抗(訂正。なんでコンクリ抵抗とかいうかな、、、)セメント抵抗の比較だと、巻き線のほうが有機的。コンクリはコンクリート風味セメントはセメント風味の音がする。しかし、どちらの種類を使うにせよ、音色に深みが増して色彩感豊かに歌うようになった。以前より木目細かくなったように聴こえるんだけど、以前から感じていたような、空々しさ(聴覚の不気味の壁じゃないかと以前のエントリーに上げたことがある)が霧散している。

アナログディスクの音色のような感触がある。まさか、GNDを継いだ音なのかな。

ちょっと信じられない気持ちだったが、女房も、たしかに音が良くなった、という。

僕よりも確かな評価だと思う。

一応の完成形、こんな感じ。

アンプの入力端子に刺している。

DACにも刺してみたけど、ちょい聴きアンプのほうが効果がある。

これからエージングでどう変化するかを確認しないといけない。

コンデンサと抵抗がGNDのノイズを処理したのだろうと思うが、何がどう作用しているのかは全く説明できない。だから、アンテナとして機能していて変な付帯音を付けてる可能性があるのではないかとか、指摘とかされたら否定しきれないが、実際の音は、そうは思えない。

なんというか、スーパーツイーターのチャージカップルドネットワークを作るためにコンデンサをいじり始めた頃から、コンデンサには電位変動を吸収する力があると僕は「信じて」いるのだ。今回の装置、構想自体は10年以上前からあるが、どうせ効かないだろうし、もし効いたとしても説明できないし何だというんだ、とか思って放置していた。

実際に作って試してみたのは初めてで、これだけ効くのならエントリーにしておこうと思った。気が変わったということだ。

仮想アースは他にもいろんな作り方がネット上にアップされている。

これだけ違うのなら、他の方法だとどうなるのかも試してみたいという気持ちもあるんだけど、今回のは積み残していた宿題だったのでやった。他の方法を試すのは、もっと先になるだろう。

あと、アンプによって効果が違う可能性があると思っている。考えてみたら、うちのアンプはシャープの1bitで、ちょっと特殊だ。うち以外の環境でどの程度の効果があるか分からないし、効果が得られる抵抗、コンデンサーの数値が違う可能性もある。

最初に書いた、電流のイメージだけど、電子の流れは電流の逆なんだね。

つまり、GNDは電子の供給源というイメージがある。

しかしスピーカーは交流で動くので、実は電子の供給は要らない。

アンプで電圧を増幅する段で、どこからどんな風に電子が流れるのかな、とか思う。思うだけで、ちゃんと勉強して考察する余裕はないのだけど。

2021.04.15. 追記。

このエントリーをアップした後、あれこれと試みたんだけど、結局はアンプからは仮想アースは外している。副作用のほうが大きくなったのだ。

現在は、コンデンサーや抵抗は使わず、銅板をPCトランスポートに使用している。

コンデンサー等が効果がないのかどうかは十分な確認はしていない。変数が多すぎると効果の判断も難しくて、単純なやり方になっていった。

PCトラポへの仮想アースも、注意しないと副作用がある。

これらの経緯は他のエントリーで書いている。

http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi?-tags=GND

Aug 28, 2018

fireface UCXの電源をiPowerに替えてみた

前回、UCXの電源アダプター出力に自作のフィルターをかませてみたら失敗だったという話を書いた。

今回はその後の状況の話。

まず、UCX用自作フィルター1号の出来があんまりだったので、2号を作成した。

2号と言っても部品は全く同じもので、5.5/2.1mmのプラグ(オス、メス1対)と0.027μFのフィルムコンデンサー。何が違うかというと、配線とか半田付けを若干丁寧にしてみましたというもの。あと、1号で補強のつもりで塗りたくっていたグルーガンの接着剤を使っていない。

使ってみて音はどうかというと、意外に2号は1号のような副作用がない。1号は音がこもり覇気がなくなってしまったけど、そこまでの感じがないのだ。よく聴くと、ちょっとだけ音が丸いかな。継いだままにして1、2日と様子を見ていたら、なんとなく効果が出てきた。丸くなっていた音が出るべきところは出るようになり、逆に音色のニュアンスがフィルターなしの時よりも出るようになった。外して聴いてみたら、なんとなく耳障りな感じがする。少しコントラストが悪くなる感じ。

フィルター2号は使える。

1号とほとんど同じ構造なのに、ずいぶん違うもんだと思った。

しかし考えてみたらケーブルとか被膜で音が変わるんだし、接着剤を塗ったかどうかは意外と大きいのかもしれない。

UCXの電源を改善したら音が良くなるというのはあちこちで言われている。楽器用電源(YAMAHA PA-6の代替品)を入手しようとして果たせなかった顛末は前回書いたけど、PA-6はネットショップで売られていることもある。しかしなんだか割高で、付属品の電源で大きな不満はないし、どうしようかなと思っていた。

しかし、簡単な自作フィルターでも確かに変化がある。

この際だから、最近評判がいいiFI-AudioのiPowerを使ってみることにした。

うちではUCXの電源アダプターはUPS(omron BY50S)のAC出力コンセントにつないでいる。

理由ははっきりしなくて、Ras piとかといっしょに安物の電源タップにつないでノイズが多い環境にするよりUPSのコンセントひとつ充てがうほうが良かろうと思ったんだろうけど、実際に音質に差があるかどうかは確認していない。

今回、とりあえずiPowerは電源タップにつないでみた。

というのは、iPower本体の形状とUPSのコンセント使用状況の関係で刺せなかったのだ。UPSには4つコンセントがあって3つが埋まっている。残っているコンセントにiPowerを刺そうとしたら、既に刺さっているプラグが邪魔で刺せない。刺すには使っているプラグをいくつか抜かないといけない。

書き忘れていたが、前述の電源タップはUPSの出力コンセントに刺している。つまり、壁コンセント→UPS→電源タップ→iPowerと繋がっている。UPSには電源タップが2つと、UCX付属品ACアダプターが刺さってる状況だ。

iPowerと、付属品ACアダプター自作フィルター付を比較、、、

あんまり差がない?

継いだ直後に比較ではiPowerに分が悪い。継いだまま様子を見る、、、あんまり変らんかな?

電源タップに刺したままでどうなのよというのはある。

ホームセンターでACプラグを買ってきて、UPSとの接続用コードを自作した。

この際なので、UPSにつなぐ側はコンセント形状に合わせて接地極付きのプラグにした。そのほうが刺した時に物理的に安定すると思う。購入費は400円ぐらい。iPowerにつなぐ側は100円程のありふれた家庭用ACプラグを使った。長さは30cm程度でコードはこれも家庭用の安価な奴だ。

これでiPowerと付属品ACアダプターの条件が同じになる。

ここで、出てくる音に違いが出て来た。

iPowerを使った方が楽器の分離が良く音色の階調が深くなる。極端に大きな差はないけど、UCXは電源にこだわったほうがいいと思った。

自作フィルターとiPowerを併用したら若干音色が柔らかくなる。ごく僅かに情報量が減るように聴こえないこともないけど、音色が柔らかいので音量は上げやすいので副作用は少ない気がする。意外と好みで使い分けてもいいような。

まさか、もしかして、、こっちのほうがいい?、、、判断は保留しておく。

Aug 12, 2018

USB電源用のDCノイズフィルターを作ってみた

7月は岡山も水害があり、仕事の同僚が被災したりして、どうにもブログを書くとかいう気分になれなかった。他にもいろいろあった。

でも、なんとなく最近になってぼちぼちでも再開しようかという気持ちになれたので、書いていこうと思う。

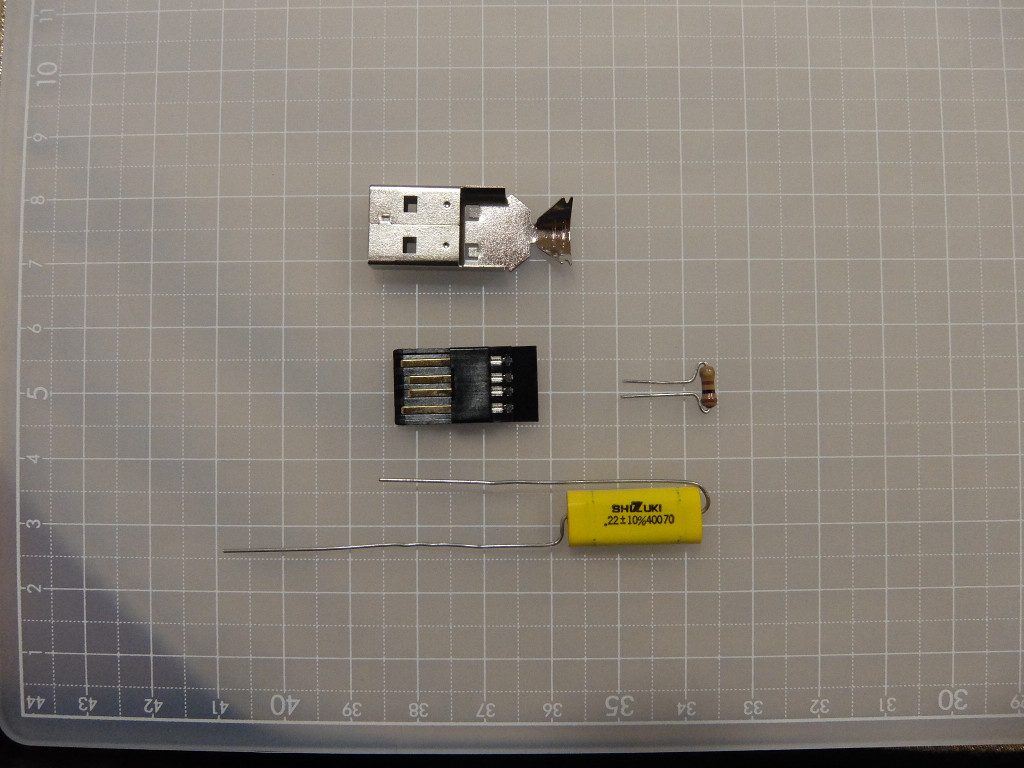

タイトルにあるように、USB電源用のノイズフィルターを自作してみた。

自作と言うのは恥ずかしいぐらいのもので、半田付けしたから自作、みたいな。例によってGNDと+をキャパシタで繋いだだけで、何Hzのノイズを狙ってとか考えもなく、あわよくば高周波を減らせたらいいや、手元にある部品を使って様子を見よう、で作ってしまったようなものである。うちにあるのはそんなのばっかりだ。

オスメスのusb端子はウェブ通販で購入。メス端子のほうに基盤がついていて、オス端子を半田付する。キャパシタは地元の部品屋で購入した0.027μF。

半田付の固定だけでは強度が心許無いので、写真の状態の後、ヒートガンで固めている。

うちのras piに使っているusb電源は、いくつか変遷した後、現在はELECOMのAVA-ACU01という小物になっている。白地に顔が付いたバージョンで、ゆるキャラ系だ。1個500円で売られていたものを複数まとめ買いして携帯の充電に使ったりしていたんだけど、試してみたら意外にいいんじゃないかな、ということでオーディオに使うようになったのだ。

いいといったって、オーディオ用の電源などは試してないので、ほんとうはiPowerとかのほうがいいんだろうなあ、などと思ってるんだけど、3つ買ったら2万円になるし、ちょっと手持ちの部品を試してみてから検討してもいいかな、ということで、やってみた。

結果は、意外にいいような。

音が滑らかになり奥行が出て、微かにまとわりついていたギラつきが消えて音色がより分かりやすくなった。

まだ改善の余地があったと比べて気付いた。

以前からときどき試聴に使っているエネスクのルーマニア狂詩曲2番とか、1年前よりもずっと聴きやすく美しく鳴るようになってきているんだけど、さらに気持ちよく鳴るようになった。

ロック音源の関係で驚いたことは、THe Whoの「Live at Leeds」を聴けるようになったということ。

聴けるってどういうことかというと、僕はこのCD音源を学生のころに購入して、あんまりにも音が悪いと思って聴き通せず中古屋に売った(他の物を買う元手にしないといけないので)という経緯があるのだ。ノイズっぽいし籠っていて精彩を欠くという再生音。ただ、当時のオーディオシステムはトータル数万円のシスコンで、スピーカーは16cm?フルレンジ?にプラスチック製で直径1cmのドームツイーターが付いていて、ツイーターの傍に耳を近づけても音が聞こえなかった。マイルスのトランペットとコルトレーンのサックスを聴き分けられないという代物だった。

しかしその後、これを持っていないというのはロックファンとしていかがなものかという気持ちに負けて、再購入したのである。その後、システムが変わっても良い音だと思ったことは全くなかったし、そもそもパッケージにノイズなんかは気にするなという旨のコメントが予め書かれているのである。最後まで聴き通した記憶が無い。

その音源が、あろうことかTAS Super LP Listに載っているのである。

http://www.theabsolutesound.com/articles/2018-tas-super-lp-list/

まあ、リマスターで再発のアナログ盤なので、初期CDとは別物だろうけど。

しかし、どこにか優秀録音の片鱗があるのかもしれない、聴いてみないといけないと思って聴いてみたら、なんと、意外に聴けるのだ。パチパチノイズが入っている(8794年のCDでリマスター前のものだ。リマスター後は消えている)けど、ロック演奏の生々しさは、確かに音源に記録されていて、最初から最後まで感動を持って聴き通せたのである。

リマスターCDはどうなのよと思って入手したらノイズが消えていて、初期CDより聴きやすくなっている。音が明るいというのかな。ただ何というのか、、、Live at Leedsってなんだか、ヘビーな初期CDのほうが自分には馴染む気がする。好みだろう。

しかしなるほど、名盤とされるだけのことはあるんだこれはと、ロック聴きだして35年でようやく理解するに至った。

TAS Super LP Listはアナログ音源なんだけど、CDでもいいかと思って最近は参考にしている。

ポピュラー系にはLive at Leedsのように意外な音源もアップされていて、どう料理するか考えろというリストなのかなこれは、と思うようになった。

そんなこんなで、電源アダプターのDCラインというのは対策しやすいのかな?と思って、fireface UCXのDC入力プラグに、上記のフィルターと似たような構造のアダプターを作って噛ませてみた。どうだったかというと、こっちは全く駄目で、再生音がこもり覇気がなくなってしまった。

ひとつ覚えではやはり無理みたいだ。

こっちのほうこそiPowerを使ったほうがいいのかな、、、

UCXの電源といえば、1年も前になるかもしれないけど、楽器店で電源アダプターを注文しようとしたことがある。楽器用のものを流用して音質アップを図ろうとしたのだ。受付でにこやかにどういったご要件でしょうか、と尋ねてくるお姉さんに、これこれの代替品の電源アダプターが欲しいんですがと切り出したところ、たちまちお姉さんの表情がかき曇った。そして、何を言われたかは全く覚えていないのだけど、対応できない理由について、なんでそんな顔して話す必要があるのかというような、苦虫をかみ潰したような、親の仇を見るかのような表情で話すのである。こちらは平静を装いながら、いや、難しいんならよろしいんです、、、と精一杯の応答を絞り出したのだった。

いったい、何があったんだろう。

オーディオで気になることは他にもいろいろとあるんだけど、まず、alsaがバージョンアップしてaplayで扱えるサンプリング周波数が上がったこと。

http://www.alsa-project.org/main/index.php/Detailed_changes_v1.1.5_v1.1.6

aplay: Adjust sample rate limits to support newer hardware

There are number of devices that support up to 384 kHz sampling rate and some devices up to 768 kHz sampling rate. This patch increases sanity check limit to 768k in order to support testing of such hardware.

しかし、まだpiCoreには移植されてないんだよね。自分でコンパイルも試みたけど難しい、、、

まあ、使えるようになるまで待とうかと。

これが使えるようになれば、384kHzとか768kHzにアップサンプリングしたPCM音源をPPAPで鳴らすことが出来るかもしれない。

768kHzが使えるDACがCHORDとかRMEから発売されている。

こういうのに入力したらどんな音が出るだろうと思うんだけど、、、

これらのDACは、MQAに対応していない。RMEとかサイトでMQAを推してるのに対応してない。

フィルターとかクロックとかで高度な技術を使っている分だけ、対応に時間がかかるというのはあるんだろうか。

どうしようかなと。

MQAは、誰も言わないみたいだけど、僕が勝手に考えてるのは、見当違いかもしれないけど、PCMよりもジッターの影響を受け難いのではないか、ということ。

つまりノイズ管理やクロック精度の重要性が低くなり、デジタルオーディオの一番厄介な部分の労力が減ることになり、かなり気楽に構えていても安定して良い音が得られるようになる、のではないかと、思ってるのだけど。

あちこちの説明を読むと、PCMには出来ないところに踏み込んだ技術のようだ。

過去のCD導入の時は音がいいと言われながら違ったし、ハイレゾも音がいいと言われながらそうなの?という感じだし、今回は、確かに音がいいと言われながら普及するといいなあと思っている。

でも僕自身、試聴機会がないので、なんとかならないかな、と思っている。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

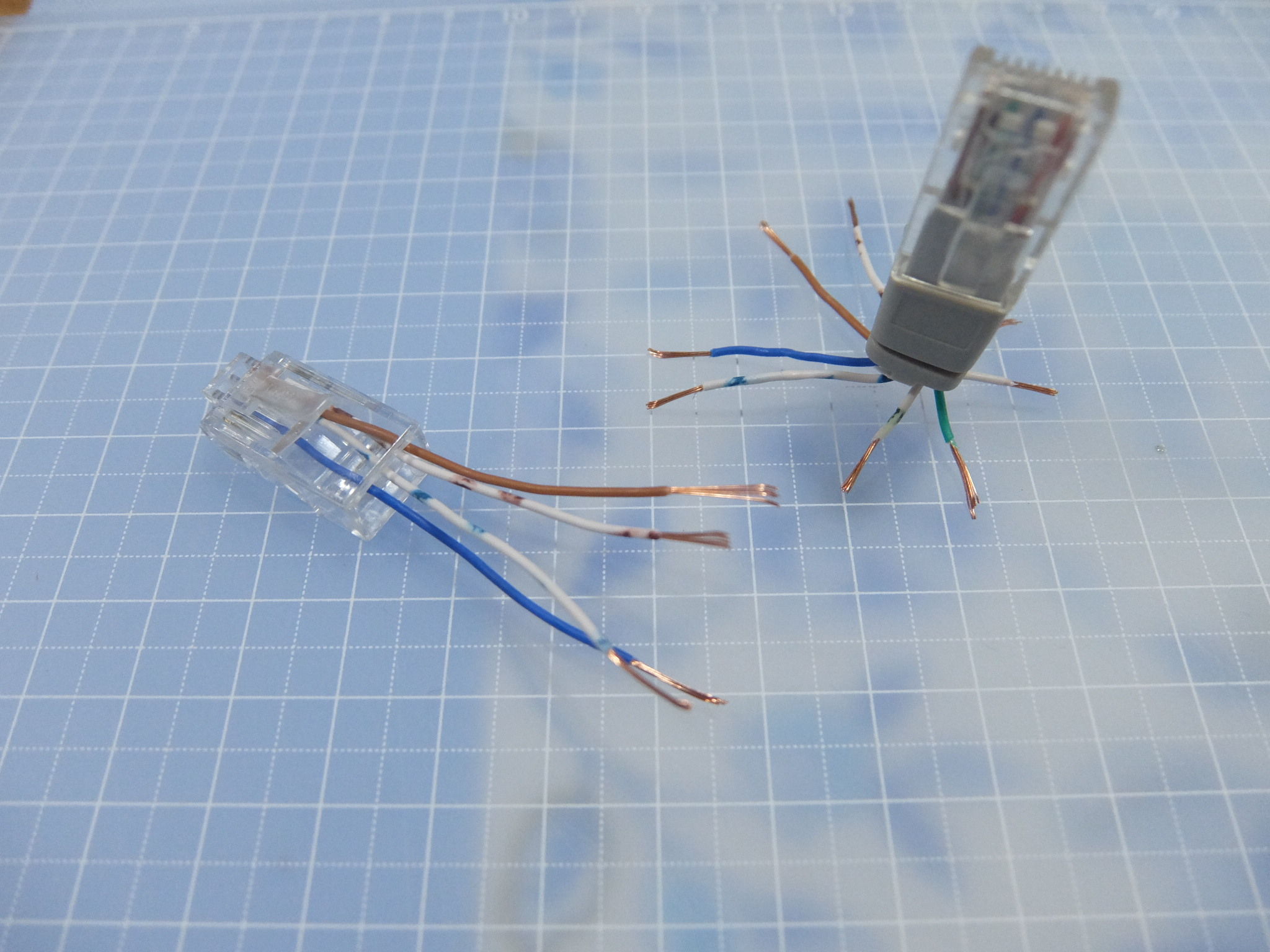

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Sep 26, 2017

ノイズ対策をあれこれやると音がずいぶん変わってしまった(11月21日USBターミネーターについて追記)

どうも、腑に落ちないこと、驚くことが多い昨今だ。

9月中旬、なんだか最近、音が悪いということでチェックしてみたら、5mのLANケーブルがハブに刺しっぱなしになっていた。

数日前にPCを継いで作業して、PC側だけ抜いて忘れていた。

このケーブルをハブから抜いたら、音も改善した。

LANケーブルはノイズを拾うアンテナになるとどこかで聞いた事があるけど、なるほどこういうことがあるのかと思った。

同じ頃、これもイーサネットハブの案件で、FX08-miniの電力供給をUSBバスパワーからでも出来るというので、付属のACアダプターを安いUSBハブ(USB-HSM410W、各ポートにスイッチ付き)に付け替えてみたところ明らかに音が悪化し、あわてて元に戻すということもあった。

ハブの電源管理もおろそかには出来ないと改めて感じた。

そういうわけで最近、ノイズ対策関係でいくつか試みている。

あんまり取り止めがないのは問題だけど、あれこれ手を出している状況だ。

昨年2月に、どこで良いと聞いたのか忘れたけど八光電機製作所のDMJ-100BTを入手して、ルーターのノイズが大きいということをどこかで読んだり、ネットブラウザの挙動の影響が大きいという自分なりの経験から、オーディオ機器とそれ以外を分けるところに組み込んでいた。

製品サイトへのリンクと画像引用。

http://www.hachiko-denki.co.jp/html/product_09.html

/dmj100bt1.jpg)

当時、どこに使うのがいいか比較したかどうかは、記憶にない。

これをnano iDSD LEのトラポに使っているRas pi2の直前に付け替えたら、随分いい方向に音が変わってしまった。

こっちのほうが効くということは、オーディオ周りのLANもノイズが多いということだ。

NASとかRas piはそもそもノイズ源だから、当たり前かも。

そこで問題なのは、良いほうに変わってしまったnano iDSD LEと、fireface UCXの音が、違いすぎるのだ。

例えば、Steely Danのアルバム、Ajaの1曲目、Black Cow。曲が始まって程なくしてベースの低音に合わせて他の弦?の音が聞こえるんだけど(これは何だ?と思って調べたけど、クラヴィネットらしい)、これがLEだと分離して聴こえて、UCXだとほぼ一体化して聴こえる。どちらが正しいのか分からないけど、LEのほうがいい気がする。

話は変わるが、うちでは半年前にピアノを搬入して以降、ステレオ定位がかなりおかしくなっている。

なにしろスピーカーの左外側にアップライトピアノがあるのだ。

当初は、思ったほど問題ないじゃないか、と思って安心していたんだけど、その後、リスニングポイントを移動すると異次元な音場再生になることに気がついて、これは大きな課題なんだけど、手を付けられないままになっている。

普段聴いてる場所だったら、意外にも大した影響がないんだけど、それでもときどき、本来と違うあらぬところに音像が移動していたりする。前述のBlack Cowのクラヴィネットも、イヤホンで聴くのと若干違う鳴り方をする。このまま済ませていていいもんじゃないんだけど、どこにスピーカーを移動したものか、難しいんだよね。。。

とりあえず、DMJ-100BTを追加注文した。

LANケーブルのノイズ管理はよく分からないので、まずは製品頼りだ。

メモリ再生だから大して関係ないだろうと思っていたUCX側のトラポRas pi2に繋いだら、思わず笑うぐらい良くなった。

一体化して聴こえていたBlack Cowのベースとクラヴィネットが分離して聴こえるようになったし、クラシックとかもいい感じ。

しかし、やはり再生音はLEとUCXでかなり違う。

UCXのほうがクリアでゴージャスな鳴り方に聞こえる。LEはスマートでさりげないと言えばいいけど線が細くて比べると情報量が少ない。UCXのほうが緻密にも関わらず見通しが良く、なんだか、かなり良くなった。

なんということだろう。

以前よりもDACによる音の違いが大きくなった。

他に、LAN周りについては下記のサイトを参考にLANターミネーターを作ろうと思ったけど、できていない。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

一方、LAN対策と平行してUSB周りで何か出来ないかを考えていた。

Ras pi2には4つのUSB端子があって、USB DACに信号やバスパワーを出力する。実はmicro USB端子とも電気的に繋がっていて、USB端子からRas pi2自体への電力供給もやろうと思えば出来たりするらしい。

ここはノイズ対策したほうがいいだろうということで、自作の簡易フィルターを咬ませてみた。

バスパワーのラインとGND間をキャパシタで継ぐ。容量は0.22μF。-3dBのローパスフィルターということかな、、

信号ラインへのノイズ対策は電源ラインの安定化を通じて間接的に、ということになる。4つあるUSB端子のうち、どれでもいいから使っていない端子に刺せばフィルターとして機能するだろうという考えだ。

参考サイト。

PCで音楽: ブラックマター USBフィルター

http://asoyaji.blogspot.jp/2014/04/usb.htmlBP5を使ったUSBケーブルDCフィルター : 新大陸への誘い

http://tackbon.ldblog.jp/archives/52344589.html

参考サイトではコンデンサーは1μFを2つ使ってるしコイルも多いしかなり効きそうだ。うちのは偶々手元にあるのを継げただけで試行錯誤もしていないし貧相なのでこういうとこに出すのは恥ずかしい。でもまあ、そうも言ってられないので写真まで載せてみた。

効果はというと、ないよりあるほうがいいかな。

DMJ-100BTが刺したらすぐに変化が見えるのに対して、こっちのほうは時間がかかる感じ。

刺してから良くなるのにも、外してから悪くなるのにも時間がかかるようだ。

僕の生活パターンでは、数十分以上続けてオーディオを鳴らして変化を確認することがなかなか出来ないので、次の日に音を聞いて変化を確かめるという感じになる。だから、あるほうがいいような気がする、という感じだ。

11月21日、追記。

コンデンサーだけじゃなくて抵抗も使ったらUSB端子をターミネートできるということを今更知った。ネットで検索したら、けっこうあちこちで自作されて使われてるんだね、、、

ターミネートするということなら、1個だけじゃなくて空いてる3つの端子全てに刺すべきだよね、、、

そういうわけで、自作して残ってる端子を埋めてみた。

使っている抵抗は100Ω。

最初に作ったフィルターにも100Ωを追加した。

コンデンサーは余ってるのを使う。残ってる0.22μFだけじゃ足りなくなったので0.68μFも使っている。

シールドとかしてないのでいかがなものかと思うけど、まあいいか。

音は、若干きめ細かく柔らかになるかな。良くも悪くも落ち着いて聴きやすい感じになっている。

コンデンサー1本だけだった時よりも効果は大きいみたいだ。

こういうことをやっているうちに、以前気になっていたアップサンプリング周波数はどの程度必要なのかとか、そういうことは置き去りになってしまっている。

ノイズや電源をある程度以上対策しないと、機械が本領発揮してくれない。そんな状態での比較は難しい。

あと、もっと条件を整えた上で比較した上で考え直さないといけない感じだ。192kHzと384kHzの差異は、ここに来てDACの違いに覆い隠されてしまった。やり方を変えて考え直さないといけないと思っている。