Current filter: »audioSystem« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Nov 22, 2020

オーディオ状況報告(2020.11.22.)

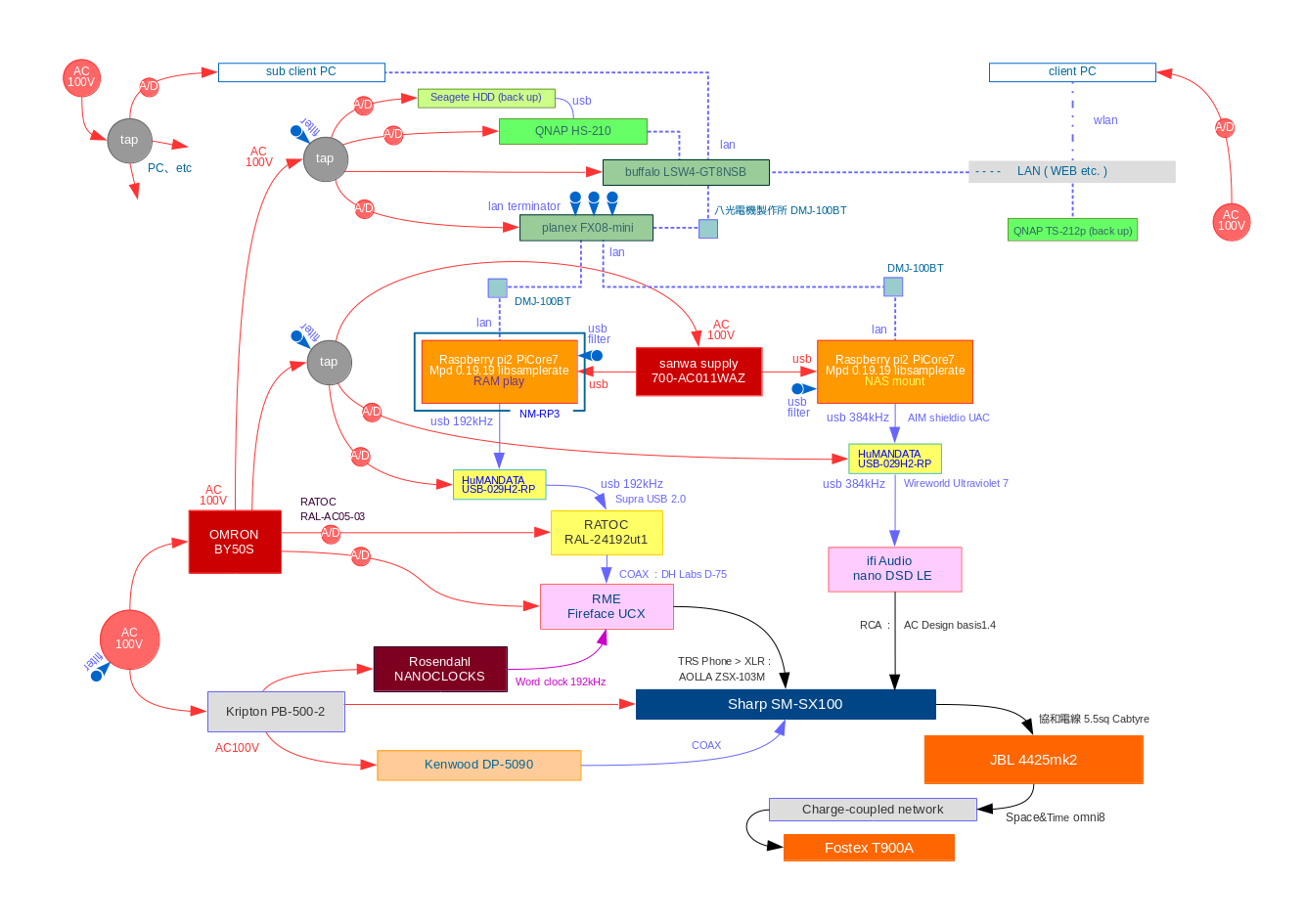

最近のシステム構成は下図のような感じ。

8月にSM-SX100が修理から戻っている。ピンチヒッターだったBrooklyn Ampも使っている。

アンプセレクターにORB MC-S0 NOVAを導入した。

こんな構成になるとは以前には考えもしなかったけど、苦肉の策というか必然的にというか、上手く嵌っているとは思うのだけど。

SM-SX100の上流は、768kHz/32bitのPPAP(piped pcm audio play)方式。

今年の春から運用している構成だ。自分で書いてちょっと驚く。もっと昔から使っていたような気分なのだけど。

音声データの流れは下記の通り。

| NAS | CDからのリッピングデータ(44.1/16)中心。一部、mp3、ハイレゾ音源。 |

| hp EliteBook 2570p Tiny Core (PPAP front) | 768/32にmpd + libsamplerateでアップサンプリング。pipe + ncatでback-endに転送。 |

| Apu2d4 Tiny Core (PPAP back-end) | ncat + aplayでデータをUSB-DACに転送。 |

| RME ADI-2 DAC | XLRで出力。 |

| SM-SX100 |

SX100は修理ですっかり回復して、なんとなく音も良くなったかのような気がする。傷んでいたセレクターのリレーなども替えたので、それも良かったのかもしれない。

700kHz台を鳴らすならこっちの方がいいかなという感じ。

Brooklyn Ampはストリーミングサービスの音源を再生するのに使っている。

ストリーミングサービスを比較的まともに鳴らせるようになったのは最近だ。

音声データの流れは下記の通り。

| web | Deezer(44.1/16 flac)などストリーミングサービスを利用。 |

| hp ProBook 450 G3 Fedora (Pulseaudio client) | ストリーミングデータをFirefoxのWeb Playerで再生。pulseaudio serverに転送。 |

| hp EliteBook 2570p Tiny Core (Pulseaudio Server) | 352.8/32にpulseaudio + libsamplerateでアップサンプリング。USB-DACに転送。 |

| SMSL M500 | XLRで出力。 |

| Brooklyn Amp |

8月の時点で、Brooklyn Ampの音色についてSX100に近付いてきていると書いている。

上流の条件が変遷してきているので単純には言えないのだけど、情報量は感覚的にはSM-SX100の97~99%ぐらい?というのか、遜色ない程度に出るように思う。以前は埋もれる傾向だった微細な音も聞こえるようになった。SX100よりも暖色系で音源を選ばない傾向は変わらない。

普段使っているhp ProBookのFirefoxで再生するストリーミングサービス音源のデータを、Pulseaudioで転送してメインシステムでアップサンプリングして鳴らしている。以前はノイズを生じることが多かったが、今のところ1週間に1回ぐらいになった。まだ完璧ではないが、ほぼ不満なく使えるようになった。

SX100が帰ってきた当初は、2台のアンプをとっかえひっかえ使っていた。Brooklyn Ampを中古屋に売る気になれず、仕舞い込むのは勿体ない。一時はサブシステムの方に廻したけど、あまりにも役不足感が半端なくて辛かった。

一方で、ストリーミングサービスの運用検討も同時並行で行っていた。こっちはこっちで300kHz台へのアップサンプリング運用が出来そうだったが、700kHz台まではpulseaudioは対応していないので出来ない状態だった。

これらを、どう組み合わせるか。

2つの上流からの入力を使い分けるのに、当初はSX100のプリ機能を使うことも考えていた。

SX100のXLR入力はPPAP系で埋まっているので、ストリーミング系はRCA入力を使うことになる。しかしM500のRCA出力をSX100で聴いていると、どうも物足りない感ばかりが募る。もともとM500はXLR出力の方が良くてRCAは細身になるし、700kHz台より300kHz台は情報量も劣る。700kHz台、ADI-2 DACのXLRの音と比べて、見劣りする音という印象しか残らなくなる。

そんなときにBrooklyn Ampを試してみたら、XLRを使うことが出来るし、300kHz台の弱点をカバーして鳴らしてくれる。言ってみれば違う土俵の音になるので、比べてどうこうという気持ちにも全くならずにストリーミング音源を楽しんで聴ける。

そういった経緯で、上流に合わせてアンプを切り替える方向性が図らずも確定していったと思う。

アンプを換えるのにスピーカーケーブル抜き差しを繰り返すのは手間だったので、試しに手持ちのセレクターを使ってみることにした。5年前にamazonで買った5000円ぐらいのプラスチック製の製品で、今となっては購入動機は不明。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00KLWOCBU/

これが意外に使えた。この程度でもそこそこ使えるんだな、と思うぐらいの音が出た。

しかし長く使うには音質劣化が気になってくる。情報量がやや減るのもあるんだけど、それよりも抵抗を通したような若干くすんだ音色になるのが問題だった。うちのシステムは透明度が高い音が出る。そういう美質がスポイルされる。長期間使う気にはなれなかった。

考えてみたら、スーパーツイーターのネットワークからアッテネーターを排除したのも透明度が落ちるという理由からだ。僕のオーディオで最も外せないポイントはここなのかもしれない。

セレクターは自作しようかとも思ったんだけど、問題が無いレベルのものが作れるかどうか自信がない。作った結果が5000円のよりも悪かったら、、まあ、それも勉強にはなろうけど。

この際、力を入れて作られた製品を聴いてみようと思ってORB MC-S0 NOVAを入手した。

ORB Audio / MC-S0 Nova

https://www.orb.co.jp/audio/products/mcs0nova.html

ネット通販で注文してから届くまで1週間ほど。

アンプからセレクターまでの接続には1.6mmのVVFにバナナプラグを半田付けして使用している。

使ってみての印象は、音質劣化は無い、というか聴き取れない。音色がやや深みがある方向に変わる。これは多分、NOVAの重量、造りが効いているのだと思う。個人的には好ましい変化だと思った。製品自体にそれなりに高級感があって、正直、使ってみて感心しているところがある。

出音には文句がなく自作の必要は無くなった。

Brooklyn Ampはパワーアンプなので音量調整機能が必要。

XLRアッテネーターにBehringer MONITOR1を使っている。

MONITOR1 ベリンガー公式

https://www.electori-br.jp/products/625.html

こちらも音の劣化は無いように思う。ボリュームノブの動きがスムーズで、大きくて扱いやすく使用感が良い。これが5000円前後で売られているのは脅威的CPだと思う。

ストリーミングも音源によって適正な音量が違ってくるが、Web Playerのボリュームは基本100%で使用し、微調整にMONITOR1を使う。音量調整するためにはコンポのところまで歩かないといけないのだけど、まあ、しかたないだろう。

大雑把な調整が急に必要な時はWeb Playerの操作で事足りる。

ひそかに気になっているのは、Web PlayerがPulseaudioサーバーに転送しているflac由来のデータは、ビットパーフェクトなのだろうか、ということなんだけど、確かめる術を知らないので気にしないことにしている。DeezerはCDと同等と謳っていることだし。

サブシステムのほうも若干の変化がある。

Mac mini、M100が追加になっているのは、ここからAmazon Music HD(現在、3ヶ月のお試し期間中)のハイレゾ音源を出力再生するためだ。

意外に、こんな安普請なシステムでもHD音源やSuper HD音源のほうが音がいいのが分かる。

本当はメインシステムで鳴らせる方がいいんだけど、データを送る方法が見つからないので、とりあえずサブシステムで鳴らせるようにしたということだ。

Windows用のAmazon Music AppをLinux/Wineで使おうとしてみたけど、上手くいかなかった。

MacからLinuxにデータ転送できるようなら、メインの音源の1つとして使えるかもしれないけど、そこまでは手が回らないか。

最近、サブスクストリーミングサービス利用の比重が高まっている。

なにしろ新しい音源を次々漁る方向についつい行ってしまうというのがある。その要因として、ストリーミングの音質がそこそこ良いからというのがあったりするようだ。

音が良くなかった頃は、あれこれと次々に聴いて回るという使い方は、出来たらいいとすら思わなかった。気になる音源があったときにフリーのストリーミングサービスでちょっと確認する、というような聴き方で終わっていた。

それが、今の音質で出来るようになったら、中心的な使い方になってしまった。

そのうち飽きるだろうか。どうだろう。

それにしても、結局、音が良くないと使わないということだ。

音が良くなくてもいいというのには簡単には戻れないと再認識している。

Aug 07, 2020

オーディオ状況報告(2020.08.07.)

最近のシステム構成は下図のような感じ。

アンプが故障したので、代替にBrooklyn Ampを導入している。

SM-SX100と傾向は違うけど、なかなか悪くない音がする。

明確に違うのは中低域だ。ベース楽器が張り出す傾向はSX100と明らかに異なっている。あと、SX100よりもウォームな音がする。

しかしこれなら、SX100が帰って来るまでゆっくり待てるな、、、

と、思っていたら、どうもおかしい。

というか、Brooklyn Ampの音色がSX100にだんだん近付いてきているような気がするのだ。

以前の試聴で使っていたジョニミッチェルやフィッシュマンズの音源でも確かめてみたが、やはり聴こえ方が違ってきている。SX100に近い鳴り方で、情報量が増えてきている。ちょっと前まで、情報量はSX100の7、8割かな、などと思っていたのだけど、段々分からなくなってしまった。

これはエージングというべきなのか、ウォーミングアップがまだ続いているのか、、、

SX100が戻ってきたら比較しないといけない感じだ。

ちなみに、20年前に視聴した記憶の彼方の100万円プリメイン群の情報量は、SX100の2、3割という感覚だ。最近、一時的に使っていたLP-2020A+やTU-870の情報量は数パーセントから1割以下という感じ方。

どういう感じ方なんだろうね。

あと、CDプレーヤー周りでサブシステムを構成した。

ストックしてあった機材の寄せ集めだけど、使えるので結果オーライという感じだ。

ちなみに情報量は1割以下なイメージ。これは仕方ない。

メインシステムとは完全に別系統となっている。こっちも必要に応じて弄っていくと思うけど、テレビ台の下部に押し込んでいるので制約もある中でのことだ。

しばらくはこれで大丈夫、と思っていたら、SM-SX100の修理完了とのメールが来た。

今は帰還を待つのみだ。

さあ、どうなるやらだ。

早々に追記。

上流が768kHz/32bitのPPAP(piped pcm audio play)方式になってることを書き忘れていた。

まあ、それぐらいこの数ヶ月はアンプに気を取られていたということだと思う。

仕方ないよね。

Mar 08, 2020

オーディオ状況報告(2020.03.08.)

最近のシステム構成は下図のような感じ。

仮想アースがPCトラポに付いたのと、PCトラポ前のイーサネットハブがFX-08miniからFXG-05RPTに変わった、ぐらいかな。

LANネットワークが1000Base-Tになったので、LANノイズフィルターのDMJ-100BTは外している。

DP-5090の電源コンセントをアンプなどとは別のコンセントから取っているが、どういった事情でだったかは忘れた。

あと、ケーブルインシュレーターを電源コードの接続部に使っている。これは音が安定した。

以前に言っていたボーカルに違和感がというのは、、、PCトラポにつないだ仮想アースが、なんだか大活躍してくれてるみたいだ。

ちょっといろいろ聴いてみている段階で、即断は出来ない、、、アンプに繋いだときの効果が、いいような、悪いような、判断が難しいものだったので。

700kHz台の再生、今まで本領発揮していなかったが故の違和感だったのかもしれない?

分からない、、、どうなんだろうかだ。

May 03, 2019

オーディオ状況報告(2019.05.03.)

最近のシステム構成は下図のような感じ。以前と比べて大きな変化はない。

Odeon-lite を復帰させてCDプレーヤーDP-5090のDACにしている。

これはOdeon-liteのボリュームを使うことでCDプレーヤーからの音量を調整できるようにしたかったからだ。

DP-5090は主に子供が使用している。最近は小学校から英語をやるので教材のCDをかけたりもする。以前はデジタル出力をSM-SX100に繋いでいたんだけど、ぼくが使っているままのSM-SX100のボリュームレベルだと、CDプレーヤーを使うと爆音が鳴る。子供はボリュームを絞るのだけど、それをやるとかなり絞ることになる。子供が使った後で、僕がADI-2 DACから音を出そうとしたら絞られたボリュームを戻さないといけない。

そういう繰り返しは面倒だし爆音が鳴るのも困る。

そこで、Odeon-liteを復帰させることにした。

子供はDACのボリュームで好き勝手に音量を調整できる。過去にぼくが使っていた頃は15時ぐらいの位置で使っていたけど、今は10時前後。ちょっと温い音になるけど、それで困るわけでないので。子供はSM-SX100のボリュームに触らなくてもよくなるということだ。

Odeon-liteのボリュームを絞れば、SM-SX100のボリュームを上げる事ができる。

SM-SX100は、LEDで音量が数値表示され最大が「128」なんだけど、過去には20〜30台ぐらいで使っていた。

これを「50」で固定した場合。

mpdのデジタルボリュームを絞って使うんだけど、収録された音量が大きい音源によってはmax100のところ20とかのレベルまで絞る必要が生じる。

32bitで処理するとしても、そこまで下げるのは抵抗がある。

SM-SX100のボリュームを40にしたらmpdのボリュームを上げることもできるんだけど、それよりはと思ってADI-2 DACの音量を6dB絞ることにした。これで、mpdのボリュームもだいたい50ぐらいで使える。

あと、若干ケーブルを変えている。

apu2c4からADI-2 DACに繋ぐUSBケーブルを、eilexの「EXIMA-CONCEPT」に変更。これは2013年のMacオーディオという雑誌に付録として付いてきたもの。音質の変化は未確認。更に、以前にはRas pi用のゆるキャラ系USB電源に使っていた自作ノイズフィルターを、ここでも効くかもと思って咬ませている。これは多少は効いている気がする。

ADI-2 DACとSM-SX100を繋ぐXLRケーブルを、オヤイデの「TUNAMI TERZO XX V2/0.7」にした。それまでは数百円の業務用で別に悪いとも思ってなかったんだけど、せっかく700kHz台の音を鳴らしてるんだしADI-2 DACを購入した時にもらったポイントも使いたいし、オーディオ用を奢ってみるかと思って変えてみた。音は良くなったと思う。

以前に言っていたボーカルに違和感がというのは、いろいろ考えたり音源を聴いたりするうちに、それなりに納得というところに落ち着いている。

というか、納得せざるを得ないということですけど。

今後の課題ですね。

Dec 30, 2018

オーディオ状況報告(2018.12.30.)

最近のシステム構成は下図のような感じ。

以前よりも随分すっきりした。

現状、ncatとaplayを使ったPPAPは上限が192kHzなので、768kHzにアップサンプリングでは使えない。結果、NASマウントで使うことになった。

USBアイソレータも、効果がはっきりしなくなった?ので外して様子をみている。

数台使っていたRas pi2が一線から退いた結果、非常にシンプルな状況に。

upnpを使ってフロントとレンダラーにして、というのもちょっと考えたけど、うちの環境でupnpはやりにくいし、出来るかどうか分からないのと、そこまでしなくてもいいんじゃないの?という気分もあって、当面はこのままで運用するつもり。

MQAを聴いてみたいというのが少しある。いつになるか分からない。

では、よい年の瀬を。

Apr 12, 2018

オーディオ状況報告(2018.04.12.)

最近のシステム構成は下図のような感じ。

piCore7をpiped pcm audio play方式で使い始めて1ヶ月になる。

僕はずっとmpdクライアントによる音量調節(mpd.confへの記述 : mixer_type "software" 設定によるもの)はalsaを介するものだ思い込んでいて、pipe出力を使うppapでは使えないという理解をしていたんだけど、実際にはmpdの仕様でずっと昔から使えるということが数日前に判明した。

実際、設定してみたらncmpcppから音量調整ができる。

利便性という面でもNASマウント音源をmpdで再生するのと全く遜色なしということになる。

mpd.confの設定は、うっかり間違えて覚えたまま気付かずにいる事が他にもあるかもしれない。バージョンアップで設定方法が変わってるものもある。チェックしておく必要があると思う。

先日、このsoftwareボリュームを使えないと思い込んで、fireface UCX付属のリモートコントローラーを使ってデジタルボリュームを調整したら、アンプのボリュームを弄るよりいいんじゃないかと考えて、試してみた。というのも、うちでは上流の音量を下げなかったらアンプのボリュームをかなり絞る必要があるから。DACの出力を絞ることができれば、アンプのボリュームを開けることが出来る。

これが、あんまり良くなかった。

ちょい聞き、大して差がないけど、プラセボも疑うけど、なんでか、微妙なところで、つまらなく聴こえた。潤いが失われるというのか、砂っぽくなるというか、音楽の生命感が微妙に減衰する。使わないほうがいい。たぶん、DACもデジタルトラポ同様、余計な仕事をさせないほうが音は良いんだと思う。

今回、結果として比較することになったけど、mpdのデジタルボリュームはそうした音質の変化が少ないと思う。

いや、正確には違うかな、、、

以前はaudio_outputの項目内に、type "alsa"と併記してmixer_type "software"と書き込んでいた。

現在はalsa出力は使わないので、audio_output項目とは別に独立したmixer_typeの項目で設定している。

audio_output項目の中に設定していたときは、ボリュームを絞るとなんとなく柔らかい音色になっていた。聴きやすいといえばいいけど、ゆるいのはゆるい。

mixer_typ項目で設定してから、それがなくなった。同じ音質で音量だけ下がる。その一方、音量変化のカーブは急激になった気がする。ちゃんと比較試聴したわけではないんだけど。

アンプのアナログボリュームと比べてどうかは確認していない。

それでも十二分に実用になるレベルだと確認できたのでとりあえず良かった。

そんなこんなで、最近はppapで聴いてばかりいる。

384kHz対応のnano iDSD LEが壊れてしまって、現状うちで対応できるのはi2s DACで192kH、fireface UCX CCモードで96kHzというのもあって、いっそのことと割り切って当面ppapで96/24に固定でいいか、となっている。

768kHz対応するDACが出てたりして、どうしようかと思うけど、しばし考えようかという感じ。

過去に何回か、複数のPCで機能を役割分担するデジタルトラポの方式を試したことがあったけど(upnpやhtmlでの伝送を試したことがある)、共通して感じるのは音色の軽さだ。ppapの音も軽い。軽いというよりスピード感といった方がいいのか。

普通、音が軽い場合は密度感も低い。

例えばケースを付けないRas piにvolumio1.55を刺してi2s DACを鳴らした場合、音は軽く密度も低くなる。ポップミュージック向きのノリが良くて楽しい音で、馴染みやすく気安く聴けるけど、そこでケースを付けたら忽ち楽しくない音になったりする。

役割分担方式の場合、軽いんだけど密度が高い。

重いはずのものが軽く動く感じ。そうなると、まるで音がエネルギーの塊のように見えてくるのだ。聴いていて驚きを感じる音になる。

しかもそれが、極めてさりげない。

この、さりげない、危なげない感じというのは、システムに余計な負担がかかっていない証左だと思う。

ppapは以前に試した役割分担方式よりも、いや、今まで聴いたどのシステムよりも、この驚き感とさりげなさが強い気がする。当たり前のように自然な音なのに、エネルギー感、生命感が強い。

どちらかの方向で優れているのではなく、両立しているのがいい。

こういっては何だが、piCoreはハイファイ再生が得意なディストリとは言えないと思っている。もっと優秀なディストリが沢山あるからだ。

例えば端末でtopを打ったら、何をしてるのか分からないタスクがたくさん表示される。lightMPDベースのバックエンドとか、恐ろしいほどすっきりしている(うちでは起動はできたが、残念ながら音が出なくて根負けした)。比べたらpiCoreは、ゆるいはずだ。せめてリアルタイムカーネル化できないかと思ったりしたけど、能力がないので素のまま使っている。

そんな状態にも関わらず、これだけ鳴れば凄いんじゃないか、と思うだけの音が出る。

それは、この方式が優れているからだと思う。

メモリ再生と比較してみないといけないんだけど、暇がない。

いや、いけないということはないんだけど、しておかないとすっきりしないという感じ。宿題を置いたままで気楽に遊べない感じだ。いつかそのうちにしようと思う。

システム構成図では、新しいNASとしてHS-251が追加になっているんだけど、まだ実際には繋がっていない。

近日中にHDを入手して設置する予定。

HS-210だけでは足りなくなってきたので追加することにした。HS-210のHDを変えることで容量を増やす手もあるんだけど、時間も手間もかかる上に、思ったほど増やせないし、使わなくなった3TBのHDが2つ手元に残る、なんてことになるので、、、いっそ追加でいいやということに。

NASが増えるのはノイズ源が増えるということではあるけど。

イーサネットハブを一部、NETGEAR GS105E-200JPSに交換している。

分かりやすく説明してるサイトのアドレスをメモ。

https://cre027t.jp/gs105e/

NETGEAR GS105Eをオーディオ用HUBとして使う

このハブは、ポートを選択してvlanを構成することができるので、ちょうどいいのでppapのバックエンドを家庭内LANと切り離すの使うことにした。

効果は、プラセボレベルで効いている感じ。

なんとなくだけど、切り離した方がいいのかな、というか。

UCXのデジタルボリュームとmpdのsoftwareボリュームの比較の方が、これよりはもう少し判断しやすい感じかな。パケットは遮断できても電気的なノイズは完全に遮断できるわけじゃないし、ハブ自体が何かをしたらノイズが増える可能性もある。微妙なものだという気がする。

しばらく使いながら様子を見ようという感じだ。

Dec 24, 2017

オーディオ状況報告(2017.12.24.)

現状のシステムは下の図の通り。

mpdを環境に最適化してインストールした方がいいという話があって、piCore7でできないか試みたけど未だ出来ていない。どこがまずいのか、boostがないとかエラーが帰ってくる。余裕があるときに、また試してみたいと思っているが何時になるかわからない。

piCoreは未だにmpdを簡単にインストールできるのはversion7だけみたいだ。

piCorePlayerのほうがtiny core系ラズパイ用音楽プレーヤーの本流だから、放置されてるということなのかもしれない。

ノイズ対策をいろいろやった結果と、fireface UCXをCCモードで使うようになって、随分様相が変わってしまった。

以前はUCXのCOAX(24/198)入力とiDSD LEのUSB(24/384)入力の音を比較したりしていたけど、UCXはCCモード(24/96)にすることで音質向上が著しく、価格差を反映した音質格差になったので、比較する気にもなれなくなってしまった。

どちらをメモリ再生に使ったらいいんだろうかとか考えたりしてたんだけど、USB-029H2-RPの恩恵なのか、NASマウントでの音質もかなり向上してしまったので、最近はもっぱらNASマウントで聴いている。本腰入れてNASとメモリ再生を比較したり、USB-029H2-RPを外してみるとかするべきなんだろうけど出来ていない。

piCore7には、NASのマウントポイントとメモリ再生用に使うディレクトリ、両方を起動時に作るように設定している。

以下メモ書き。

/opt/bootlocal.shに下記を記載。

mkdir /mnt/music mkdir /mnt/music/nas mkdir /mnt/music/ram touch /mnt/music/ram/dummy.cue chmod -R 777 /mnt/music mount -o addr=192.168.1.80,nolock -t nfs 192.168.1.80:/titan /mnt/music/nas

うちでは自動的にmpdを起動するとか洒落たことはせずに、sshでログインしてmpdを起動している。

以前は、NASをマウントするのもsshからコマンドを打っていたけど、この程、上記の記載で自動化した。起動プロセスが終了するまでの時間が数秒長くなるようだ。

スマートじゃないけど「ram」の下にdummy.cueを作ることで、mpdのライブラリ管理が簡単になる。

つまり、RAMメモリ再生とNAS再生が単一のpiCore7で簡単に切り替えができるようになる。

メモリ再生に際しては、sshからコマンドを打ってNASをアンマウントし、/mnt/music/ramに音楽ファイルを転送し「ram」のライブラリを再構築して使えばいい。

NAS再生に戻したければ、sshからコマンドを打ってNASを再マウントすれば滞りなく使える。

「nas」のライブラリは、NASに音源を追加した際にmpdでライブラリのアップデートをかけた後、sshからpiCore7にバックアップコマンドを送ってやればマイクロSDカードに保存され、piCore7再起動時には保存された状態で復活するように設定している。

mpdのライブラリアップデートは、昔に比べたらずいぶん速くなった気がする。

数千枚のファイルがあっても10分ぐらいで終わる。

あと、昔は下位ディレクトリ単位でのアップデートってできたっけ? ファイルが少ないディレクトリのアップデートで済む場合(例えば、Beethovenのディレクトリだけアップデートするとか)は、一瞬〜数秒しかかからない。

最近はupnp/dlnaをシステムの中心に据えたシステムが一般的だと思う。

そもそも市販のネットワークプレーヤーがそうだし、upnp/dlnaを使用することで音質向上を追求するlinuxシステムもある。

upnpを避けてるわけではないんだけど、うちでは使うに使えない事情がある。

音楽ファイルのほとんどが、CD1枚まるごとをflac+cue sheetで保存したもので、upnpはcue sheetに対応していないということ。そういうファイルが数千枚あって、今更、それらを曲ごとのファイルに変換していく気にはとてもなれない。

結果、mpdとmpd clientという古典的システムで運用している。

そうせざるを得ないんだけど、十分に快適だ。

なのに、なんでmpd clientは減っているんだろうかと思う。淘汰されてるのかな。mpd clientに滅びられては困るのだ。切実に。

UCXの24/96でこのレベルなら384kHzでどうかとか、384kHz再生をiDSD LE単体で試してみるとか、MQAってどうなのかとか、デジタルオーディオはまだまだ面白そうなので、時間があれば取り組みたい。

Oct 22, 2017

オーディオ状況報告とか、いろいろ(2017.10.22. USB029H2RP導入など)

世間ではいろいろあるけど、うちのオーディオもあれこれと弄っている。そんなに大きな機材変更は無いんだけど、記録しておく。

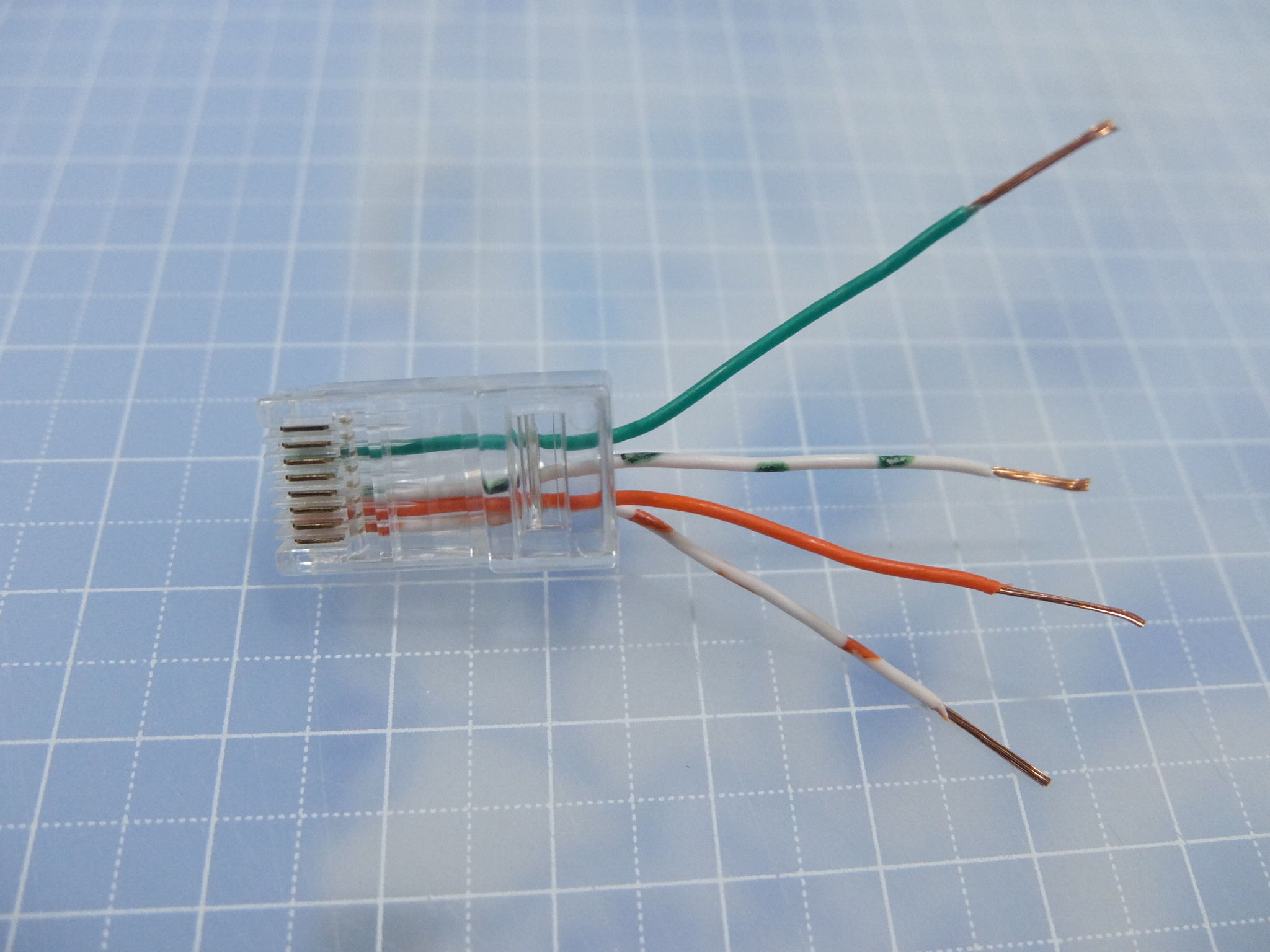

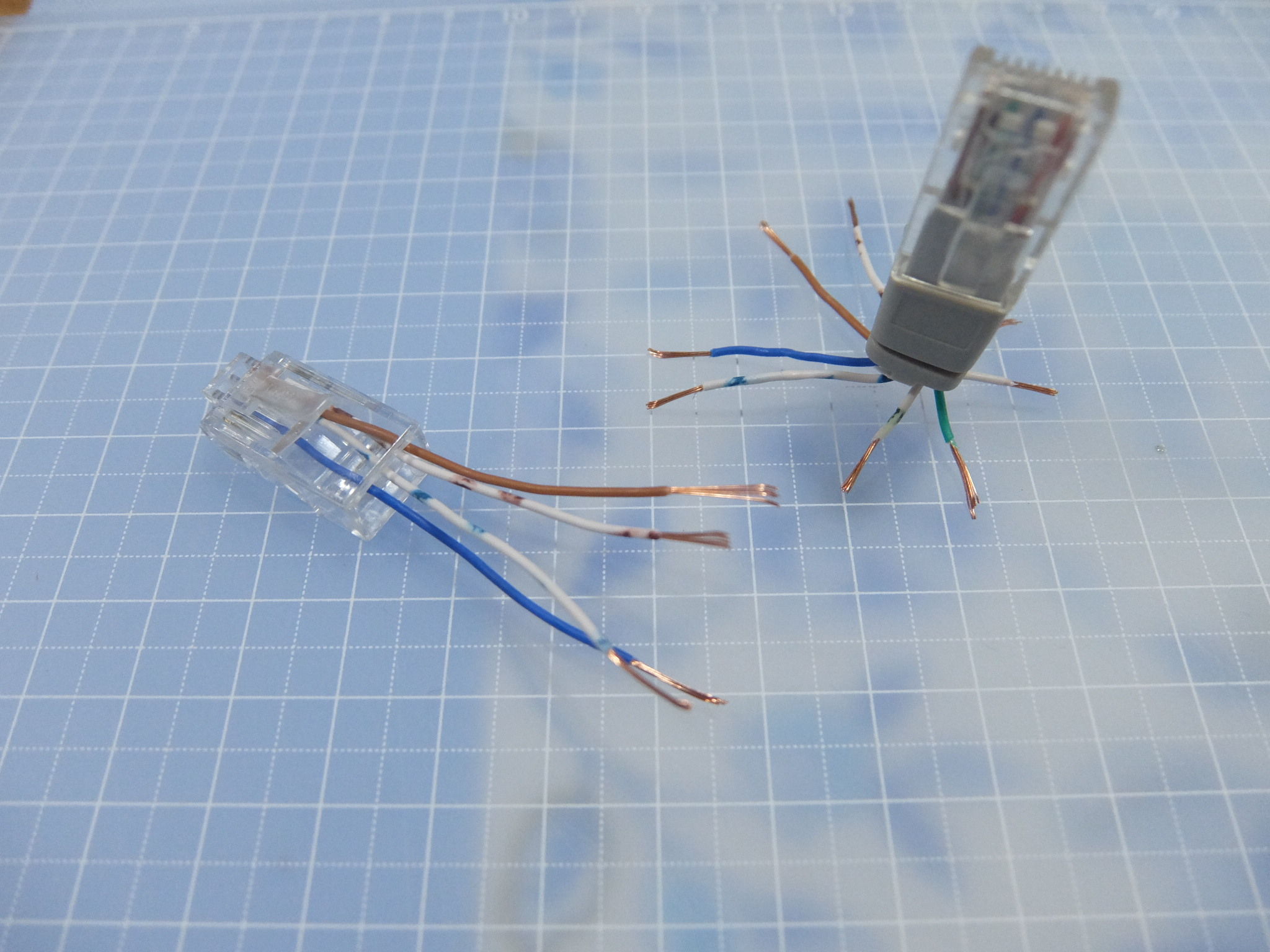

まず、前回からの引き続きでLAN terminatorを自作してスイッチングハブに刺している。

参考にしたのは下記のサイト。

音がよくなるLAN端子用Xターミネーターとオープンピン

kanaimaru.com/NWA840/005.htm

47Ωの抵抗を1、2、3、6番端子の線(橙、橙/白、緑、緑/白)につなぎ、他の端をまとめる。

以下、写真。

以前、LANケーブルを自作しようとしてキットを購入していたので、LAN端子は余るほど手元にある。

ケーブルは、数10年前10数年前に使っていたものでシース外側の皮膜が破れて使えなくなっているようなものを切って使うことにした。銅線が固くて作業がしやすい。

4本だけ繋がっていればいいので、4本刺してモジュラー圧着工具で固めて、シースを剥いたところ。

4本刺さっていればいいのでシースの色違いがあったり。

1000BASE-Tの場合は8本全部をターミネイトする必要があるということで、写真のようにシースを剥いた。

実際、使っているのは100BASE-Tのスイッチングハブなので必要ないんだけど。

完成したらこんな感じ。透明の熱収縮チューブで絶縁している。

実際使ってみた感じ、確かに効いている感じだった。

いろんなことを同時並行でやっているのでこんな音源でこう変化したとか言えないんだけど、音の見通しが良くなる感じなのは今までデジタル再生で改善が見られたときの感触と同じように感じる。

ちなみに、FX08-miniの開いていたLANポート5つを全部埋める形で使っている。

次に、ラックを追加した。

うちではアングルフレームを使ってオーディオラックを組んでいるんだけど、これが手狭になってきたので。

いろんなケーブルがラックの中を縦横に走っていて、何か手を入れようにも、どこがどう繋がっているのか分からず、コンセント一つ抜くのにも一苦労する状態だったので、使いやすくなるように分けたのだ。

もっと早くしておけば良かった。

同時に、スピーカーをはじめコンポの位置を見直した。

全体的に右に寄せて、左側にあるピアノから離すことにした。といっても40cmほど移動したに過ぎないんだけど。

どれほどの変化が得られているかは確認できていない。

あと、USB029H2RPをこちらのサイトから購入した。

USBアイソレータ USB-029H2-RP | セレクトアイテム | JS PC Audio オンラインショップ

http://www.shop-jspcaudio.net/shopdetail/000000000096/

USB伝送に際してGalvanic isolationを行うらしい。

難しいことはよく分からないので省略。

とりあえず繋いでみて聴いていたらプチ、プチとノイズが乗る。

音はいいんだけどどうしたものかと確認していったところ、アースの設定によって安定性が違ってくる事が分かった。

これはメーカーのサイトから引用する写真なんだけど、SW1(1, 2)、SW2の設定によって、アースの状態を変えることが出きるようになっている。

当初はSW1(1)、SW2をON、SW1(2)をOFFで聴いた。上流、下流でアースを分離できるというので、どういうもんだろうと思ったのだ。ノイズが乗るのでSW1(2)をONにして、一時はノイズが消えたかと思った。ただ、なんだか音は普通になってしまった。

こんなものかな、と思っていたら、またノイズ。

USB029H2RPを外したら、普通に音が出ている。

こりゃ失敗した買い物だったかなと思いながら、USB029H2RPの電源アダプターをタップから外したら、ふっと音が軽くなった気がした。使っていない電源アダプターを外すだけでも音って変わるんだね、、、

さて、そこで上の写真を見ていて気づいたのは、電源アダプターのGNDが、USB029H2RP本体、さらに上流下流の機器のGNDと繋がっている、ということ。SW1(1)をOFFにしたら、これを切ることができる。SW2ははっきりしないけど、電源ラインに関係あるようだから切ろうかな、、、

SW1(1)、SW2をOFF、SW1(2)をONに。

うちではこれでノイズがなくなった。音質への効果は大きい。付けたら外せないと思う。

早々に追記。アース線を繋いだ方がより安定するように思う。

使っていないアングルフレーム(長さ60cmの鉄片)を引っ張り出して塗料を少し削って電導を確保。FGからそこに落としている。アース線は、これも道具箱の底に埋もれていた、ホームセンターで売ってるようなありふれたものを使っている。

25日、さらに追記。

どうもアースなどの設定以外にも継いでいるDACやケーブルによって安定度が違う様子。RATOCのDDCに継いでいるほうはアース線とかなくても、問題なく鳴っているのだ。ちょっと、いろいろと確認していく必要がありそうだ。

そんなこんなで、コンポの状況はこんな感じ。

以前、描き忘れていたものも描き加えている。

Jul 05, 2017

オーディオ状況報告(2017.07.05.)

現在のオーディオシステムについて記録。前回が11月なので半年以上たっている。

前回、LibreOfficeのドロー機能で作った図はHDDが飛ぶのと同時に消えたので、また作り直した。

今度こそ1回作っておけばあとは楽だろう。

変化したところを見ていく。

まず、タコ足配線のテーブルタップに「filter」が刺さっている。

これはAC100Vにも刺さっていて、コンデンサーを使った自作ノイズフィルターといったところ。

参考にしたのは以下のリンク。

VGP2007SUMMERを受賞した電源ノイズリダクション製品「Noise Harvester」を福田雅光氏が体験

http://www.phileweb.com/news/audio/200706/22/7306.html

画像

http://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=7306&row=2

Noise Harvesterは簡単な回路図が公開されていて、どうやらコンデンサーだけで効かしてるらしい。

他にはこれも参考にした。

のんとろっぽ audio TIPs まずは、安井式電源フィルターのお話

http://nontroppo2010.web.fc2.com/etc_tips.htm

安井式電源フィルターはコンデンサ、コイル、抵抗による簡単なフィルター。

これらの記事を参考に、簡単すぎて恥ずかしいようなものをタップと壁コンセントに刺している。

しかし、これが意外なほどの音質改善効果があった。

特に効いたのは、SM-SX100のCOAX入力。つまりCDプレーヤーDP-5090の音が大きく改善したのだ。昔からSM-SX100のデジタル入力はよくないと言われていたんだけど、これなら充分使えるという感じになった。

今は子供が主に使っているんだけど、傍から聴いていて良くなったのがはっきり分かった。

あと、FX08-miniの配置が多少変わっている。直列じゃなく並列なのはあちこちに動かしているうちに結果としてこうなったから。図のA/Dの丸いマークはACアダプターを表している。

2つのFX08-miniは、かたや以前からある装置に、かたや新規のDAC、ifi nano iDSD LEに繋がっていく。

さて、一応メインのデジタルトラポはRaspberry Pi2が3つ。全部、mpdが動いている。そのうち2つが「384/24」にアップサンプリングの設定。

半年前は192kHzだったので倍になった。

Hifiberry Digi+はお蔵入りに。

192kHzのPi2はfireface UCXに繋がっている。それがUCXの上限だからだ。

Moode AudioにlibsamplerateをインストールしCD音源を384kHz出力にアップサンプリングしてi2s DACで聴き始めてから、こっちの方向性で動いている。

なにしろCD音源から簡単に高音質が得られる。

天上のオルガンのような300kHz以上のハイレゾ音源には及ばないけど、かなり迫ることが出来る。

僕はCD音源が多いので助かるのだ。

nano iDSD LEは安いDACで取り急ぎ実験に必要ということで購入したけど、最近のDACの進歩はとても速いと感じさせられた。今後、上流をどう組んでいくか考えないといけない。

192kHzのfireface UCXと、384kHzのnano iDSD LE、両者の比較は出来ていない。

まあ、そのうちしようと思うけど、ともにメモリ再生なので、手軽に聴けるMoode + i2sDACに使用機会を奪われている。

この2台はRCAケーブルのbasis1.4を分け合っていて、どちらかを使用するときにはケーブルを継ぎかえるようになっている。アンプのRCA入力端子2組のうち1組が使えないので、そういう使い方になっている。

書き忘れていたけど、piCore7はメモリ再生でusb出力。Moode AudioはNASマウントでi2s出力で使用している。

NASの手軽さでメモリ再生の音が出たら本当にありがたいんだけど。

あとは、VRDS-25xsが外れた。トレイが動かなくなった。物置にしまってあって、修理したいと思ってるけど手が回らない。どうやって修理するのか調べるところからやらないといけない。

正直、復帰は難しいかなと思うけど、捨てる気にはなれないので当分はしまっておくつもり。

長いことありがとう、お疲れさまという感じ。

Nov 25, 2016

オーディオ状況報告(2016.11.24.)

現在のオーディオシステムについて記録。

以前はテーブルで図を書いていたんだけど、いいかげん限界かと思いLibreOfficeのドロー機能を使って作図した。画像だけ表示で倍の大きさになる。

1回作っておけばあとは楽だろう。

下流は変わらないが、上流が若干変わっている。

大した変化もないのにエントリーとしてあげようというのは、コンポの紹介を久しぶりにしておこうと思ったから。サイトを運営し始めた最初の頃には力を入れて書いているが、最近は何もしていない。まあ、最近はコンポ名で検索すれば簡単に情報が得られるので、必要ないといえばないか。

書き上がった後で読みかえしたら戯れごとかと思うほどに意味がないので、読まないほうがいいとこの時点で注意喚起しておく。

どこからいこう。上流からか。

そうだね、図を一目見てこれは弱い、馬脚だと感じる部分は電源だろう。

OMRON BY50SとSANWAのUSB電源を使ってるのはともかく、上流のNASやルータにはタコ足配線で済ませている。これはどうかと思っているが、後回しになっている。

タコ足配線から繋がるのがQNAPのNASとLANルータが3つ(効果のほどは不明だがジッター対策)。定評があるFX08-miniが2つとオーディオ的評価不明なbuffalo。メモリ再生が中心になってきたので、もはや余り意味がないけど外す気にもならずに繋げている。

QNAPについては、最近ようやく自動バックアップの設定をした。これでHDDが壊れても安心だ。

さて、最近はメインのデジタルトラポが3つになった。全部192/24にアップサンプリングの設定。

Raspberry Pi2とpiCore7を使ったRAMメモリ再生機が2つ。1台はRATOCのusb-ddcを経由してCOAXをfirefaceに。もう1台はHifiberry Digi+の光出力をfirefaceに。

前者の方が音はいい。いや、いいというか、次元が違う?

正直、i2sボードのddcがusb-ddcにここまで差を付けられるとは想定してなかった。メモリ再生じゃないと使えないし、JPLAYを試してみようと思わなければ気付きもしなかったわけで、なんというか、いろいろと綱渡り的、偶然が重なって発見的な使い方だ。

そこまで音質に差があるとはいえ、2台あると運用上の自由度が高くなって便利。firefaceは2つの入力から同時に音を出せる。どちらを聴くか、切り替えは手元のノートPC上の操作で行う。

それにしても、音がよければ音楽が気持ち良く鳴るとは限らないというのを改めて感じる。192/24にアップサンプリングしたメモリ再生の信号をusb-ddcに通したら、ポップミュージックは何だか、音源によってはミュージシャンの素顔が見えすぎる。特にボーカル。楽しくポップなはずなのに「真面目に歌ってる」のが聞こえてしまう、というか。

そういうときは、Raspberry Pi B+とVolumio1.55にi2sDACのNAS音源再生機を使えばいい。ビリージョエルが実は生真面目に歌っているのを、上手に隠して鳴らしてくれる。

fireface UCXはUSB DACではなく、COAX、TOSから入力を受けるDACとして使っている。本当はいろんな機能があるようなんだけど持ち腐れだ。NANOCLOCKSからの入力がある方がいいかどうかは、未だに確かめていない。ほとんどまじないである。

アンプはシャープのSM-SX100。20世紀末のアンプだがこれはうちのシステムの要である。

当時、同価格帯のマークレビンソン、ジェフローランド、ゴールドムンドと比較試聴し、これしかないと決めたのだった。なにしろ情報量とスピーカーの駆動力が一番だった(正確に鳴らすという印象)。音色はゴールドムンドに近かったけど更にスピードが速い。壊れるまで使うと決めて買ったが、もはや壊れても修理がきかない。

そのアンプには電源タップKripton PB-500-2を使用。たぶん中にノイズ対策のフィルターか何か入ってるんじゃないかな。使い始めた頃はすごく効果があると感じた。

VRDS-25xsとDP-5090(これは子供用)は、デジタル出力をアンプに刺して使っている。これは壊れかけているアンプで使える入力端子に限りがあるためのやむをえない処置だ。セレクターのリレーがうまく効かないのだ。

ここ数年のDP-5090の使用頻度は高い。

スピーカーはJBLと、FOSTEXのスーパーツイーターだ。

ネットワークに使ってるのは、チャージカップルドネットワークというJBLの技術をぱくった接続法で、これで繋いだスーパーツイーターは濁りのない高域を再生する、と思う。固定抵抗アッテネーターを使用しないというのもこだわりどころだったりする。長年にわたり使っているが、高級なパーツで組んだのと比較したわけじゃないのでアドバンテージに客観的な説得力はない。しかし4425mk2を4429などに買い替えない理由になっていたりする。

Jun 14, 2016

オーディオ状況報告(2016.06.14.)

現在のオーディオシステムについて記録。

|

OMRON BY50S |

QNAP HS-210 | |||||||

| buffalo LSW4-GT8NSB | --- LAN --- client PC (ncmpcpp/sftp/ssh) | |||||||

| planex FX08-mini | ||||||||

| planex FX08-mini | ||||||||

|

Raspberry Pi 2 piCore7.0 mpd 0.17.6 HiFiBerry Digi+ (COAX : DH LABS D-75) |

Raspberry Pi B+ Volumio 1.55 mpd 0.19.1 HiFiBerry Digi+ (TOS : SAEC OPC-M1) |

rosendahl NANOCLOCKS (Word clock:192kHz) |

||||||

|

Kripton PB-500-2 |

TEAC VRDS-25xs (COAX > BNC) |

RME fireface UCX (TRS Phone > XLR : ZAOLLA ZSX-103M) |

Kenwood DP-5090 (TOS > audio technica AT-HDSL1 > COAX) |

|||||

|

Sharp SM-SX100 (協和電線 5.5sq Cabtyre) |

||||||||

| JBL 4425mk2 |

(Space&Time omni8) charge coupled network |

|||||||

| FOSTEX T900A | ||||||||

下流は変わらないが、上流がいろいろ変わっている。

以前はibookとmpdを使ったusbオーディオが中心だったんだけど、そこからRaspberry PiとVolumio、i2sボードを使った方法に移行している。

更に、最近はRaspberry pi2のRAMに音楽ファイルを丸ごと読み込んで再生するメモリ再生方式も取り入れている。 なかなかこれがいい感じだ。

NASからRaspberry piまでの間にはハブを3つ噛ましている。

これはジッター軽減を目指しての所作。

しかしメモリ再生が中心になってくると、あんまり意味がないということになるかも。

DACはfireface UCXに変更になっている。

これに伴って、以前にSRC2496に使おうとしてうまくいかなかったnanoclocksを復帰させている。中古だから壊れているかもと思っていたら、ちゃんと繋がった。しかし、効果のほどは不明だ。

SRC2496はシステムから外れた。

VRDS-25xsは、リッピングしていないCDをちょい聴きするときに使う。ちょい聴き用だからデジタル出力をSM-SX100のデジタル入力に入れている。あんまり推奨される使い方ではない。

DP-5090は子供用。VRDS-25xsを子供に使わせるのはCDがトレイに付いたりして危なっかしい。なんでSM-SX100のTOSに直接入力していないかというと、SM-SX100のセレクターが不調でTOS入力が選択できないからだ。同軸入力はBNCとCOAXがあるので変換したら何とかなる。

SM-SX100は本当にいいアンプだと思うんだけど、生産終了し何年もたったシャープに修理に出すのがちょっと不安な感じになってきている。

nmodeのアンプを入手すべきか、などと考えたりする。

追記。

4425mk2のセッティングについて書き忘れていた。

転居以降、地震対策の名目のもと、キャスターの上にスピーカーをセッティングしている。

当初はまともな音が出なかったが、現在はそこそこ満足できる音が出ていると思う。

セッティングの状況は以下のような感じ。

| 1cm厚御影石ボード+T900A |

| 0.5mm厚ゴムシート片 6枚 |

| 4425mk2 |

| スピーカースタンドMST-40Hの天板 |

| TAOC PTS-N 3個(スパイク受け) |

| TAOC TITE-46GP 3個(スパイク上向き) |

| 3cm厚御影石ボード |

| ベニア板積層積み上げ (間にスピーカースタンドMST-40Hの底板を含む) |

| 楽走くん(キャスターボード) |

| 床 |

結局、スピーカーの下に質量を詰め込んだ形になっている。

見た目は、客に見せられない。いつかなんとかしたいけど、、、

スピーカースタンドがお蔵入りかと思っていたら、天板と底板をネジを外して使うことになった。ベニヤ板を積んでなんとかしようとしたが、かさばる割に質量がない。比べたら鋳鉄板は相当重い。

しかしこれで俄然、音が引き締まる。

JBLのスピーカーは箱を鳴かせたほうがいいという意見をよく見るが、うちでは逆だ。エンクロージャーの上下を御影石と鋳鉄板でサンドして、箱鳴りを極力排除している。

エンクロージャーを鳴らさずに、その下のスパイクを上向きに使うことで、スピーカーからのエネルギーが下方に流れていくのを止めている、ということかな。

結果、不足気味だった低域がしっかり鳴るようになった。

スピーカーのエネルギーが、空気に伝わりやすく音に変換されやすくなったと思う。

以前はかなり絞っていたアッテネーターも、今は10時半~11時ぐらい。

つまり、過去に安定して鳴っていたときと同じ位置で使えている。

May 02, 2015

転居後の状況

転居後は試行錯誤を細々ながら続けている。

多少はましになってきてので記載しておこうと思う。

4425mk2のドライバーには可変式のアッテネーターが付いている。

これを絞ってみたところ、なんとなくいいバランスになる。強かった高音域が押さえられて、相対的にはっきりしなかった低域が強く出るようになった。

うちのサイトの過去ログを読むと、2007年頃にも絞って使っていたらしい。フローリングでよく鳴る床板の対策で試行錯誤していた時期で、キャスターを使っている現在とスピーカーの足回りの状況は似ているかもしれない。

その次の住居は床が固く、いつの間にか12時の位置になっていた。子供がいじっているということもある。

現在は9時の位置でも悪くない感じだ。

それ以上絞るとなると音質の劣化が問題になってくる。アッテネーターに使われている可変抵抗の影響が大きくなるのか、眠い音になるのだ。

そこで固定式のアッテネータを継いでみようか、などと考えている。

4425mk2はバイアンプに対応しているので、高域用の端子にだけアッテネータを付けるというようなことが出来る。固定式で音量を下げることが出来たら、可変抵抗アッテネータは開けることが出来る。可変抵抗の悪影響を減らすことが出来るはずだ。

スピーカーは部屋という空間の空気を制御する装置だ。

上手く鳴らすと室内の空気自体がひとつの生き物であるかのように動き始める。

聴覚的な宇宙を造成する装置だと言えるかもしれない。

オーディオという趣味について、音楽を聴いていないという指摘があるが、いつ頃からかそうかもしれないと思うようになった。僕にとって、オーディオという趣味のイメージは、ミュージシャンの音楽性を音源から引き出すことよりも、音源そのものが内包するイメージを現出させるニュアンスのほうが大きい。音楽性は個人的な感性だが、音源から情報を引き出し宇宙を現出させるのは物理学、電気工学の手法であり、つまり客観的に結果が自明なものだ。ベクトルが全く違うじゃないか。

いや、本来自明であるはずのものだ、と言うべきか。

コンポも音源もユーザーも多様で、一筋縄にはいかない。

オーディオと音楽鑑賞という趣味はしばしば同居していて、両者の比重はときと場合によって変わる。

音質とか関係なく音楽を聴いていることだってある。

転居して、部屋の容積が3倍以上になっているせいか、空気が簡単に動いてくれない印象を持っている。

スピーカーと音と僕、という感じなのだ。

空気自体が生命を持って踊るようにならないとオーディオは楽しくない。

いまひとつ物足りない感じがするのは、そうしたところから生じているような気がする。

でも、いずれなんとかしたいとこだ。

次に、スピーカーの下を見直した。

楽走くんの上に、当初は3mm厚のMDF板(これは転居前に床に傷がつかないようにスピーカー台の下においていたものだ)を敷き、その上に御影石のボードを置き、J1のコーン(S35S)でスピーカーを3点支持していた。

これだと御影石をはじくと若干だが高い音がして塩梅がよくない。

あと、若干だが床が振動していた。床が振動するのはよくない。ノイズ源だしスピーカーのエネルギーが無駄になっているという事だ。

まずホームセンターで合板を購入、カットしてもらって楽走くんの上に3枚重ねにした上に御影石ボードを置く。

現在はそれ以上は手を入れていないが、まあ、暇があったら何かまだ細工するかもしれない。

次にJ1をTAOCのTITE-46GPというのに変えてみる。

3個セットで1万円と比較的お手ごろ。重量級の鋳鉄の塊でTAOCらしい製品。

スピーカー2つなので2セット購入。

スパイクを上にして3点支持で使用。同梱されてるスパイク受け(これって多分、PTS-Nと同じものだね)をスピーカー側に使用する。

これが、表面を研磨してある御影石の上に乗せると案外すべる。スピーカーを押すとキャスターが動く前にインシュレーターがすべりそうな感じだ。

でもまあ、なんとかなるかな、、、

これで、だいぶマシになった。床の振動は減っている。

これは転居前からだけど、DACが代わった。

Odeon-lite から、RME Fireface UCX に変更した。

もともと録音用の機材なので、ちょっと最初は取り扱いに戸惑った。

アンプのSM-SX100に接続するためにTRS Phone-XLRの変換ケーブルが必要になったり、Windows機にソフトをインストールしてUSBケーブルで継いで設定をしないと音が出ないというのも、なかなか新鮮な体験だった。

設定をしてしまえば、あとはいい音を出してくれる。

転居前の時点で少し鳴らしたときはOdeon-liteより数段いい音が出るという感触だったが、転居後はいろんな要素が変わったので、いい音が出ているはずだから、ということで運用中だ。

デジタルトランスポートは、今は2台。

ともにRaspberry Pi B+ / Volumio 1.55だ。

1台からはUSB出力をRAL-24192UT1を通してSPDIF(COAX)をFirefaceに送っている。

もう1台はi2s出力をDACカード RBD-02+に送りアナログRCA出力をアンプに出している。

両者の音の違いは、今は検証しようという気にならない。

他に手を入れるべきところが多すぎるのだ。

あと、VRDS-25xsを復帰させた。

リッピングする間もなく聴きたいCDを聴けるように。これは勝手知ったる音がする。

SM-SX100のデジタル入力に直接つないだりして音質上は好ましくないとされていることをしてるが、この際まあいいか、という感じで使っている。気にしなければそんなに悪くない。

あれこれと手を入れるうちに音のほうは徐々に良くなってきた。

当初は欠落していた低域の量感やアタック感もそこそこ出るようになってきている。

臨場感も出てきている。

案外なんとかなるかも、と思えるようになってきた。

しかし、どういうものだろう。

久しぶりに振動の挙動についてあれこれ考えた。

昔、機械インピーダンスという考え方があるとネット上で教わった。

10年ほど前にもあれこれ考えてサイト上に書いたりしたんだけど、まとまった感じになっていない。

この場で多少整理しておこうかとも思ったけど、やはり自信がない。

機械インピーダンスについて検索したら、理解困難な数式が出てくる。

僕は高校数学で挫折した口なので、どうにもハードルが高い。そこで我流で解釈する感じになっていく。

そんなのブログなんかに書いていいものかどうなのよ、とか思う。

そんなわけで、現状報告で止めておく。

Apr 18, 2015

引っ越した

3月下旬に引っ越した。

その数ヶ月前からいろいろと家具や荷物の整理をして運べるものは運びする中で、この数ヶ月間はメインシステムは休眠状態だった。その間、雑誌の付録でしのいでいた。

4月中旬、ようやくメインシステムを梱包から解いてセッティングしたという状況。

環境は大きく変わるのでいろいろ設定しなおす必要があるとは思っていたが、やはり再生音は大きく変わった。

まず環境の変化。

以前は賃貸マンションのリビングに設置。

床はコンクリートにシートを張ったような構造で非常に固い。女房からは素足で歩くと頭に響く気がすると言われ不評だった。転居でかなり楽になったという。

広さは8畳程度で、そこにコンポや炬燵机その他を並べていた。

転居後。

実家のリフォームで2世帯住宅化。

床はコンクリートの上に板張りで、そこそこ固いがコンクリートそのもののようなことはない。

フロアは、20畳以上もあろうかという空間にリビング、DK、寝室のエリアが配置され境界がない空間。コンポの周囲は現在はほとんど何もない。

次にセッティングの変化。

以前はスピーカーをTAOCのスタンドに直置きして鳴らしていた。

現在はというと、いわゆる台車の上に乗せている。

台車というのは具体的には「楽走くん」という屋内搬送に使う道具で、転居に際して非常にお役立ちだったもの。

これの上に30kgの御影石ボードを置いて、その上にスピーカーを置いている。

トータルだと70kg程になると思うが耐荷重100kgということなので、たぶん大丈夫だ。

最初は御影石の上に直置きしてみたが、さすがにどうかという感じだったので今は手近のインシュレーターをかましている。

台車を使ってみようかと思った理由は地震対策だ。他の理由はない。

キャスターで支えるので、地震の際には横揺れを受け流し倒れない。直下型地震だと関係ないが、岡山という土地の特性から遠方の地震を想定し横揺れ対策でだいたいやれるだろうという判断。

音の変化はどうなのか。

セッティング当日は、ろくな音が出ない。アンプが目覚めるまで最低でも3日かかるからだ。

それを差し引いてもちょっといただけない感じだった。

しかし梱包を解いてセットするので体力を使い果たしたので、そのまま放置。

3日後、少しマシになってきたけど全く焦点が定まらない音なのでインシュレーターを使用。J1の黒いコーンとTAOCのステンレス製スパイク受けを組んで3点指示で受ける。

これで、かなりマシになった。

今の時点で一番気になることは低域が弱いこと。ほとんど聴こえない。アタック感もほとんどない。

中高域がそれなりに鳴っているのに対して、バランスが悪すぎる。

ボリュームを上げても、広い部屋の空間に吸い込まれてしまうのかエネルギー感が全く感じられない。中高域ばかりが大きく感じられて騒がしい。

キャスター使用にした時点で低域の弱さは予想はしていたけど、実際に聴くとここまでとは、と感じる。

もうひとつは、聞こえるはずの音が聞こえてこないということ。

ワルツ・フォー・デビーの、グラスがチャラチャラいうのが聞こえにくい。

あれがきこえないと臨場感が全くない。高域は出ているので聞こえていいはずと思うのだけど、何故か聞こえない。

部屋の音響が影響している可能性を考えている。なにしろ、リスニングポイントの背後が壁じゃなくて空間なのだ。コンポの左右も壁が斜めで、スピーカーからの1次反射がリスニングポイントに届かないセッティングになっている。

以前から考えたらありえない状況だ。

とりあえず、キャスター止めようかな、と思い出しているけど、そこは比較してからの判断とする方針。

Oct 01, 2014

オーディオ状況報告(2014.10.01.)

前回が昨年の4月。現在のオーディオシステムについて記録。

| BY50S |

HS-210 (LAN: KB-FL7-05BK) |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

SRC2496 >> 96/24 RCA (RCA: D-75/DH LABS) |

||||||||||||||

| PB-500-2 |

odeon-lite (RCA: basis1.4/AC Design) |

|||||||||||||

|

SM-SX100 (5.5mmスケアキャブタイヤ/協和電線) |

||||||||||||||

| 4425mk2 | (omni8/Space&Time) | |||||||||||||

| T900A | ||||||||||||||

前回と比べて、すごく変わっていない。

こんなに変わってなくていいのかというぐらい。

しかし、NASが変わっている。

これは思っていた以上に大きかった。

何が大きいって、快適に使用できるというところからまったく違うし、音質も改善してmpd.confの設定内容もそれに連れて変わってしまった。

まあ、この1年でこれだけなのはしかたない。

表には記載していないが、普段使用のCompaq 6730bにmpdとncmpcppをインストールしてLAN経由でNASをマウントして使っている。

メインシステム以外でちょっと音楽を聴きたいというときに便利だ。

ただし6730bはメインシステム用クライアントとしても動作しているので、6730bのmpdは別のアカウントから動かす必要がある。

つまり1つのマシンに複数のアカウントを作って各々にncmpcppの設定をしてやれば、そのマシン1つで複数のmpdサーバを操作出来るということだ。

今回の場合の設定は、

mpd_host = "localhost"

mpd_port = "6601"

としている。

mpd_port = "6600"ではメインシステムと混線するので"6601"など別の数字にしないといけない。

portは各々のソフトに数の割り振りがあるので注意は要る。

これで、メインシステムで子供のためにアンパンマンのマーチを鳴らしながら、こっちはこっちで6730bのイヤホンでベートーベンの運命を聴くというようなことが、簡単に出来る。

アカウント切り替えの手間を惜しまなければ、だが。

こんな風にして複数のmpdサーバを1つのノートで操作出来るのは、使い方のアイデアによっては便利で面白いんじゃないかと思っている。

すぐに何か始めるわけではないけど、将来的には何かに利用してみたい感じだ。

Apr 03, 2013

オーディオ状況報告

いろいろ変わったので、現在のオーディオシステムについて記録しておく。

4月6日、ちょっといろいろ追記。

一部、書き間違えを訂正している。

| BY50S |

HDL2-A2.0 (LAN: KB-FL7-05BK) |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

SRC2496 >> 96/24 RCA (RCA: D-75/DH LABS) |

||||||||||||||

| PB-500-2 |

odeon-lite (RCA: basis1.4/AC Design) |

|||||||||||||

|

SM-SX100 (5.5mmスケアキャブタイヤ/協和電線) |

||||||||||||||

| 4425mk2 | (omni8/Space&Time) | |||||||||||||

| T900A | ||||||||||||||

昨年9月のエントリーで書いたのと比べて、DACの上流が変わっている。

まずCDプレーヤーだけど、TEACのVRDS-25xsを外して、KenwoodのDP-5090に変更している。

理由は、実はVRDS-25xsだとCDを入れっぱなしにするとターンテーブルにCDがくっついてしまうことがあるから。めったにはないんだけど、そうなると天板を開けるなりしてCDを取り出さないといけない。僕以外の家族が使うことを想定しているので、マニアックで高音質目指した機種よりトラブルが少ない機種のほうが望ましい。

VRDS-25xsよりもいい音がPCトランスポートで得られる目星がついたかも?ということもある。

RCA(COAX)出力をBNC、さらにBJC-XP-TRCでXLRに変換してDACに入力している。

なぜか分からないけど、odeon-liteのRCA入力周りの状態によって、たびたびodeon-liteのリレーが動くということがある。25xsでもDP-5090でも同じで、電源ケーブルその他対策を講じてみたけど、なかなか直らない。

CDプレーヤーからの出力をBJC-XP-TRCをかませてXLRに入れると、この不具合がない。

これでいいや、ということにしてしまった。

PCトランスポートとしてibook G4を追加している。

mac miniのAudirvana Plusと、ibook G4のmpdを使い分けできるようにしているが、最近は主にmpdを使っている。

理由は、実はmac miniを子供に占拠されてるからだ。4才の子がPOCOYOを観てるのにいちいちどけと言ってゴソゴソするのは面倒だ。メモリを8GBも積んでいてメインマシンにするつもりだったんだけど、そうもいかなくなっている。

その点、mpdなら離れた場所にあるクライアントからオーディオ再生の指示が出せる。音質は、未だ試行錯誤中だけど定評どおり期待できそうな感じだ。

mpdの出力は、現在は88.2kHz/24bitにしている。

アップサンプリングの周波数は元のファイルの整数倍がいいという話を随所で聞くので44.1kHzの倍にした。

あと、整数倍でのアップサンプリングのほうがibookへの負担が少ないだろうと思ったから。デジタルオーディオではシステムが安定して動くという事が音質上極めて重要だと個人的に思っている。そのためには負荷が少ないほうがいいのではと考えた。

96kHzのときと聴き比べは出来ていないが、なんとなく音がしっかりしたような気がする。

じゃあなぜmac miniは96kHzなのかというと、こっちはなんとなく96kHzのほうがいいような気がしたから。理由はよく分からない。気のせいかもしれない。メモリ8GBが効いてるのかも知れない。

以前は、mac miniからの光出力を直接SRC2496の光入力に繋いでいたが、今はAT-HDSL-1に繋いで同軸出力に変換している。

代わりにibook G4、RAL-2496UT1からの出力を光入力に繋いでいる。以前はこっちをAT-HDSL-1に繋いでいたんだけど、USBから光、さらに同軸と、こんなに変換を繰り返すことにどういう意味があるのかと感じて入れ替えた。

ibook本体は、ラック下の床に邪魔にならないように置いている。のぞきこむと白いリンゴが光っているのが見える。

mac miniはコンポから若干離れたとこのTV台に、モニター付けてセッティングしている。前述したとおり最近はもっぱら子供が使っている。AudirvanaとiTunesからの音声を5mもの長さの光ケーブルでオーディオコンポに出力している。

トランスポートからのデジタル出力は全てSRC2496に入れている。

これはDDコンバーターで「リサンプリング」することでジッターを低減するという。

mac miniからの5mの光ケーブルをDACに繋ぐ場合、直接だととてもVRDS-25xsの音質に届かなかったが、SRC2496を間にかますだけで超えてしまった。それからというもの僕はリサンプリング信者になってしまった。

ほかにもいくつか変更がある。

以前は繋いであったTU-875を外している。これはスイッチが壊れてしまったから。

アナログプレーヤーを使う際に必要なのでいずれは修理したい。

DEQ2496によるイコライジング・室内音響調整は、したいけど出来ないまま。

繋いではいるけど使ってないので今回は書いていない。

本当はカセットデッキのテープ再生をデジタル変換してPCに記録するのにも使いたいんだけど、出来ていない。

AirMac Expressは繋ぐとこがなくなったしオーディオとして使ってないので外した。

別室のプリンタに繋いだら便利かも、とか考えている。

あと、ここには書いていないが、SRC2496の外部クロックに某製品を繋いでいた。

SRC2496の内部クロックは良くないという話を読んだことがあったから、ものは試しと。

しかし、これがどうも繋いでいるとポップノイズが出る。音声再生中に限らずクロックのスイッチを入れているとプチ、プチ、というので、クロックの不具合のような気がする。あれこれ思いつく対策をとってみたけど、結局、外部クロックを使わなかったら不具合ないようだということで、外してしまった。

使う方がいい音がするということもないように思ったので、当面は外部クロックなしで使うつもり。

もしかしたら、ヤフオクで落とした中古だったので壊れているのかもしれない。

odeon-lite以下の下流は、SM-SX100、4425mk2、T900A、と10年前から変わっていない。

それだけ気に入ってる構成なわけで、換え難いところがある。

今後の課題。まず、いずれはNASを変更したい。

オーディオルームで使うには静粛性に難がある。しばしばファン?の音が気になる。

次にDAC。

odeon-liteはいい音だと思うけど、DSDに対応してないし、ノイズに対してデリケートすぎるとこがあるので配線とか気を使う。

最新のDACの音に興味があるということもあるし、ibookのmpdからのUSB出力を受けるのが、そのUSBから電源供給を受けるRAL-2496UT1というのはどうなんだろうか、という気持ちもあったりする。外部電源が製品化されてるけど4万円もする。それなら新しいDACを買いたい。

ただ、odeon-liteが壊れない限り当分先のことになるとは思う。